Adélaïde Hautval dite « Haïdi », 1906-1988, résistante, déportée à Auschwitz et Ravensbrück, est une femme d’une droiture morale absolue, qui s’est trouvée au cœur de la mise en application « concrète » de l’idéologie nazie, là où les médecins nazis expérimentaient, les moyens de remodeler l’humanité. En ce lieu elle a osé refuser de participer à ces pseudo-expériences quel que soit le risque encouru.

Haïdi : 1906 – 29 mai 1942.

Adélaïde, « Haïdi » pour ses proches, née le 1er janvier 1906 dans le village du Hohwald en Alsace alors allemande, est la dernière des sept enfants du pasteur réformé Philippe Haas ; sa famille vit l’Évangile au quotidien et porte un grand respect au peuple juif, « peuple de l’Écriture ». Son père, très patriote français est à l’origine du choix d’un nouveau patronyme qui rappelle en le francisant le nom de ce village alsacien : Hautval (Hohwald).

| En 1925, Haïdi entame des études de médecine à Strasbourg et se spécialise en psychiatrie infantile. En septembre 1939, elle quitte l’Alsace avec les malades de la clinique psychiatrique de Strasbourg, pour un hôpital du Périgord, puis obtient en 1941 un poste d’interne à Lannemezan dans les Hautes-Pyrénées. Début mars 1942, Adélaïde, suite au décès de sa mère, sollicite un congé et se rend en avril, chez sa sœur à Belfort ; au retour, elle enregistre sa valise, à la gare d’Austerlitz mais, à l’arrivée, pas de valise. Fin mai 1942, elle obtient un nouveau congé très bref, pour chercher sa valise qu’elle suppose bloquée sur la ligne de démarcation. Et ses ennuis commencent...

Arrestation et internements en France : 29 mai 1942 – 23 janvier 1943

Début-juin 1942, Haïdi, scandalisée par le port de l’étoile jaune d’une nouvelle femme incarcérée, réagit en interpellant un agent de la Gestapo qui lui répond : « Puisque vous les défendez, vous partagerez leur sort ». Et c’est comme « Amie des Juifs », avec bandeau et étoile jaune qu’elle est internée le 15 juillet 1942 au camp de Pithiviers où arrivent bientôt les familles juives arrêtées les 16 et 17 juillet à Paris. Elle tient l’infirmerie aidée quelques jours par une jeune détenue toute dévouée, No (Noémie), la grand-tante d’Anne Berest (lire La Carte postale). Le 25 septembre 1942, c’est son transfert au camp de Beaune-la-Rolande avec les derniers Juifs présents à Pithiviers, puis le 5 novembre à la prison d’Orléans avant celui du 15 novembre 1942, au fort de Romainville où elle rejoint des détenues en majorité résistantes. Et le 24 janvier 1943, ces femmes, transférées à Compiègne, sont déportées à Auschwitz. Elles sont 230 femmes, dont la moitié de communistes, parmi lesquelles Danielle Casanova, Marie-Claude Vaillant-Couturier, Charlotte Delbo, Marie-Élisa Nordmann-Cohen (future présidente de l’Amicale d’Auschwitz). On les connaît sous le nom des « 31 000 » selon leurs numéros de matricule, Haïdi étant le n° 31802.

Déportation 24 janvier 1943 – 2 juillet 1945 :

|

En avril 1943 le Dr Eduard Wirths, médecin-chef du complexe d’Auschwitz, lui demande de venir avec lui « faire de la gynécologie » à Auschwitz I. Dans le Block 10 de ce camp d’hommes, 400 à 500 femmes juives servent de cobayes pour différentes expériences en lien avec la stérilisation, selon le médecin nazi auxquelles elles sont attribuées. Adélaïde Hautval s’efforce de soigner ces femmes et de les protéger, refusant de déclarer celles atteintes de maladies graves, essayant de les dissimuler. Elle découvre les expériences pratiquées par le Pr Carl Clauberg, le Dr Eduard Wirths, le Dr Horst Schumann : injections intra- utérines, prélèvements mutilants, irradiations en vue de stérilisation, retrait des ovaires après irradiation..., mais elle refuse d’y participer ; cela lui vaut un retour à Birkenau en août 1943, en vue de son exécution, à laquelle elle échappe grâce à la protection de la déportée communiste allemande, responsable de l’infirmerie de Birkenau, Orli. Avec le temps, elle redevient médecin au Revier de Birkenau. Par contre elle refuse, quelles qu’en soient les conséquences pour elle, de collaborer avec le Dr Mengele qui finalement n’insiste pas. Elle assiste à Auschwitz (comme par la suite à Ravensbrück), aux sélections pour la chambre à gaz, des femmes affaiblies, avec toujours la même attitude : « ne jamais écrire “est incapable de travailler” » qui vaudrait condamnation à mort. Le 2 août 1944, avec la trentaine de survivantes à Birkenau de son convoi, elle est transférée à Ravensbrück, puis au camp-usine de Watenstedt, où 800 femmes travaillent dans des conditions effroyables ; comme médecin, elle en met beaucoup au repos ; le commandant du camp furieux la renvoie à Ravensbrück début septembre. Là, elle est de nouveau affectée au Revier. À la fin de 1944 et au printemps 1945, les médecins nazis procèdent à des sélections régulières des femmes trop faibles pour travailler. Face à ce problème, la gestion des feuilles de température est essentielle. Adélaïde Hautval réussit à en tenir deux : une officielle et l’autre réelle. Elle s’efforce aussi de faire maquiller les plus faibles avec les moyens du bord. À propos des médecins nazis, Haïdi, psychiatre de formation, a pu écrire à son retour : « Certains de ces messieurs ne sont pas très forts en connaissances médicales. Il est relativement facile de leur faire prendre des vessies pour des lanternes. Comme par ailleurs ils ne tiennent pas à ce qu’on s’aperçoive de leurs lacunes, ils laissent passer plus de choses qu’ils ne voudraient. » |  |

Le 30 avril 1945, le camp est libéré mais Haïdi décide de rester pour soigner celles, trop faibles, qui n’ont pu être rapatriées. Elle ne quitte le camp que le 26 juin et arrive à Paris le 2 juillet.

Après le retour

Après plusieurs mois de repos dans la maison de famille de Guebwiller, elle devient médecin scolaire à Groslay (Val d’Oise). Mais dès son retour, elle rédige des notes qu’elle a tenté par la suite de détruire, avant de les remettre en ordre en 1987, de les compléter, puis de les donner à Anise Postel- Vinay, qui les a fait publier en 1991, trois ans après le décès de Haïdi en 1988.

Au printemps de 1964, elle a été témoin, lors du procès à Londres, pour diffamation, de l’écrivain américain Léon Uris, auteur du best-seller Exodus, intenté par le docteur Dering, détenu politique, catholique et antisémite, devenu britannique après la guerre, qui avait accepté d’exécuter les opérations mutilantes d’Auschwitz. Dans une ligne, Léon Uris avait signalé 17 000 opérations mutilantes sur des jeunes gens et des jeunes filles par le Dr Dering. Adélaïde Hautval fut le témoin le plus remarquable du procès ; certes Dering a gagné car ce n’était pas 17 000 mais 140 (tout de même !), pourtant il n’a obtenu qu’un demi-penny de dommages et intérêts, somme dérisoire et humiliante.

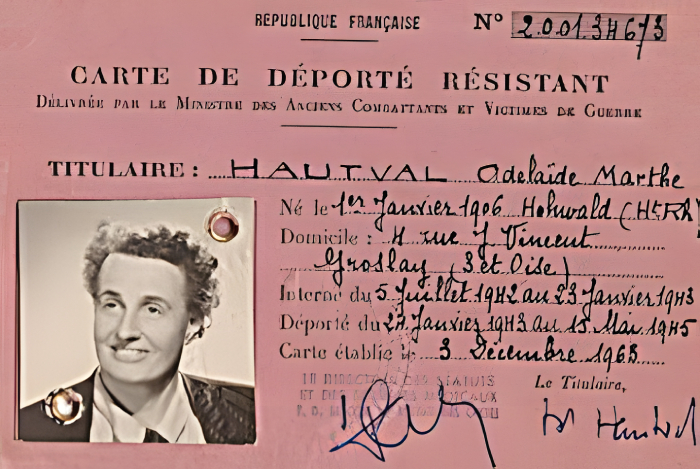

À la suite de son témoignage remarqué, elle a été reconnue, en 1965, parmi les premières (la centième dans le monde, la quatrième en France), comme Juste parmi les nations par Yad Vashem. En France, bien qu’ayant reçu la Légion d’honneur dès 1945, elle a attendu 18 ans pour être reconnue comme résistante, car non membre d’un réseau ou d’un mouvement.

Aujourd’hui, son nom apparaît sur quelques plaques, de rue ou monuments, au Hohwald, à Strasbourg, Bourges, Blaye en Gironde, et devient celui de quelques établissements, hospitalier (Villiers-le-Bel) ou scolaires (en Alsace). Pourtant, elle reste encore trop peu connue.

Et comment mieux la définir que par cette formule lapidaire et admirative de Marie-Claude Vaillant-Couturier : « Haïdi, c’est une conscience ! »

Le 21 février dernier, la salle d’audience du juge des libertés et de la détention du centre hospitalier (psychiatrique) de Rouffach vient d’être dénommée Salle Adélaïde Hautval, médecin, résistante.