Vue satellite : ces points sur la carte

Ce point sur la carte

Cette tâche noire au centre de l’Europe

cette tache rouge

cette tache rouge de feu cette tache de suie

cette tache de sang cette tache de cendres

pour des millions

un lieu sans nom.

De tous les pays d'Europe

De tous les points de l’horizon

les trains convergeaient

vers l’in-nommé

chargés de millions d’êtres

qui étaient versés là sans savoir où c’était

versés avec leur vie

avec leurs souvenirs

avec leurs petits maux

et leur grand étonnement

avec leur regard qui interrogeait

et qui n’y a vu que du feu,

qui ont brûlé là sans savoir où ils étaient.

Aujourd’hui on sait

Depuis quelques années on sait

On sait que ce point sur la carte

c’est Auschwitz

On sait cela

Et pour le reste on croit savoir.

Charlotte Delbo

« Auschwitz et après », tome 2 : « Une connaissance inutile », Les Editions de Minuit, 1970, Paris

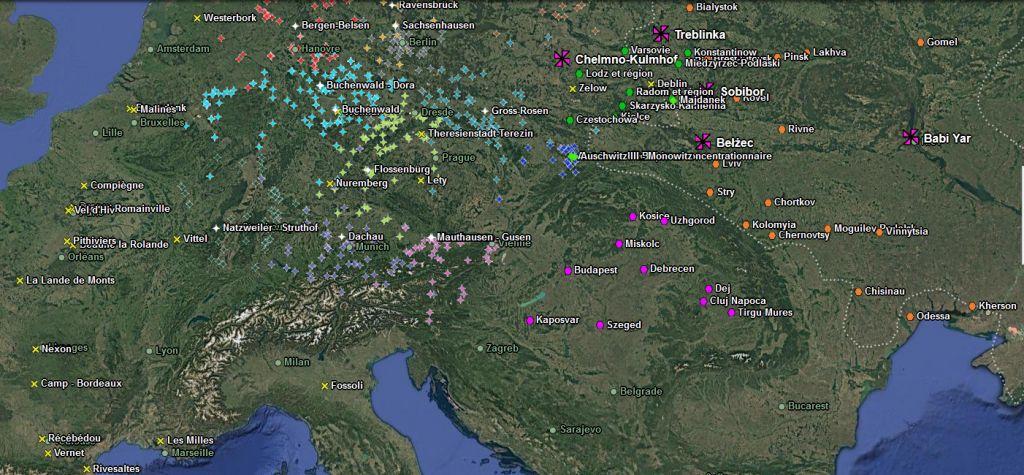

La porte d’entrée du site est constituée par l’imagerie satellitale de l’ensemble du continent européen où a été développé le système concentrationnaire des nazis, dans ses programmes successifs. Cette option signe de manière originale l’usage du site, ce qui a pour intérêt premier de visualiser d’emblée l’emprise territoriale des déportations au regard du très grand nombre de camps visualisés, autant de points sur la carte pour sonder cette histoire tragique des déportations.

Ce choix offre trois atouts:

- La possibilité à tout moment et sur tout lieu de changer d’échelle, de passer de la petite échelle, le territoire européen, à la grande échelle, celle des camps des déportations, d’appréhender leur organisation et leurs extensions annexes ; à l’inverse le choix d’un camp spécifique permet, après son étude, de passer de la grande à la petite échelle, afin d’opérer, par exemple, des comparaisons, de nouer des relations thématiques ou territoriales.

- La vue à grande échelle est celle du camp, de son plan à la date de son fonctionnement, surimposé à son environnement actuel, de sorte que l’on observe aujourd’hui l’envahissement progressif par l’urbanisation, les cultures et la forêt sur les assises mêmes du camp, ce qu’il en reste ou tel qu’il a existé avant d’avoir été détruit, tout ou partie : une sorte d’effacement des traces au sein des paysages qui interroge la mémoire.

- L’image satellitale comporte donc la pluralité des camps, telle qu’elle sera développée dans la typologie lors des recherches et requêtes. Cette taxonomie définit les finalités, les modalités de création et d’organisation des camps, les conditions de survie et d’assassinats de millions d’êtres humains, ce qui légitime le pluriel du site Mémoires des Déportations, et rend compte des causes et modalités de ces transferts de populations à des fins meurtrières ou pour l’exploitation d’une main d’œuvre servile. La diversité ainsi visualisée est l’essence même de l’organisation progressive et industrielle du projet nazi.

Important : A partir de chaque thème, outre celui de la Vue satellitale, de chaque page, il est possible de retourner à cette imagerie à l’échelle européenne, soit en accédant à la page d’accueil du site à partir du haut de page ou par les rubriques listées en bas de page. Une évolution, à court terme du site, permettra d’accroître cette accessibilité, notamment à partir des lignes chronologiques de la déportation de chaque témoin.

Le site comporte aussi, dans la logique d’une connaissance fine des lieux et moments de la mémoire collective, des fiches sur les sites mémoriels et muséographiques édifiés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que des données sur les procès des criminels nazis.