Missions

Au fil des années et suivant l’évolution du contexte national et international, des technologies d’édition et de communication et celle, en priorité, des membres de l’association, survivants des camps, les missions de l’UDA n’ont eu de cesse de s’adapter en centrant ses nombreuses actions dans les trois domaines principaux suivants.

Dès la fin de la guerre il fallu accompagner celles et ceux qui ont survécu au génocide, les aider à recouvrer progressivement leur santé, un relatif bien-être dans tout ce qui compose une vie quotidienne normale. Les associations ont assumé cette mission, en aidant matériellement et en accompagnant au côté des organisations humanitaires. Cette mission morale s’est poursuivie avec la création de l’UDA, qui a mis en place des réunions amicales dans ses locaux, d’abord rue Beaumarchais, puis rue Péclet.

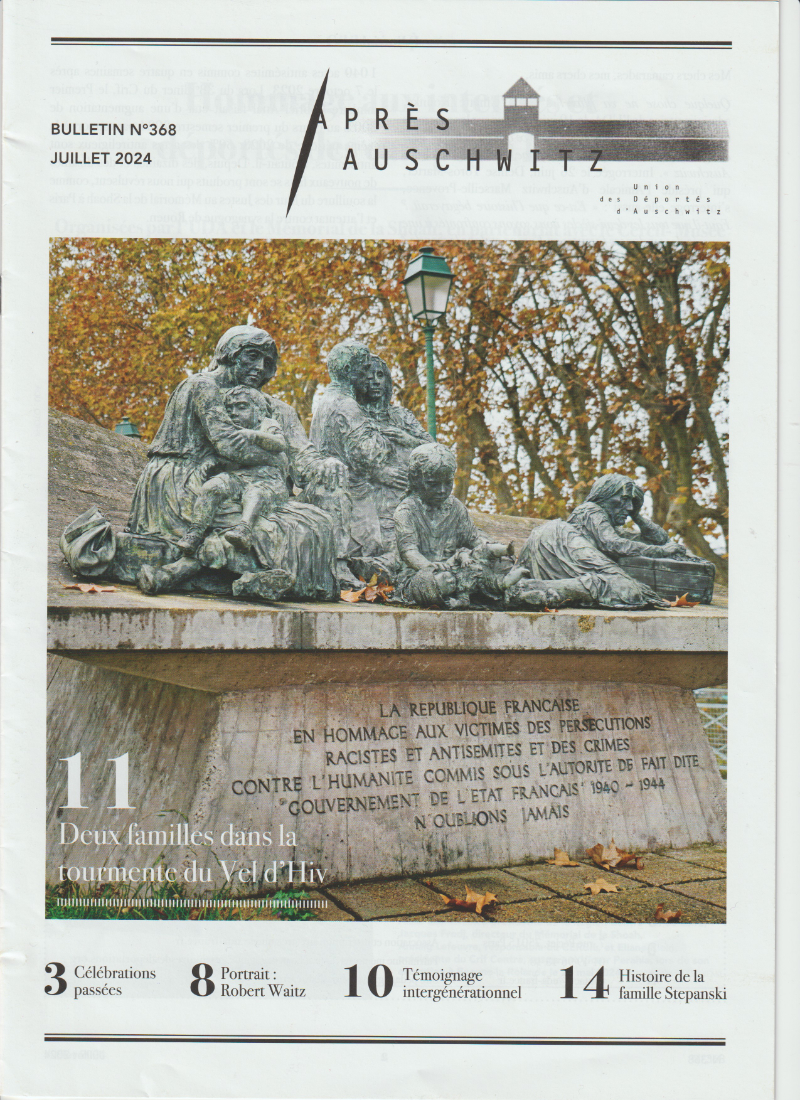

Ce lien s’est aussi développé à l’occasion des manifestations mémorielles, sur divers lieux en France. De ce point de vue le bulletin « Après Auschwitz » a permis de diffuser des informations sur les membres de l’association, sur ses activités, et en consacrant une part croissante sur les recherches et travaux consacrés à la connaissance de la Shoah.

En parallèle des activités de solidarité et de préservation de la mémoire des témoins, l’UDA a eu pour objectif central depuis sa création de faire connaître la réalité du génocide et de transmettre cette parole, notamment auprès des jeunes générations en organisant, en lien avec le ministère de l’Education nationale, et avec l’appui constant de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah et du mémorial de la Shoah, des actions de grande envergure :

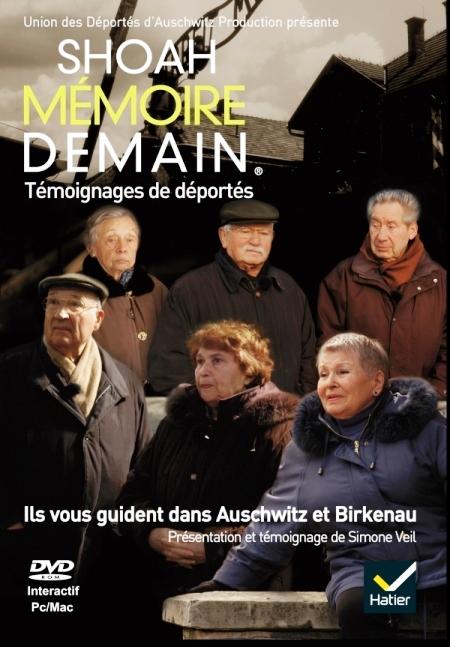

- A cette fin, l’UDA a mis en œuvre un programme ambitieux d’enregistrements sonores et filmiques d’un grand nombre de témoins de la Shoah, mais aussi des hommes et femmes qui ont connu les camps de déportation et de travail. Ces captations de la mémoire vivante des déportations ont été réalisées en studio, au domicile des témoins, mais aussi sur les lieux mêmes des drames vécus. Une grande partie de ces témoignages in situ a donné lieu à la réalisation du dévédérom « Mémoire Demain », qui compile plus de deux-cents séquences enregistrées dans divers lieux d’Auschwitz-Birkenau, pour une durée totale de huit heures. Le DVD est enrichi d’une documentation historique, il a été traduit en Allemand et en Anglais.

Le dévédérom "Mémoire Demain"

- Afin de toucher le plus grand nombre de personnes, en premier lieu le public des enseignants et élèves, En 2017, l’UDA entreprend de la réalisation du site internet "Mémoires des Déportations", qui confère aux témoignages enregistrés par l’association une portée de rare valeur, puisqu’ils sont géolocalisés sur l’ensemble des lieux de déportations sur le territoire européen. Ces récits font part du vécu quotidien dans les camps, une source inestimable que nombre de documents et notices historiques accompagnent. Ces ressources sont aisément accessibles, elles ont vocation à être utilisées par les enseignants (histoire et géographie, éducation morale et civique, lettres, philosophie, arts plastiques) et ce du primaire au lycée. Ce public spécifique a la possibilité de créer et de proposer ce faisant des parcours pédagogiques mobilisant les témoignages et documents du site, pour élaborer leurs cours et proposer des travaux à leurs élèves en classe ou à leur domicile.

Le site est rénové durant l’année 2024, afin de le rendre plus aisé, plus fluide, dans ses usages de navigation, de lecture et d’appropriation des témoignages et ressources documentaires. Par ailleurs une préoccupation particulière a été consacrée à l’enrichissement des données, là où elles faisaient défaut ou lorsqu’il a été nécessaire de les actualiser et d’en harmoniser la présentation. La nouvelle version du site est accessible depuis le début de l’année 2025.

- Les voyages pédagogiques à Auschwitz constituent un autre levier pour appréhender le réel de la Shoah. Dès 1946, l’Amicale des Déportés d’Auschwitz-Birkenau a organisé des voyages pour ses adhérents et leurs proches, pour des associations. Le public des enseignants et des scolaires devient prioritaires dans les années quatre-vingt, notamment pour les lycéens compte tenu du degré de maturité des élèves et des contenus des programmes d’Histoire ; le projet a également concerné les corps d’inspection et les chefs d’établissement comme relais indispensables à ces formations d’une nouvelle portée éducative.

- Les interventions des témoins en classe ont toujours fait l’objet d’une attention particulière de la part de l’UDA, mais compte tenu de l’avancée en grand âge des survivants et de l’immensité du public à atteindre, de même que pour les voyages pédagogiques à Auschwitz, la solution alternative a résidé, dès 2018, dans l’organisation de nombreuses sessions de streamings, procédé qui a permis de concerner plusieurs établissements, publics et privés, des centaines d’élèves en une seule séance d’intervention et d’échanges avec un ou plusieurs témoins. Ce sont les établissements qui sont demandeurs, les distances géographiques sont ainsi abolies, tandis que les fatigues sont épargnées aux témoins.

Ces différentes voies pour accéder à la connaissance des déportations, de la spécificité de la Shoah, sont accompagnées de réflexions sur les mises en œuvre pédagogiques de ces questions. Le site Mémoires des Déportations permet de ce point de prendre la mesure la diversité des parcours de leçons proposées par les enseignants dans sa rubrique dédiée au traitement pédagogique et aux usages faits à cet égard des ressources de l’UDA.

L’UDA n’a pas vocation à œuvrer seule, ses origines portent la volonté de fédérer, mais aussi d’associer des organisations qui partagent les mêmes préoccupations de transmission. Dans cette voie l’UDA a ainsi noués des liens de grande proximité avec la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, avec le Mémorial de la Shoah, il est bon de le rappeler. Dans son environnement également le Cercle d’Etude de la Shoah piloté par des enseignants, soucieux de méthodes pédagogiques adaptées sur des questions sensibles et parfois délicates à aborder.

Dans cette optique les relations avec les institutions qui gèrent des mémoriaux et leurs centres de ressources constituent un axe privilégié d’échanges et de partage, de connaissances comme de projets collectifs.