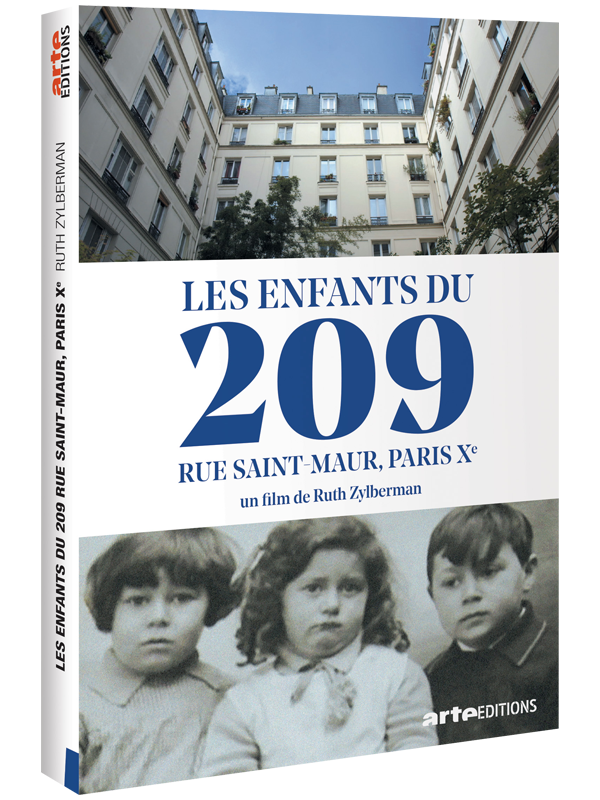

209 Rue Saint-Maur Paris Xe, Autobiographie d’un immeuble

Gratter, glaner, creuser

Quand elle était enfant, Ruth Zylberman aimait peupler la chambre qu’elle occupait de meubles imaginaires ou faire de cette chambre son appartement. Elle aimait aussi contempler le paysage qui défilait de la voiture familiale et se représenter ce qu’il avait été avant que des zones commerciales, ronds-points et autres bâtiments ne le défigurent. Elle est devenue documentariste et son premier film, Paris-Fantômes, s’attachait aux plaques commémoratives que l’on voit dans la ville et que le travail méticuleux de Philippe Apeloig dans Enfants de Paris 1939-1945 a mis en relief. Ruth Zylberman a beaucoup flâné, erré, rêvé sur sa « terre natale » : le « peuple vivant » des immeubles est son monde. Reprenant à son compte l’injonction de Jules Verne (et de Georges Perec) « Regarde de tous tes yeux, regarde ! », elle voulait raconter l’histoire de l’un de ces lieux qui portent la mémoire vivante. Elle a trouvé son « Amérique » au 209 rue Saint-Maur, tout près de l’hôpital Saint-Louis, dans un quartier endeuillé, le 13 novembre 2015, par les attentats qui ont frappé Paris et Saint-Denis. Ce point n’est pas anodin. En effet, le livre qui suit le documentaire projeté sur ARTE en 2018, et qu’on trouvera désormais en DVD, embrasse l’histoire de cet immeuble de sa fondation vers 1850 à nos jours. La révolution de 1848, la Commune, l’Occupation et la Résistance comme les attentats terroristes, sont quelques étapes de cette histoire qui s’achève aujourd’hui dans une cour qu’entourent quatre escaliers et six étages, de longs couloirs. Paris s’est embourgeoisé et ces bâtiments conçus pour des pauvres, souvent des pièces uniques, avec toilettes sur le palier, sont devenus des lieux « gentrifiés » avec loft et jardinets, vélos ou plantes. Deux populations cohabitent, celle des habitants originels, souvent d’origine immigrée, arrivés là vers 1970 quand les squatts dominaient et que la déshérence menaçait, et celle des jeunes disposant d’un petit capital et de belles ambitions.

Le livre pose donc les bases historiques et sociologiques (sans le jargon afférent) du 209. Ce n’est cependant pas un essai historique stricto sensu. Ruth Zylberman est romancière, et ses documentaires ont toujours une dimension littéraire, voire poétique que l’on retrouve ici, par l’écriture. L’auteure raconte l’immeuble, et en particulier ce qui s’y produisit entre 1939 et 1945 mais les réflexions qui naissent de l’enquête disent aussi le parcours qui est le sien, fille de rescapés, appartenant dès lors à ces générations d’après la Shoah qui vivent dans l’ombre de cette histoire, et recueillent ses « traces fragiles ». C’est un livre écrit, éclairé par l’œuvre de Perec, celle de Proust, de Walter Benjamin et d’Eric Hazan : tous flâneurs, tous observateurs, tous liant le récit et la réflexion, l’universel et l’intime qui ne peuvent exister l’un sans l’autre.

Comme ces écrivains, et comme Modiano, jamais nommé mais hantant le livre, Ruth Zylberman aime les faits-divers. Ils sont l’extra-ordinaire, dont l’infra-ordinaire perecquien est l’autre pendant. Cet infra-ordinaire est la matière du livre, aussi, on le verra : un Opinel, une horloge, une poignée de porte, des cierges, c’est toute une histoire, c’est une vie ressuscitée.

Au départ de l’enquête, une liste de noms d’enfants : tous habitaient jusqu’au 15 juillet 42 le 209 rue Saint-Maur, tous en sont partis le 16, au terme de la plus grande rafle qui a marqué la ville. D’autres ont suivi, et les quelques enfants épargnés, cachés par les voisins, ont vécu la peur au ventre. Ainsi, Thérèse : c’est une petite fille et elle habite chez les Dinanceau. Elle dort avec Jeanine, leur fille et l’auteure la surnomme l’Anne Frank du 209. Comme la jeune hollandaise, elle ne peut sortir, apparaître à la fenêtre, et les seuls bruits de pas dans le couloir la font frémir. Cette terreur d’enfant ne la quittera pas adulte. Son fils, Guy, la vivra aussi bien des années après, subissant une dépression comme sa mère. Et une forme de réclusion comparable.

Les témoignages que recueille Ruth Zylberman sont puissants, poignants, surtout par leur sobriété. La documentariste déteste (et je la comprends !) l’expression frelatée de « devoir de mémoire », préférant « être invisiblement accompagnée sur le chemin de la vie ». Ce chemin, elle le retrouve avec ses témoins et acteurs par la parole et par le geste. On voit ainsi le petit Henri, devenu Henry aux États-Unis où il vit, tourner la poignée dorée que ses parents ont touchée, monter dans les étages où lui-même a vécu. Dans la cour pavée, il ne se rappelle d’abord pas, et puis soudain, aidé par l’auteure, il retrouve la mémoire, celle d’un enfant de deux ans à peine, que ses parents conduisaient aux bains municipaux : « C’était le corps d’Henri enfant qui, des décennies après avoir disparu dans les brouillards de la mémoire volontaire, réapparaissait ici même, face à moi, dans cet escalier, enfin libéré et affranchi de l’ordre du temps. »

Une horloge, soigneusement réparée par Albert Baum produit un effet voisin. Albert a été déporté à Auschwitz et, soutenu par les détenus communistes, il a survécu à Buchenwald. Parti vivre à Nevers, il a longtemps refusé de songer au passé. Il n’avait retrouvé, rue Saint-Maur, que cette horloge abîmée. Il l’a remise en marche pour sa petite fille ; il a aussi décidé de témoigner devant des collégiens et lycéens. Comme s’il se remettait en mouvement pour vivre. Charles, autre enfant du 209, raconte son après-guerre comme un « fatras » : « J’étais dépositaire de quelque chose, qui était en moi et que j’étais incapable de comprendre : quelque chose qu’on ressent en soi et qu’on n’arrive pas à nommer ou à définir. C’est ça que j’appelle le fatras. »

Les enfants de survivants ne sont pas épargnés par ce « fatras ». Ils ont écouté ou entendu leurs parents, les amis de leurs parents qui parlent le frandish, ce mélange produisant une langue rapiécée, ils sont parfois allés sur les lieux de la mémoire et, à l’instar de Désiré Dinanceau et de sa fille Jeanine, ils ont vu Drancy. Les Dinanceau donnent au livre de Ruth Zylberman sa dimension tragique. Désiré a combattu sous les ordres de Pétain à Verdun. Il voue une admiration sans borne au vieux maréchal. Mais en 1942, il protège des Juifs dans son appartement, avec l’aide de son épouse. Face à lui, Robert, son fils, engagé dans la LVF. Un jour, Désiré menace son fils d’un couteau : s’il dénonce, il mourra, des mains de son père. La tragédie que vit la France se joue dans un tel geste, et un tel lieu. L’auteure met en lumière l’attitude de Dinanceau, et de Madame Massacré, la concierge qui cache aussi des enfants, ou avertit leurs familles lors des rafles. Cela va contre un certain « manichéisme rétrospectif » qui permet à certains, aujourd’hui, de juger les protagonistes d’alors avec les lunettes du contemporain. En revanche, Ruth Zylberman n’a aucun égard ni patience pour ceux qui défendent la politique antisémite de Vichy et on la comprend, oh combien !

Ce livre est un roman : chaque histoire émeut dans sa singularité. Toutes sont faites de hasards, de chance, de rebondissements. La documentariste cherche ces précieuses « traces fragiles » et quand elle a perdu tout espoir, un événement met sur sa route celle ou celui qui racontera ou fera le lien. Mais roman, aussi parce que des vies brèves, pour reprendre ce genre ancien ou des vies minuscules, pour citer Pierre Michon, trouvent place et sens. Or les sages comme certains écrivains (je pense ici à Patrick Deville) disent qu’écrire une vie, c’est rendre une existence à qui en a été privé. C’est là un des mérites parmi d’autres de ce livre superbe.

Norbert Czarny, Après Auschwitz, n°353-354, Janvier – Mars/Avril – Juin 2020