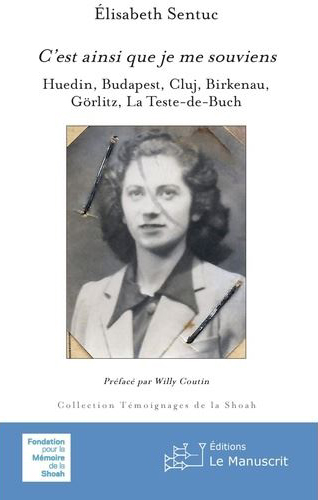

C’est ainsi que je me souviens

Test publication 2

Une lecture, par Claude Dumond

C’est ainsi que je me souviens, le titre du livre annonce un parti pris qui surprend dès les premières pages dictées par Élisabeth à sa fille Myriam. L’auteur obéit à un certain nombre de devoirs avant de contribuer à l’histoire de la Shoah. Ainsi celui de redonner une existence à tous les membres de sa famille, et à des amis d’enfance disparus en attachant autant que possible un souvenir au nom de chacun. La liste est longue, très longue, le lecteur comprend vite qu’elle participe à la revanche contre le nazisme par ce livre.

Née en 1923, Élisabeth nous décrit une «enfance heureuse» à Huedin, petite ville située à l’époque en Roumanie mais revendiquée par la Hongrie. En phrases courtes, elle décrit avec beaucoup de précisions son cadre de vie, une maison attenante aux bains rituels dont son père a la responsabilité mais qui ne procurent que de faibles revenus et l’attachement à une orthodoxie religieuse très stricte qui unit la famille derrière le père. A la maison on parle yiddish, à l’école le roumain, la maman s’exprime plus volontiers en Magyar, Élisabeth apprend l’Allemand avec un professeur particulier qui lui donnera à jamais le goût du savoir. Pourtant, la famille étant trop pauvre, Élisabeth devient apprentie couturière à la fin de sa scolarité primaire alors qu’elle rêvait de devenir docteur ou institutrice ! Devoir de mémoire, le nombre des amies citées, y compris beaucoup de non juives, ne cesse de nous impressionner.

A partir de 1936, l’antisémitisme qu’elle a ignoré jusque-là s’impose à elle. Une organisation d’extrême droite, la Garde de fer, s’en prend aux biens des Juifs, les rapports se distendent avec les non-Juifs.

Quand en 1940, Hitler fait « cadeau » de la Transylvanie à la Hongrie en échange de son entrée en guerre contre l’URSS, en l’espace de quelques mois les Juifs de Huedin sont recensés, privés de leurs biens et doivent porter l’étoile jaune, un « engrenage » qu’Élisabeth narre d’une manière très factuelle sans faire part de ses états d’âme.

Suit un internement à Budapest, après avoir été séparée du Père puis l’avoir retrouvé à plusieurs reprises. La famille est ensuite encore réunie à Huedin quand elle est envoyée dans le camp de concentration de Cluj.

Élisabeth nous laisse ignorer ses sentiments, ses angoisses. Elle semble avoir vécu les années 1941, 1942, 1943 au jour le jour. Tous les faits qu’elle rapporte sont vérifiables dans les travaux d’historiens consacrés à ces événements mais à aucun moment, elle-même ne se situe dans l’Histoire. Démarche volontaire, le personnage est de plus en plus énigmatique, il interroge le lecteur… et stimule son intérêt.

Le 29 mai 1944, la famille doit monter dans un wagon à bestiaux où on ne peut s’allonger ou s’accroupir qu’à tour de rôle pour un voyage de quatre jours, vers une destination inconnue.

A la descente du train, le père et les deux frères entrent dans uneA la descente du train, le père et les deux frères entrent dans une colonne qui disparaît. L’officier SS demande à Élisabeth si la petite Eva qu’elle tient par la main est sa fille, et comme elle répond « non », il détache la main de la petite fille et l’envoie vers sa mère et le petit Putyu dans la file de ceux qui vont mourir immédiatement. Élisabeth en sera inconsolable jusqu’à la fin de sa vie.

Des images communes à de nombreux survivants qui n’ont cessé de hanter le reste de leur vie.

Aucune remarque particulière sur le fait d’être dans l’obligation de se mettre nue pour être tondue à la Sauna, nudité qui fut l’humiliation suprême pour de très nombreuses femmes.

Par contre, même désespoir en apprenant que sa mère, son petit frère et sa petite sœur ont été assassinés et que leurs corps ont été brûlés. « Tant que je vivais j’avais l’espoir de retrouver au moins mon père et mes frères. »

Souvenirs de coups extrêmement douloureux distribués arbitrairement : « Serrer les dents quand la souffrance est trop forte, supporter les humiliations, ne pas s’apitoyer sur son sort, et ne jamais dire «je ne veux plus» »…

C’est seulement au bout de 6 semaines, à l’issue d’une sélection qu’Élisabeth est enregistrée et tatouée par le matricule A12832. Nouvelles descriptions très précises des conditions matérielles, indignes dans lesquelles vivent les détenues.

Malade elle passe 15 jours à l’infirmerie, que manifestement elle se refuse à appeler Revier, – résistant au vocabulaire des bourreaux – et réussit à en sortir.

On note deux partis pris qui rompent avec les autres témoignages : la description précise des lieux et les noms des per- sonnes rencontrées, anciennes connaissances ou compagnes d’infortune.

Fin septembre 1944, Élisabeth est expédiée dans un groupe de 300 femmes en Haute Silésie dans un camp de travail forcé à Gorlitz. Retour dans un monde « normal » même si le statut des Juives est celui d’esclaves, de bétail. Les conditions de vie sont « honorables » et le lieu permet de rencontrer des Français du STO et des prisonniers. Pour la première fois depuis très longtemps, Élisabeth semble prendre conscience de la possibilité et même de l’imminence d’une défaite allemande, nous sommes en avril 1944. Une complicité s’établit entre Élisabeth et un prisonnier français rencontré dans un souterrain lors d’une alerte aérienne. Il s’appelle Charles mais faute d’une langue commune la communication est difficile. Il lui envoie pain ou gamelles de soupe par des camarades qui travaillent dans la même usine qu’elle.

En mai, à la libération du camp, Élisabeth prend une décision déterminante pour le reste de sa vie, elle décide de rejoindre et de suivre Charles et un groupe de Français.

Trois semaines pour atteindre Thionville, où, juive apatride, elle doit surmonter de multiples obstacles pour se faire admettre en France. Charles « la prend totalement en charge », elle « continue de ne jamais s’apitoyer sur son sort ».

Élisabeth rejoint LaTeste de Buch où habite Charles, le 18 juillet 1945. Ils se marient le 16 février 1946.

Le récit de la vie d’Élisabeth s’interrompt pour laisser place au témoignage de son frère Alexandre (devenu Schlomo en Israël) le seul autre membre de la famille qui ait survécu. Témoignage recueilli en juillet 2008.

Comme sa sœur et des milliers de jeunes Juifs hongrois dispersés dans les différents «camps» de Birkenau, Alexandre n’est pas enregistré à son arrivée à Birkenau et cantonné dans le camp des Tsiganes. Sans travail, à la merci des Kapos, il est exposé au sadisme des médecins nazis, Menguelé et Thilo, qui multiplient les sélections impromptues et mortelles pour les terroriser. Habile à se cacher mais surtout bénéficiant de concours de circonstances favorables, Alexandre réussit à sur- vivre jusqu’au moment où « en octobre ou novembre », il est enregistré et tatoué avec le numéro B14843. Marche de la mort, trains découverts, puis ce sont les camps de Mauthausen, Melk. Il est libéré le 5 mai 1945 à Gunskirchen. Pris en charge par la brigade juive de l’armée anglaise, il déclare vouloir aller en Palestine qu’il met plus d’un an à atteindre, où, dans un Kibboutz, après un long service militaire, il exerce le métier de charpentier.

Même style direct que celui de sa sœur, même refus de décrire les scènes les plus horribles auxquelles il a assisté, même refus de juger, mais aussi même volonté de citer les noms de ceux qu’il a rencontrés.

Absolument passionnant.

Après cette insertion de l’histoire du frère, le récit du cours de la vie d’Élisabeth reprend. Très gentiment accueillie dans la famille de Charles, elle est surprise par le ton direct, les jurons fréquents, le peu de respect pour les obligations religieuses, qu’elle considère comme un manque d’éducation des Français.

Les conditions de vie sont longtemps très difficiles. Le couple ne peut acheter un logement décent qu’en 1959. Huit enfants naissent entre 1946 et 1964, la famille vit pauvrement mais Élisabeth se consacre entièrement à son rôle de Maman. Charles, peintre en bâtiment, s’épuise au travail. Tous les enfants ont été baptisés dans le culte catholique et les quatre premiers font leur communion sans grande conviction. Mais, à partir du dé- but des années soixante, les quatre plus jeunes suivent un enseignement religieux à la synagogue. Ses fils François et Daniel sont circoncis avant leur Bar-mitsva.

A partir de 1995, Élisabeth entre « dans les années témoignages ». Invitée dans les classes par des professeurs du secondaire, elle ne cesse d’élargir le cercle des enseignants qui la réclame. A chaque fois le moment le plus éprouvant pour elle, le plus fort pour les élèves, est l’évocation de sa mère et de sa petite sœur qui s’éloignent sur la rampe de Birkenau.

Elle participe à plusieurs Marche des Vivants.

Et Élisabeth de conclure : « Le temps passe et la grande blessure est toujours là. Elle ne pourra jamais s’effacer. Mais je sais tout ce que j’ai pu réaliser : un mariage heureux et une merveilleuse famille. C’est sans doute la plus belle vengeance que je puisse espérer. Une grande famille unie de huit enfants, des petits et arrière-petits enfants adorables, je me dis que c’est la plus belle revanche sur le nazisme qui a détruit ma famille et voulait me détruire aussi. »

Ainsi se termine le témoignage d’Élisabeth.

Mais les amis d’Élisabeth ont eu l’idée lumineuse d’ajouter une postface intitulée : « Être l’enfant d’une survivante de la Shoah par les enfants d’Élisabeth Sentuc ». L’auteur de cette lecture se refuse à en dévoiler le contenu… mais garantit au lecteur du livre des suppléments d’informations surprenants qui expliquent un certain nombre d’interrogations nées du récit d’Élisabeth !

Claude Dumond, Après Auschwitz, n°353-354, Janvier – Mars/Avril – Juin 2020