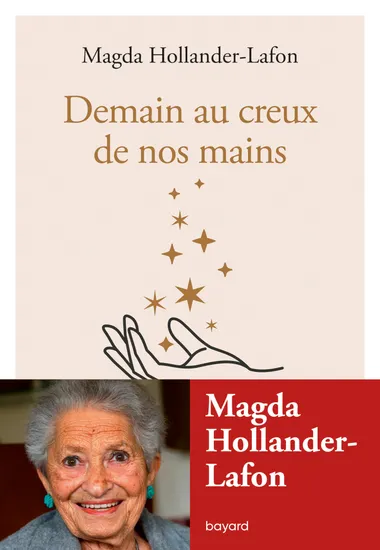

Demain au creux de nos mains

« C’est dans le creux de ma main que j’ai reçu, à Auschwitz-Birkenau, quatre petits bouts de pain d’une mourante me disant d’une voix à peine audible : « Tu es jeune, tu dois vivre pour dire au monde ce qu’il se passe ici pour que cela ne puisse plus jamais arriver. » Ce geste m’a ouvert un possible. Je n’ai pas mesuré tout de suite le sens de ce don. Mais inconsciemment ces paroles sont restées gravées en moi. Ces petits bouts de pain ont nourri mon corps et une envie de continuer à vivre au-delà des difficultés. Un sourire, un regard, etc. : il y a de petits riens qui nous appellent à devenir. Souvent, nous ne les reconnaissons et n’en mesurons pas l’importance sur le moment. Quand les premières invitations à témoigner me sont parvenues, malgré mes appréhensions, je suis restée fidèle à ces paroles et à travers elles à la mémoire de ceux qui ne sont plus. » (Avant-Propos, pp. 7-8)

Magda Hollander a été déportée de Hongrie à Auschwitz-Birkenau en mars 1944 à l’âge de 17 ans, avec sa mère et sa sœur. Elle seule est entrée au camp. Transférée à l’hiver 1944-1945, elle connaît plusieurs autres camps, avant d’être libérée par les troupes américaines.

Ces « Quatre petits bouts de pain » qui ont inspiré le titre de son témoignage paru il y a une décennie (Albin Michel, 2012) font transition avec ce nouvel opus qui s’ouvre avec eux. D’un ouvrage à l’autre, la filiation se manifeste encore par la poursuite, à partir de son histoire, d’une méditation sur la vie, exposée et proposée au lecteur sous la forme d’un « cheminement », de la mémoire vers la vie, invitation particulièrement faite aux jeunes à qui l’ouvrage est dédié.

« Je ne sais ce que j’ai donné mais j’ai conscience de la richesse que j’ai reçue d’eux. Ce livre est un hommage à nos échanges. Il me permet de transmettre aujourd’hui au creux de votre main ce quatre petits bouts de pain que j’ai reçus il y a 77 ans, pour que vous fassiez œuvre de vie » (p. 8-9)

Durant quatre décennies, entre 1979 et 2020, Madga Hollander-Lafon a rencontré des milliers d’élèves, sollicitée qu’elle fut par les enseignants et les établissements scolaires de l’ouest de la France où elle demeure.

Si la persécution, la déportation, l’extermination, les camps sont là, toujours, le sujet est autre. « Méta-témoignage », ce terme aide à cerner le projet de la survivante et écrivaine, qui souhaite ici faire appréhender et partager la nature de son témoignage. Tendant vers l’abstraction, l’ouvrage met en valeur « l’autre part du témoignage », cet engagement qui porte la parole survivante. Le récit de vie qui forme la trame des témoignages est généralement accompagné par un message, la formulation d’une espérance, quelque fois d’une prière. En cela, si le texte de Madga Hollander-Lafon est fortement structuré autour du « je », elle met en valeur à la fin du livre son appartenance à un « nous », un collectif formé de survivants, comme un ralliement à une famille, à une œuvre collective, où chacun a fait avec ce qu’il était, a marché vers les mots et l’Autre.

« Aujourd’hui, (…) le témoignage des derniers survivants, dont je fais partie, est écouté, peut-être entendu. Nous avons osé exprimer l’incommunicable. Nous avons décrit l’horreur des crimes nazis. Le passé ne peut-être effacé, il m’a permis par son enseignement d’aller vers la vie, source de création, de recréation jamais finie. Aujourd’hui nous participons, en témoignant, au devenir d’un monde plus juste, plus humain. Nous essayons d’œuvrer là où nous sommes, pour faire advenir la paix, d’abord en nous, puis autour de nous. […] » (p. 101-102)

A cet « au-delà » du témoignage qui se relève dans des dimensions à la fois éthique et politique et qui esquissent la notion de « valeur » – exprimée par les titres des chapitres (fraternité, solidarité, pardon, amour…), Madga Hollander-Lafon ajoute une dimension intime, spirituelle, celle de sa foi religieuse.

Faisant retour sur le temps de la guerre et des épreuves, elle a identifié la centralité de son histoire dans sa rencontre avec cette femme mourante, déterminante pour sa survie au temps de l’extermination comme du déroulement de sa vie postérieure. Un geste nourricier, pour le ventre douloureusement vide, et peut-être plus encore pour l’espoir alors presque anéanti. Un geste d’humanité qui a ramené à la vie celle alors presque anéantie de l’adolescente et qui depuis alimente sa spiritualité, la formulation toujours ouverte d’un message à délivrer.

Le témoignage se dévoile comme volonté de rencontre, le récit personnel devenant le vecteur d’un dialogue souhaité. De celui-ci, de la réception de son intervention auprès des élèves, de façon originale et unique, Magda Hollander-Lafon a souhaité mener une évaluation – une approche que peut éclairer sa profession de psychologue pour enfants. Cette démarche pédagogique est rapportée dans la postface par Benoît Falaize, inspecteur général. Durant quatre décennies, Magda a accompagné son témoignage d’un questionnaire – qui a évolué au fil du temps – quelques questions essentielles, moins d’une dizaine, posées aux élèves, et dont les réponses, des milliers de documents, forment aujourd’hui une riche archive du témoignage.

« Chemin » : le mot qui ouvre et clôt l’ouvrage dit une marche, celle que Magda a parcourue vers elle-même et vers la vie, celle qu’elle invite son prochain à tenter. Une invitation à travailler l’humanité en soi, pour qu’elle gagne l’ensemble des cœurs.

Isabelle Ernot, Après Auschwitz, n°355-356, Juillet – Septembre / Octobre – Décembre 2021