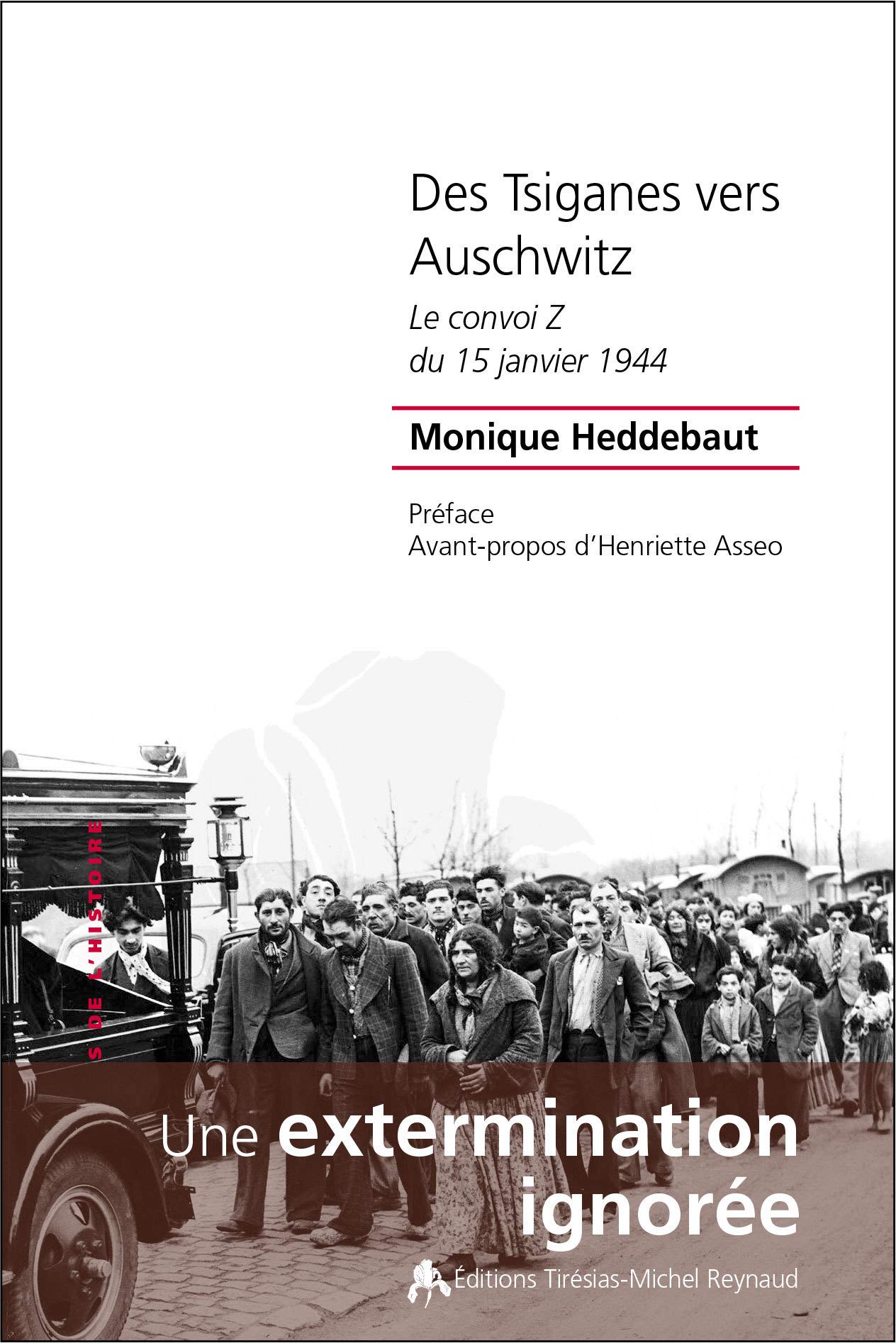

Des Tsiganes vers Auschwitz

15 janvier 1944. Deux convois quittent simultanément la Kaserne Dossin de Malines1, unique centre de rassemblement destiné aux déportés raciaux de la « Zone militaire rattachée à Bruxelles », à destination d’Auschwitz. Depuis le 27 juillet 1942, la caserne qui porte le nom du lieutenant général baron Dossin de Saint-Georges et qui jusque-là abritait l’armée belge, a été réquisitionnée par les nationaux-socialistes allemands occupant la région. De la Kazerne Dossin qui fonctionna du 27 juillet 1942 au 4 septembre 1944, furent déportés 25846 Juifs et Tsiganes parmi lesquels 584 Juifs et environ 150 Tsiganes du Nord et du Pas-de-Calais. De nombreux convois de déportation se sont ainsi succédés vers les camps de la mort en Pologne2. Ce double convoi du 15 janvier 1944 concerne le transport XXIII, composé de 655 Juifs, le second en revanche ne porte pas de numéro mais la lettre Z comme Zigeuner, Tsigane3 en allemand.

Si cette dénomination a déjà été utilisée deux fois précédemment, il s’agit dans le cas pré- sent d’un convoi composé exclusivement de 351 Tsiganes d’après la Transportliste (liste de transport) établie à la Kazerne Dossin. Parmi ces 177 hommes et 174 femmes, de professions et d’origines géographiques diverses4, 161 ont moins de quinze ans le jour du départ, soit environ 46% ; la plus jeune, Jacqueline Vadoche, née à Malines le 11 décembre 1943, a un peu plus d’un mois.

L’historienne Monique Heddebaut retrace dans son ouvrage l’histoire de ce convoi méconnu. Cette enquête ne fut pas facile à mener pour plusieurs raisons. La première difficulté fut, à partir de la liste de transport de Malines, de retrouver les dossiers de ces personnes dans les archives pour pouvoir reconstituer leurs parcours. Cela impose de mener une recherche transnationale, en France et en Belgique, chacun des État ayant recouvré ses frontières en 1944.

La seconde difficulté vient de la nécessité de définir et de qualifier précisément l’objet de l’étude. Perçus comme une menace par leur mode de vie nomade et assimilés à des asociaux par les nazis, les Tsiganes, comme le rappelle Henriette Asséo dans sa préface, ont été aussi dans les décennies précédentes, en Europe, la cible d’une politique de « défense nationale »5 : « entre les années mille neuf cent et le début des années trente, tous les États européens sans aucune exception avaient adopté une législation spécifique de contrôle de la mobilité centré sur l’identification des familles tsiganes, nationales, comme étrangères »6. S’ils firent l’objet d’une politique particulière en Allemagne (Zigeunerpolitik), les Français et les Belges intégrèrent le contrôle de cette population dans une politique plus générale de contrôle des populations nomades.

La troisième et dernière difficulté découle de la seconde, si l’accès aux archives produites par les nazis, conservées en grand nombre au centre des Archives Générales du Royaume de Bruxelles, fut relativement aisée du fait de leur identification, il n’en fut pas de même dans la consultation des archives départementales du Nord et du Pas-de-Calais où des dossiers concernant des forains, des marchands ambulants côtoyaient des dossiers de famille déportées par le convoi Z.

En croisant ces sources avec les précieux témoignages d’Antoine et Joséphine Lagrené, deux des trois survivants du convoi Z, Monique Heddebaut présente une synthèse historique riche, originale et très bien documentée.

Région hautement stratégique du fait de la proximité de l’Angleterre, le Nord et le Pas-de-Calais intègrent la « Zone militaire rattachée à Bruxelles ». L’Oberfeldkommandantur 670 dirigée par le général Niehoff s’installe à Lille et devient le relais de l’autorité allemande dans la région, chargé d’appliquer la politique raciale du Troisième Reich. Ayant à l’origine, des racines et une langue commune avec les Aryens, les Tsiganes, selon les travaux du Dr Ritter7, auraient été pervertis par les métissages. Dès lors, « la question tsigane ne pourra être considérée comme résolue que lorsque la plus grande partie des métis tsiganes asociaux et désœuvrés seront rassemblés dans de grands camps de travail itinérants, quand ils seront forcés à travailler et quand on aura définitivement empêché cette population métis de se reproduire »8. Le nazisme renforça la législation anti-tsigane existant déjà9 en lui donnant une dimension raciale. Le règlement définitif de la « question tsigane »10, amorcée en 193811, aboutit le 16 décembre 1942 par l’Auschwitz Erlass et la décision de leur déportation à Birkenau.

Ainsi, le 29 mars 1943, la décision est prise par l’occupant de déporter tous les Tsiganes des Pays-Bas et de la « Zone mili- taire rattachée à Bruxelles ». Pas moins de 350 arrestations sont effectuées dans cette dernière entre le 5 novembre 1943 et le 7 janvier 1944. Peu d’arrondissements échappent à ces vagues d’arrestation, on peut citer la « zone côtière interdite » et les provinces de Liège et de Namur. Partout ailleurs, des militaires allemands, accompagnés de la police française, procèdent aux arrestations, souvent en pleine nuit, après avoir repéré les lieux. La plus grande rafle a lieu dans la nuit du 24 au 25 novembre 1943, à Roubaix où 65 personnes sont arrêtées. Les arrestations, préparées avec l’aide de la préfecture et des commissariats de police, sont effectuées évidemment au nom de motifs sans fondements, dont les appellations révèlent la nature arbitraire : ex-nomades, « Arbeitsscheu » (réfractaires au travail) ou car « d’origine lorraine »12. À Poix-du-Nord, où dix forains sont arrêtés, l’idée d’une « rafle de représailles »13 à un acte de résistance est même avancée, ce dont doute M. Heddebaut. Il semblerait que « les autorités (aient) saisi l’opportunité de se débarrasser d’une population (…), mal ou pas intégrée »14. Peu échappèrent à la déportation vers la Kazerne Dossin, ne bénéficiant pas de soutien dans la population du fait de leur marginalisation dans la société15.

Internés à la Kazerne Dossin, les Tsiganes sont dépouillés de tout, séparés des Juifs et isolés dans trois salles au fond de la cour au deuxième étage. Ils n’obtiennent qu’une louche de soupe par jour et ne peuvent pas recevoir de colis de leur famille ou de la Croix-Rouge. Ils souffrent également de la promiscuité et du manque d’hygiène, les excréments jonchant le sol. Selon le témoignage d’Éva Fastag16 l’une des dactylos de l’Aufnahme (accueil), ils n’ont droit qu’à une heure de promenade par jour où ils subissent les humiliations et les brimades des SS.

Le 15 janvier 1944, le nombre d’internés étant suffisant, ils sont déportés à Birkenau dans des wagons à bestiaux. À leur arrivée, le 17 janvier, on déplore la mort d’un enfant de 6 mois et 351 personnes sont enregistrées dans le camp, ce qui porte l’effectif du convoi à 352. Ils n’ont pas subi la « sélection » qui est pratiquée sur les convois juifs par les nazis. Tous entrent donc au camp de Birkenau. Tatoués d’un numéro précédé de la lettre Z, ils sont emprisonnés dans le secteur BIIe, en famille, et ne subissent pas le même traitement que les Juifs, ils gardent leurs vêtements et leurs cheveux. Peu d’entre eux sont intégrés dans les kommandos de travail. Les SS vont leur faire subir un processus de mort lente. Soumis aux expériences médicales, ils souffrent de la faim, de la promiscuité et des maladies comme le typhus ou le noma, gangrène foudroyante détruisant les chairs de la bouche et du visage provoquée par la malnutrition. À la fin du mois de juillet 1944, la moitié du convoi Z est décédé.

Lorsque la décision de liquider le camp est prise en mai 1944, les Tsiganes, prévenus, ont opposé une vive résistance empêchant l’exécution d’un projet amorcé le 23 mars 1943 par le ga- zage, dès leur arrivée, de 1700 personnes en provenance de Bialystok. Néanmoins, dès le printemps 1944, alors que les Juifs hongrois sont déportés, des transferts ont lieu vers d’autres camps. 77 Tsiganes du convoi Z sont redirigés vers les camps de Buchenwald, Ravensbrück et Flossenbürg. Dans la nuit du 2 au 3 août 1944 plus de 3000 furent exterminées. Utilisés comme main d’œuvre dans les industries d’armement, épuisés et affamés, ils subissent les mauvais traitements et des cadences infernales de travail. À Ravensbrück, les femmes subissent des expériences de stérilisation. À Buchenwald, Antoine Lagrené se souvient de Jean Gallon, instituteur et résistant, qui essayait, dans les pires conditions, d’apprendre à lire, écrire et calculer aux enfants. C’est là qu’il acheva sa scolarité.

À la libération des camps en avril 1945, dans la confusion la plus totale, les 32 survivants du convoi Z rentrent en France en suivant des parcours différents. Les plus facilement transportables prennent l’avion avec d’autres déportés et sont conduits à l’hôtel Lutetia. Les plus affaiblis reçoivent les premiers soins sur place puis sont rapatriés dans des hôpitaux et des maisons de convalescence en France. Marie Fasci-Maitre suit une autre filière et, transitant par le centre de Liège en Belgique, arrive directement à Lille. Enfin, cinq femmes de Ravensbrück, dont Gervaise Schmitt-Vinstretin et sa mère, transitent d’abord vers le Danemark et la Suède avant d’être rapatriées à l’hôtel Lutetia.

Comment se reconstruire après la libération quand « le drame des déportés raciaux n’est pas compris dans sa spécificité »17 ? Quand les indésirables d’hier restent marginalisés et réduits au silence ? Spoliés, rares sont ceux qui parviennent à récupérer une partie de leurs biens ou à faire valoir leurs droits à la restitution. Dans l’état actuel des connaissances, seuls 2 survivants et 2 descendants directs se sont manifestés au niveau de l’administration belge. En France, il faut attendre plus de 50 ans, le décret du 10 septembre 1999, connu sous le nom de « rapport Mattéoli » pour qu’une commission soit créée en vue d’examiner les demandes d’indemnisation des victimes de spoliations.

Extermination ou génocide ? Si Maxime Steinberg privilégie la thèse fonctionnaliste, expliquant que les actes meurtriers perpétrés « ne faisaient pas partie d’un plan visant à détruire le peuple tsigane en soi »18, Emmanuel Filhol et Marie-Christine Hubert considèrent que les stérilisations sont des actes relevant du crime de « génocide », parlant d’un « génocide différé »19. En Belgique, le journaliste Christian Bernadac parle en 1993 d’un « holocauste oublié »20.

Que reste-t-il du convoi Z dans la mémoire collective ? Seules deux communes du Nord, Landrecies et Flers-en-Escrebieux (2012), ont érigé une plaque commémorative à la mémoire des familles tsiganes déportées à l’instar de l’initiative prise à la Kazerne Dossin en 1995.

Sophie Lenis, Après Auschwitz, n°353-354, Janvier – Mars/Avril – Juin 2020