Et nous sommes revenus seuls

Comme le titre le quotidien La Voix du Nord ce 7 avril 2021, à 88 ans, Lili Leignel reste une « infatigable passeuse de mémoire ». Si le confinement et la crise sanitaire ont nécessairement restreint les déplacements de Lili ces derniers mois, cela ne l’a absolument pas empêchée de poursuivre sa mission : témoigner. Témoigner coûte que coûte. Certes, cela ne s’est pas fait de la même façon mais elle y est parvenue, allant jusqu’à témoigner par téléphone dans les classes. Depuis quarante ans, elle sillonne la région Nord-Pas-de- Calais, délivrant son message inlassablement dans les écoles, les collèges et les lycées. Elle a, à ce jour, rencontré plus de 200 000 jeunes1 avec pas moins de 25 000 élèves en 2019 et 7350 pour les seuls mois de janvier et de février 2020. Le confinement a stoppé ces rencontres alors que les demandes étaient particulièrement nombreuses du fait des 75 ans de la libération des camps.

Elle a donc mis à profit ce temps pour écrire son témoignage. Un premier opuscule était déjà sorti en 2017. Ce premier ouvrage était surtout destiné aux élèves du secondaire. Avec un texte adapté et de nombreux documents, il répondait, de façon très pédagogique et avec beaucoup de clarté, aux demandes des collégiens et lycéens. Certains, d’ailleurs, s’y sont retrouvés car Lili a tenu à publier quelques lettres (parmi les milliers qu’elle a reçues et qu’elle vient de déposer aux Invalides, après les avoir gardées précieusement) qui lui ont été envoyées par ceux qu’elle appelle ces « petits messagers »2, cette jeune génération en qui elle croit tant et qui sauront, à leur tour, transmettre son message.

« Bien sûr, je n’ai pas la prétention de penser que tous se souviendront de mon message, mais si une bonne poignée d’entre eux se souviennent, je suis sauvée, car ils poursuivront ma tâche et l’effet boule de neige fera augmenter le nombre de témoins chaque année. Je suis une optimiste. »3

Pourtant, témoigner n’a pas toujours été simple. Les premiers temps, il n’en était pas question, la préoccupation était la reconstruction, le retour à la vie. C’est au début des années 1980 qu’elle a été sollicitée pour témoigner dans l’émission Les dossiers de l’écran aux côtés d’Élie Wiesel, Bernard-Henri Lévy et Jean Veil, le fils de Simone Veil. Ce ne fut pas facile. Puis il y a eu ce terrible jour de 1983 où elle a entendu à la radio que, dans les chambres à gaz, on n’y avait tué que des poux4. C’est là qu’elle a compris qu’elle devait témoigner pour informer les jeunes sur les événements. Cette histoire, son histoire, elle n’a jamais pu la raconter à son mari ni à sa fille. Ils sont au courant de sa déportation et de son parcours mais, indirectement, en lisant les articles de journaux qui la concerne ou les lettres qu’elle reçoit.

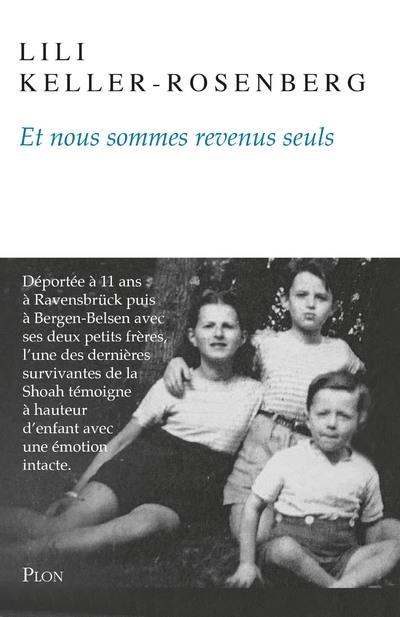

C’est cette histoire qu’elle nous livre aujourd’hui dans son second ouvrage paru chez Plon en mars. Ce témoignage est davantage destiné aux adultes. Un troisième (et dernier ouvrage ?) est en préparation et devrait être disponible fin juin-début juillet. Cette prochaine parution cible les enfants des écoles élémentaires (9/10 ans). Le texte y est simplifié. Il est présenté sous la forme de questions auxquelles Lili répond comme si elle témoignait en classe. Le texte est divisé en chapitres illustrés. Cet ouvrage d’une centaine de pages a été réalisé avec le concours de deux professeurs du collège Jean Zay de Lens, Grégory Hober, professeur d’histoire-géo- graphie et Alexandre Cochez, professeur d’arts plastiques et illustrateur jeunesse. Une souscription a été ouverte afin de permettre de doter gratuitement un maximum d’écoles primaires de la région.

Ainsi, Lili a su trouver les mots pour poursuivre, auprès des plus jeunes, le travail de mémoire qu’elle a entrepris depuis plusieurs années. Lili est née le 15 septembre 1932 à Croix près de Lille. Ses parents, Joseph et Charlotte, sont arrivés en France dans les années 1920, fuyant la vague d’antisémitisme qui s’emparait de la Hongrie. Trois enfants sont nés de cette union : Lili, l’aînée, Robert puis André, respectivement âgés en septembre 1942 de 10, 9 et 3 ans. À cette époque, alors que le nord de la France est occupé et que les lois antisémites interdisent aux Juifs de fréquenter les parcs de jeux et autres lieux publics, Lili raconte son insouciance. Bien qu’elle soit obligée de porter l’étoile jaune depuis juin, elle fréquente l’école Voltaire, école laïque de Roubaix où elle réside et où elle a de nombreuses amies. La famille est bien intégrée et est soucieuse de se conformer à la législation française, ce qui explique que son père ait pris le soin de faire recenser sa famille en 1940.

La quiétude de ce foyer qu’elle décrit comme « chaleureux et sécurisant »5, grâce aux précautions prises par ses parents pour préserver leurs enfants et ne pas les inquiéter, va finalement être rompue. C’est la visite, un soir, de l’abbé Pierre Flipo, curé de leur paroisse, à leur domicile, qui va tout faire basculer. Très inquiets pour la famille, il propose de cacher les trois enfants, séparément, dans sa propre famille. Lili ira chez son frère, Robert chez ses parents et André chez sa sœur pendant un an. Mais à l’été 1943, pensant le danger écarté, ses parents font rentrer leurs enfants. Toute la famille est déportée le 27 octobre 1943 par les soldats de la Feldgendarmen à 3h du matin. Commence alors un long périple.

Conduits dans un premier temps à la prison de Loos (près de Lille), la famille fut transférée à la prison Saint-Gilles de Bruxelles puis au camp d’internement de Malines, entre Bruxelles et Anvers où sont rassemblés massivement des Juifs mais aussi des Tsiganes et quelques résistants en attente de déportation. C’est le début des privations et des mauvais traitements. La violence est omniprésente, les SS, allemands et flamands, sont cruels et sadiques. Lili se souvient particulièrement d’un garde surnommé « Pferdekopf»6 qui hurlait et donnait des coups de cravache. Le 13 décembre 1943, toute la famille est rassemblée dans une grande salle, sommée de se mettre nue afin de se soumettre à une fouille corporelle. Puis, la famille est séparée. Dans le convoi Z17 formé alors, le père de Lili sera déporté à Buchenwald et le reste de la famille à Ravensbrück, camp de femmes situé à 80 km de Berlin, le plus vaste après Auschwitz. C’est la dernière fois qu’ils se verront mais sa mère recevra néanmoins deux lettres de son père.

Après un trajet de 4-5 jours, le train arrive à l’aube. Sous les cris, les détenus sont poussés dans le Waschraum pour y être tondus, douchés et immatriculés. Lili devient le numéro 25612 et doit porter un fichu sur lequel figure FKL (Frauenkonzentrationslager)8. Après une période de quarantaine, la famille est affectée au bloc 31. Regroupés par nationalité, Lili rencontre Geneviève de Gaulle et Martha Desrumaux. « Résistantes, communistes, juives, bien nées ou non, toutes subissent le même sort cruel et survivent dans ces conditions misérables »9 mais seules les Juives et les Tsiganes sont avec leurs enfants.

Levées à 3h30, mal nourries (ersatz de café et pain noir), les femmes partent pour l’Arbeit après un long appel, sans être sûres de retrouver leurs enfants le soir. La mère de Lili a, entre autres, déglacé les routes avec une pioche ou vidé les latrines, elle a reçu des coups dont elle a gardé des traces très longtemps. Pendant ce temps, les enfants sont plus ou moins livrés à eux-mêmes. Une stubowa, Magenka, une Tchèque, est parfois venue chanter avec eux, mais, comme en témoigne Lili, « [ma] réalité est limitée à un enfermement sinistre rythmé par l’épouillage, une attente interminable, une angoisse irrépressible et un lent déclin physique. Je n’ai plus rien d’une enfant. Je ne sais plus ce qu’est l’enfance»10.

Néanmoins la résistance s’organise. Il faut rester digne ; humaine et digne. La mère de Lili prend la décision de réveiller ses enfants 30 min avant la sirène pour qu’ils puissent prendre le temps de se laver au Waschraum. Cela restera ancré pour Lili pour qui l’apparence physique est primordiale « par respect pour autrui et pour [soi-même] »11. Des gestes de solidarité apparaissent entre les déportées. Martha Desrumaux soustrait des sucreries des colis reçus par les détenues pour les enfants. La mère de Lili offrit une brosse à dent, dont elle avait fait sculpter le manche, à Geneviève de Gaulle. Mais ces témoignages de fraternité restèrent rares car toutes se battent pour la survie et de nombreux objets sont subtilisés la nuit.

Si Lili a vécu des nuits cauchemardesques à Ravensbrück, notamment au revier où elle développa une peur irraisonnée de la mutilation d’une jeune fille ou des « lapins », ces jeunes filles prises comme cobayes, cela était sans commune mesure avec ce qui l’attendait. En février 1945, un convoi de femmes fut transféré au camp de Bergen-Belsen. Après quelques jours de voyage sans nourriture, sous les bombardements, les détenues doivent descendre du train et terminer le trajet en camions, les voies étant coupées.

À l’arrivée, ils découvrent un camp infesté par le typhus où les morts et les grands malades gisent dans une puanteur extrême. Charlotte ne parvient plus à protéger ses enfants. Les gens « n’ont plus rien d’humain »12, rendus fous par le manque de nourriture et les assauts de la température. Dans ces conditions, entassées dans des blocs en surnombre, la contamination est inévitable et la mère de Lili attrape le « Kopftyphus». Lorsque le camp est libéré le 15 avril 1945 par les Britanniques, Charlotte, terrassée par la maladie et trop faible pour voyager, est prise en charge par les soignants, tandis que les enfants sont rapatriés.

Après un premier arrêt à Bruxelles, les enfants arrivent, seuls, à Paris, à l’hôtel Lutetia, mais personne n’est là pour eux. Accueillis dans un premier temps dans une famille à Neuilly, Lili se souvient qu’elle a une tante à Niort. Celle-ci vient les chercher en train. Les enfants sont acclamés à la gare de Niort par les habitants, le personnel municipal, la presse… mais leur chagrin est immense. Où sont leurs parents ?

Trop faibles pour reprendre une vie normale, les enfants sont envoyés au préventorium à Hendaye, au bord de la mer. C’est là que leur mère viendra les chercher quelques semaines plus tard. Ils reviennent finalement à Roubaix où ils retrouvent leur domicile, sous scellé et complètement vide. Les voisins les aident en apprenant leur retour. Certains s’occupent de scolariser les enfants (André, le frère cadet de Lili fera de brillantes études de lettres à la Sorbonne). La vie reprend tout doucement mais sans le père de Lili. Ils apprendront par la suite qu’il fut fusillé avec un groupe de Juifs à Buchenwald, trois jours avant la libération du camp.

Devenue secrétaire de direction, Lili entrepris des démarches pour faire recenser sa famille à Yad Vashem puis pour faire reconnaître l’abbé Flipo Justes parmi les Nations. Aujourd’hui, 75 ans après, elle reste profondément marquée par cette expérience. « J’ai peur du noir, de la mort, des chiens. Je revis les scènes, j’entends les gémissements des mourants»13.

Elle souhaite désormais, par son témoignage, transmettre au plus grand nombre, un message de paix et d’espoir.

« Je veux un monde de Paix. J’aspire à ce qu’un jour on y parvienne. Est-ce utopique? Je ne le crois pas »14.

Vous pouvez retrouver une interview de Lili, réalisée par LaVoix du Nord le 16 avril dernier, en suivant ce lien: https://youtu.be/REqv1RQHBZI

Sophie Lenis, Après-Auschwitz, n°357-358, Janvier – Mars / Avril – Juin 2021