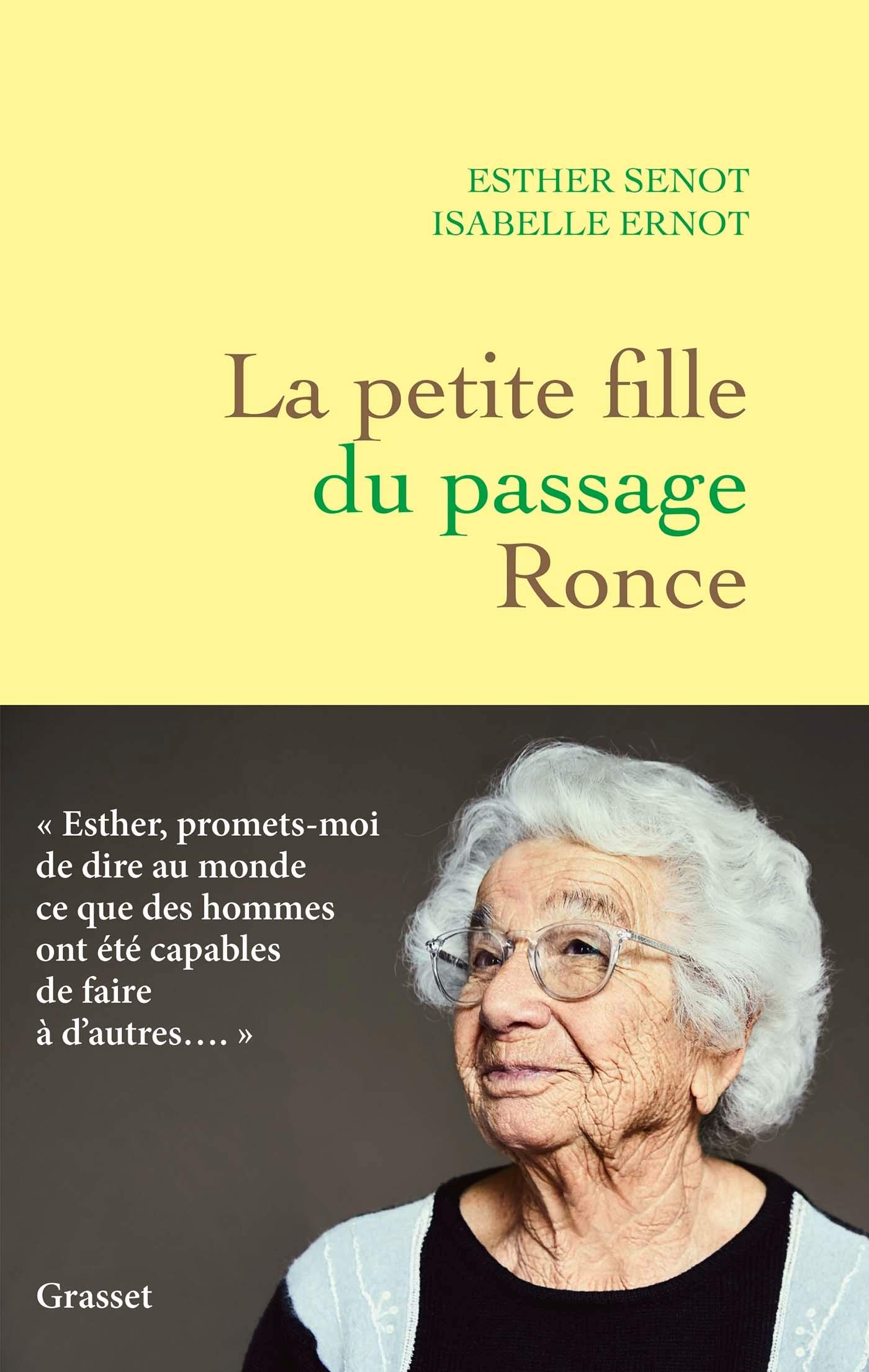

La petite fille du passage Ronce

Un livre complexe et inspiré

Les survivants de la Shoah qui décident de témoigner le font souvent sur le tard, lorsque leurs enfants et petits-enfants se demandent qui sont ces morts qui les ont précédés, les si nombreux maillons manquants de leur famille…

C’est le cas d’Esther Dzik, née en 1928, survivante d’une famille nombreuse, de Juifs polonais, qui habitaient avant-guerre à Belleville, 10 passage Ronce. Déportée à 15 ans à Auschwitz, elle y passe 16 mois, et y retrouve Fanny, sa sœur aînée qui l’aide et la protège, mais meurt d’épuisement en lui faisant promettre de survivre et de témoigner : « promets que tu raconteras pour qu’on ne soit pas les oubliés de l’Histoire » (p.11 et 57). Après une terrible marche de la mort en janvier 1945, lors de l’évacuation d’Auschwitz-Birkenau, Esther subit encore la déportation dans trois autres camps : Bergen-Belsen, Flossenbürg et Mauthausen, d’où elle est libérée le 5 mai 1945.

En 2021, à 93 ans, elle demeure cette femme toute simple, solide et bienveillante qui a pu, après un retour difficile, mener une vie normale et, avec son époux Jacques Senot, fonder une famille de trois enfants et de nombreux petits-enfants, dont deux sont devenus professeurs d’histoire.

Pourtant en 1946, elle avait voulu mourir et elle a failli mourir, à dix-huit ans, réduite à la solitude par la disparition des siens, réduite au silence de ne pas être écoutée par les incrédules et les indifférents à qui elle essayait de raconter sa déportation.

Depuis les années quatre-vingt-dix, elle témoigne devant les jeunes, inlassablement : belle revanche ! Esther Senot est très bien reçue partout et sa parole pleine de naturel, posée et claire est écoutée avec respect. Son témoignage donne vie et véracité aux cours des professeurs d’histoire et fait entrer son histoire personnelle dans la mémoire collective, autrement dit l’Histoire.

Elle aurait pu en rester là, si elle n’avait rencontré, à l’Union des Déportés d’Auschwitz, après trente ans de témoignages, l’historienne Isabelle Ernot, qui lui propose d’écrire un livre. Mais Esther n’a pas pu faire d’études au-delà de ses douze ans, à cause de la guerre. Titulaire du Certificat d’études, elle s’exprime correctement et clairement, mais se sent peu capable d’écrire un livre. Alors c’est Isabelle Ernot qui tiendra la plume.

L’historienne ne s’est pas contentée de raconter l’histoire d’Esther Senot. Elle analyse avec finesse et modestie le travail « d’exploration de la mémoire du témoin » qu’elle a voulu mener. Dans le chapitre final intitulé « Écrire les vies pour dire l’histoire, Isabelle Ernot parle de cette « translation » de l’oral vers l’écrit : « Toi et moi avons échangé à ce propos. L’écriture de ton témoignage ne pourrait être une simple transcription et elle serait aussi accompagnée par le regard historien ». (p.164).

La construction du livre, les changements de registres et de style, l’utilisation d’archives et de photographies témoignent des choix et des méthodes de l’historienne.

La première partie : « TÉMOIGNER », suit l’ordre chronologique : de l’enfance d’Esther à Belleville à son retour à Paris après la déportation. Dans le livre, Esther, narratrice de sa propre histoire s’adresse au présent de l’indicatif à des élèves fictifs alors qu’Esther témoin oral employait l’imparfait.

Lors du récit de la « vie » à Auschwitz, on note un changement soudain de style : phrases courtes, anaphores obsédantes, disposées en versets, comme dans un poème en prose (p.47):

« Nous découvrons « l’appel ».

Sommes dressées à la mise en rang.

Assistons à l’opération de comptage.

Devenons des « unités ».

Subissons « l’attente ». Attendre pour attendre. »

Le lecteur de témoignages sur la Shoah a l’impression de retrouver ici le style pantelant de Charlotte Delbo qui dans son livre bouleversant Aucun de nous ne reviendra (Éditions de Minuit, 1970, p.37), évoquait déjà aussi « l’appel » à Auschwitz :

« On attend.

Depuis des jours, le jour suivant.

Depuis la veille le lendemain.

Depuis le milieu de la nuit, aujourd’hui.

On attend.

(…) On n’attend pas la mort. On s’y attend ».

Ainsi, les témoins qui écrivent leur récit seuls ou avec l’aide d’un ami, y ajoutent plus ou moins la dimension littéraire : sous la plume d’Isabelle Ernot, comme dans l’écriture de Delbo, par sa forme, ses blancs, sa syntaxe, le texte suggère peut-être plus fortement que le flux de paroles explicatives et didactiques du témoin oral, son vécu indicible de l’horreur de la Shoah.

La seconde partie du témoignage d’Esther Senot rédigé par Isabelle Ernot s’intitule « FRAGMENTS » et s’ouvre (p. 83) par une citation de l’écrivain israélien Aharon Appelfeld qui fait la critique des témoignages et des Mémoires qui adoptent le froid regard historien pour rapporter les faits de l’extérieur « en cachant la vérité intérieure insoutenable ». Selon lui, seul l’Art, et la littérature en particulier peut approcher, en faisant de la réalité fiction, ce qu’ont vécu, au plus profond, les rescapés. Lui-même a tiré plus de vingt romans admirables de son expérience d’enfant et d’adolescent juif pris dans la guerre et la « solution finale » en Roumanie et en Ukraine.

Les historiens s’appliquent à établir les faits à chercher les motivations des crimes nazis. Comment ce regard scientifique d’historien peut-il éclairer et enrichir la mémoire fragmentée et traumatique d’un survivant ?

Isabelle Ernot tente avec habileté de relever ce pari ambitieux et nécessaire, à l’heure où les négationnistes sévissent sur les réseaux sociaux. Elle met en valeur ses recherches approfondies sur la famille d’Esther Senot et sur le passage Ronce grâce à deux procédés littéraires : la polyphonie des locuteurs et le registre épistolaire.

En 2017, Isabelle Ernot avait déjà aidé un autre témoin, Raphaël Esrail à rédiger son témoignage intitulé L’espérance d’un baiser (Robert Laffont). Dans le quatrième chapitre Auschwitz et Birkenau, la polyphonie était déjà présente : la narration, par Raphaël, de ce qui lui arrive alterne avec le récit, à la première personne du singulier, de Liliane, la jeune fille qu’il aime et qui est déportée aussi là-bas, sans qu’il puisse la revoir avant la fin de la guerre. Ce procédé souligne la beauté de cet « amour de loin » et l’horreur des épreuves que doit affronter le couple pour survivre.

Dans La petite fille du passage ronce, le procédé des voix plurielles est démultiplié. On a déjà vu, dans le chapitre final, la manière dont Isabelle Ernot s’adresse directement à Esther Senot comme dans une lettre, pour faire le bilan de leur travail commun de reconstruction du témoignage.

Mais dans la deuxième partie « FRAGMENTS », tout est polyphonie. Esther écrit à sa sœur Fanny, morte à Auschwitz et dont elle est la porte-parole. Elle écrit ensuite longuement une lettre à sa mère assassinée, en revenant sur les leitmotive, événements marquants de son histoire et le souvenir de tous les membres de sa famille décimée. Les extraits de vraies lettres et de photos familiales, de témoignages enregistrés de proches, s’entremêlent à ces purs moments de lyrisme que sont ces lettres fictives aux disparus, aux invisibles dont nous sommes, nous encore vivants, les héritiers inconsolables. Entre ces « fragments », un interlocuteur, double de l’historienne, intervient, posant de fausses questions car il apporte chaque fois une réponse, une nouvelle pierre, à la tentative de reconstruction biographique. Ainsi, lorsque « l’interlocuteur » demande : « Sont-ils tous là, les membres de la famille de ta mère ? » (p.94) et sur la même page figure l’arbre généalogique de cette fratrie.

Peu à peu, les « fragments » s’étoffent grâce aux recherches historiques, généalogiques, cadastrales et cinématographiques. Le passage sans doute le plus émouvant se trouve à la fin de la lettre à la mère : « Te souviens-tu de ces gens ? Dans notre passage Ronce, 27 familles ont été concernées, 68 personnes ont été assassinées… » : (p.124). Suit, sur une dizaine de pages, l’énumération complète des habitants du passage Ronce, avec leur nom, leur prénom, âge et lieu de naissance, la date de leur déportation et le numéro de convoi. Ceci n’est pas une simple liste, comme sur les murs des disparus, mais dans le contexte du livre, c’est le souvenir vrai de toutes ces personnes assassinées, personnes au sens que donne à ce mot Aharon Appelfeld, toujours dans son ouvrage L’héritage nu, (p. 51) : « Une personne n’est pas un simple corpuscule en mouvement, pris dans des processus historiques violents. Une personne est un microcosme qui non seulement cherche éperdument sa place légitime dans le monde, mais aussi sa propre réhabilitation. »

Dans ce livre écrit à deux, Isabelle Ernot a réussi, à partir des souvenirs, des archives et même des oublis d’Esther Senot, qu’elle essaie de combler par de savantes recherches, à construire un véritable « édifice mémoriel » qui renouvelle profondément l’écriture de témoignage.

Ginette Mabille, professeure de lettres retraitée, Après-Auschwitz, n°357-358, Janvier – Mars / Avril – Juin 2021