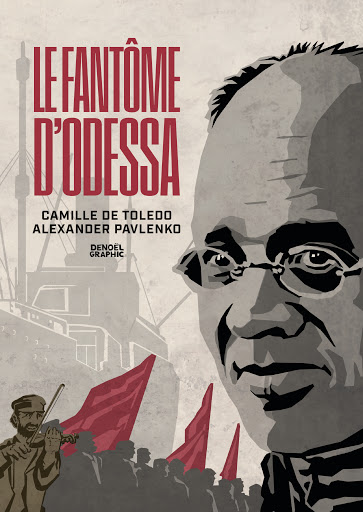

Le fantôme d’Odessa

D’un roman graphique à l’autre, Camille De Toledo et Alexander Pavlenko suivent la thématique de la disparition. Le premier album, Herzl une histoire européenne, consacré au fondateur du sionisme disait aussi, à travers la figure imaginaire d’Ilya Brodski, la fin du yiddishland. Le deuxième, Le fantôme d’Odessa met en scène la fin violente d’une utopie appelée Révolution, incarnée par l’écrivain Isaac Babel. Non que Babel ait été le parfait représentant d’une révolution qui, selon une formule reprise par Danilo Kis, a été « la truie qui dévore ses petits ». Babel est d’abord l’enfant d’Odessa, avant d’en devenir le fantôme. Et la ville des bords de Mer Noire est une petite exception dans le monde russe puis soviétique : la vie juive y était plus riche, plus joyeuse qu’ailleurs dans l’Empire. L’écrivain avait traduit du yiddish l’œuvre de Sholem Aleikhem et son recueil le plus connu, les Récits d’Odessa, met en scène Bénia Krik, un bandit à la Robin des bois qui règne sur la Moldavanka, quartier juif de la ville. Babel est aussi un formidable correspondant de guerre qui, dans Cavalerie rouge, décrit sans pathos ni élans lyriques les combats entre Russes blancs et bolcheviks, de ces derniers contre les Polonais. On songe à ce qu’il aurait raconté de la Seconde Guerre mondiale si, à l’instar de Vassili Grossman, il avait pu être sur le front contre les nazis. Babel est mort assassiné à la Boutyrka, sinistre prison moscovite, en janvier 1940. Ainsi commence Le fantôme d’Odessa.

Le roman graphique est construit en trois temps : 1995, les années 1913 à 1921 et l’année 40. Tout commence par une photo sur laquelle on voit Babel et Nathalie, sa première fille à Paris en 1933. L’enfant vit dans la capitale française avec sa mère. Son père habite et travaille en URSS, déjà soumise à la terreur et aux purges sanglantes. Camille de Toledo fait signe aux lecteurs. Cet album n’est pas une évocation nostalgique : il s’adresse aux générations qui viennent, il transmet.

Ce n’est pas non plus une pure fiction. Dans la première partie du récit, Nathalie, désormais une vieille dame vivant aux États-Unis apprend qu’on a retrouvé une lettre de son père, dans un mur de la prison. Un émissaire la lui apportera. Cette lettre n’existe pas vraiment. Camille de Toledo l’a imaginée et rédigée mais rien de ce qu’on lit n’est invraisemblable. Sophie Benech, traductrice de Babel pour ses œuvres complètes aux éditions du Bruit du temps a été la conseillère des deux auteurs. A la fin de l’album, elle converse avec eux, précise ce que l’on sait de la mort de Babel, de ce qu’il a laissé et qu’on n’a jamais retrouvé, de ce que fut Odessa aussi. Réalité et fiction se mêlent, pour le meilleur. Cette lettre finale que Babel est censé écrire le temps de sa détention offre parmi les plus belles pages de cet album.

Le temps de la détention, on le lit en noir et blanc, dans un dessin inspiré par l’œuvre de Frans Masereel, de ses gravures sur bois qui racontent la guerre de 14, la misère. Mon livre d’heures, roman en gravures paru en 1919 a été préfacé par Romain Rolland, l’une des consciences de cette Europe également incarnée par Freud, Zweig ou Thomas Mann. Alexander Pavlenko rend la violence de ce que subit Babel par des gros plans sur les visages des tortionnaires et de la victime, des plongées sur celui qui reçoit les coups, contreplongées sur qui frappe, des champs-contrechamps donnant de la vitesse aux pages que l’on tourne. Cette esthétique rappelle aussi le cinéma soviétique, celui d’Eisenstein en particulier.

Nul hasard à cela. Le grand metteur en scène, ami de Babel, lui avait commandé un scénario tiré des Récits d’Odessa. Il voulait filmer cette histoire picaresque, pleine de verve et éclairée par le soleil de la ville du bord de la Mer Noire. Le scénario existe mais Eisenstein n’a pas eu le temps de tourner, laissant un tâcheron le faire. Oublions ce film dont la fin, pur moment de propagande ne correspond en rien à ce que souhaitait Babel : « Les écrivains ne sont pas là pour dire ce qui est juste, ils sont là pour raconter » disait-il. Or Benia Krik s’engageait dans les rangs bolcheviks et luttait pour la Révolution. De Toledo et Pavlenko reprennent ce schéma mais ne conservent pas la chute teintée d’idéologie. Krik meurt sous les balles des bolcheviks, exactement comme le voulait l’époque sans pitié, comme l’aurait sans doute écrit Babel.

La violence fascinait Babel. Non qu’il fût lui-même un homme brutal, bien au contraire. C’est une des constantes de son écriture, depuis Histoire de mon pigeonnier jusqu’à Cavalerie rouge. Dans ce Fantôme d’Odessa, les aventures de Bénia Krik mettent également en lumière cette violence de la bande de voyous, celle des pogroms, celle des soldats rouges enfin, dans la guerre civile. La deuxième partie de l’album la montre.

Babel aurait pu trouver refuge en France. Il parlait parfaitement la langue, lisait Maupassant dans le texte (c’était son écrivain de chevet et modèle), avait pour ami André Malraux, n’aurait eu aucune difficulté à trouver sa place à Paris. Il a choisi de rentrer en URSS : « J’ai besoin de la brutalité, de la bêtise. Sans elles, il me manque des dents pour mâcher ». Il a rencontré la brutalité, la bêtise et la mort.

A partir de juin 1936, à la mort de Gorki, il sait que son sort est scellé. Il continue d’écrire, il défend, à ses risques et périls, les compagnons menacés. Il est moins « naïf » que Mandelstam, mais ce qu’il a déjà écrit, comme les récits « Gapa Goujva » et « Kolyvouchka », deux récits relatant la collectivisation forcée et le sort des koulaks suffit à le mettre en danger. Nul ne sait ce qu’il a laissé par ailleurs. Selon Sophie Benech, les archives des écrivains sont quelque part, occupent des rayonnages ; on aura du mal à les retrouver, s’ils ne sont pas tous tombés en poussière.

La troisième partie du livre s’arrête à ce mois de janvier 40 lors duquel Babel doit signer ses aveux. Le noir et blanc des sous-sols de la Loubianka ou de la Boutyrka revient, les coups, les humiliations, et au centre des planches, Babel, dont les mots s’adressent à sa petite parisienne, à Nathalie, avant la balle finale dans la tête. C’est terminé, jusqu’à ce que Nathalie reçoive un appel de Moscou en 1995.

La lettre qui conclut le livre rend l’esprit de l’écrivain. Camille de Toledo se réfère au petit-fils de Babel qui, aux États-Unis, enseigne la méthode Stanislavski. Ressentir, s’imprégner, rendre l’âme d’un homme, tout cela permet d’atteindre la parole juste. Le lecteur s’arrête à des phrases, les lit et les entend aujourd’hui comme l’écrivain russe les aurait écrites en 1940 : « dans les dernières années, la Russie s’est figée ; elle est devenue grise. Et moi, avec le gris, je suis désemparé. Il me manque le soleil et la vie vivante ».

Et puis il y a notre présent, celui des enfants qui liront ce livre, et qui vivent en ce siècle pas franchement lumineux. Si Babel est le fantôme d’Odessa, il faut aussi compter avec les spectres des victimes du communisme. Comme l’explique Alexander Pavlenko dans des entretiens, le pouvoir actuel ne remet rien en question et empêche plutôt des associations comme Mémorial de célébrer les victimes. Le crime n’a donné lieu à aucun procès, n’a jamais fait l’objet d’une réflexion. Staline reste une figure admirée, considéré comme le vainqueur de la guerre et celui qui a incarné l’éternel Russie, un peu comme Alexandre Nevski dans le film d’Eisenstein.

Il y a plus difficile encore, pour ceux qui veulent témoigner, se rappeler : une zone grise existe, qui rassemble les « liquidateurs » eux-mêmes liquidés lors des purges successives. Sont-ils bourreaux ? Victimes ? La réponse n’est pas univoque.

Herzl – Babel : deux destins dans le XXème siècle, ce siècle de fer selon la formule de Mandestam. Camille de Toledo et Alexander Pavlenko les ont réunis et on passera d’un album l’autre pour mesurer tout ce qui nous manque.

Norbert Czarny, Après-Auschwitz, n°357-358, Janvier – Mars / Avril – Juin 2021