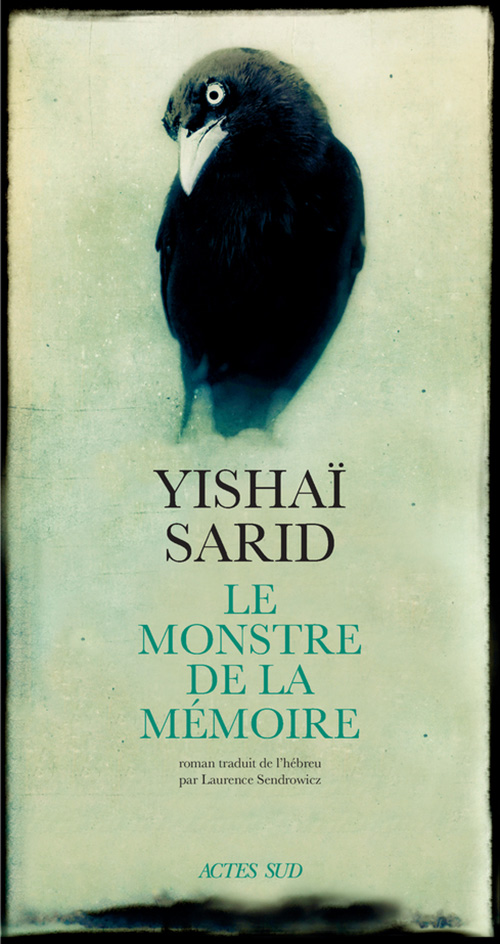

Le monstre de la mémoire

Monstre: issu du verbe montrer

En ce mois de janvier, à Jérusalem comme à Auschwitz, on se rappelle la Shoah. On est censé honorer les morts, et les rescapés, les survivants. J’insiste sur le participe censé ; il semble en effet que d’autres événements interfèrent, d’autres préoccupations moins honnêtes aussi.

Et pourtant, jamais la question de la transmission aux générations qui viennent n’a été aussi cruciale, difficile, voire risquée. Des historiens, des penseurs et des artistes la traitent, chacun à leur façon. Saluons ici le roman d’ Yishaï Sarid, Le monstre de la mémoire.

L’auteur est israélien, avocat, écrivain, auteur de deux romans policiers, et d’une dystopie intitulée Le troisième Temple. Il imagine un Moyen Orient dans lequel ce Temple rêvé par quelques extrémistes religieux, chrétiens ou juifs a été bâti. Dans Le monstre de la mémoire, il est dans le présent et toujours dans la fiction, mais pour que tout soit bien clair, et que l’on ne se méprenne sur rien de ce qui est écrit, précisons que le narrateur est devenu spécialiste de la Shoah alors qu’il voulait travailler comme historien sur des époques et des lieux plus lointains. Il écrit au directeur de Yad Vashem puisque le métier de ce narrateur consiste à guider des groupes de lycéens dans des « voyages de la mémoire ». Si je parle de fiction, c’est que ces voyages sont indiqués comme rendus obligatoires par l’Etat. Ce point de départ, comme d’autres événements qui se produisent dans le roman provoquent chez le narrateur un trouble profond. Monstre vient de monstrare, montrer en latin. Et ce que l’on montre est difforme, horrible, excessif. Le monstre de la mémoire nous confronte à cet excès, c’est parfois (une fois en particulier) sa limite, mais sa force mérite qu’on le lise, et qu’on en débatte. Après tout, c’est la vertu essentielle de ce genre : on suspend le jugement mais surtout pas les efforts pour connaître, comprendre, pour discuter.

Le narrateur qui fait le récit de son expérience au directeur de Yad Vashem est donc devenu un spécialiste des méthodes d’extermination et le roman est riche d’une part documentaire solide et très claire. Le directeur lui a confié l’accompagnement des groupes de lycéens israéliens. Dans la réalité, on le sait (ou il faut le répéter) ces voyages sont préparés pendant une année, avec des élèves volontaires dont les familles payent une partie du voyage. Nous n’épiloguerons pas sur ce choix, sinon pour dire qu’il exclut sans doute ceux qui, au nord ou dans le sud du pays, n’ont pas les moyens financiers pour partir, et à qui ce voyage pourrait apporter beaucoup.

Dans le roman ces voyages imposés provoquent des réactions parfois déplaisantes, mais pas très surprenantes : l’équipe pédagogique craint les dérives nocturnes, dans les hôtels polonais. La fatigue liée au long voyage, au froid, aux nombreux déplacements a ses effets. Et puis plus simplement, une fois les visites faites, dans des lieux tourmentés, on rallume le téléphone mobile, on échange sur les réseaux sociaux, on se divertit. Cela peut se comprendre, venant d’adolescents. On préfèrerait qu’il en soit autrement.

Certains élèves tiennent des propos racistes et c’est plus embarrassant. Ils assimilent les victimes du génocide à leurs voisins arabes : les Juifs ashkénazes n’ont pas su défendre les leurs : « Enveloppés du drapeau national, des kippas sur la tête, nos jeunes déambulaient entre les baraquements et s’emplissaient de haine, non pas envers leurs bourreaux, mais envers les victimes. » On peut en être troublé, choqué. Or quand on se rappelle l’accueil des rescapés dans la Palestine de 1946-47, on n’est pas vraiment surpris. Ceux qui avaient passé le conflit mondial au Proche-Orient supportaient mal ces survivants qui n’avaient pas su se défendre. Dans le roman, cela prend des proportions plus importantes puisque les Allemands sont oubliés et que ceux que l’on dénonce ou hait, ce sont les Polonais dont l’anti-sémitisme était avéré mais qui compte aussi le plus grand nombre de Justes parmi les Nations. Le narrateur pousse à l’extrême le paradoxe. Il évoque « l’admiration secrète qu’éveille le meurtre perpétré avec une telle détermination, avec un brio conjugué à l’audace exigée pour mener à bien ces actes – si précisément défini – de cruauté ultime après quoi il n’y a que le silence. » Cela gêne, mais se le cacher nous empêche de comprendre pourquoi, après la Shoah, d’autres assassins ont commis des génocides, et pourquoi des penseurs les ont admirés ou ont minoré leur crime1. Cela nous empêche de comprendre pourquoi le poison antisémite redevient si actif, si virulent, aux Etats-Unis, en Allemagne ou en France.

Le narrateur perd pied. Les quelques rescapés qui accompagnaient le voyage se font plus rares, et surtout moins fiables. L’horreur passée reste trop vivace en eux, et seule l’émotion subsiste, qui les empêche d’expliquer aux jeunes qu’ils accompagnent.

Le narrateur, lui, possède un savoir solide, impressionne par ses qualités de guide même s’il y manque souvent l’empathie, l’émotion ; mais ce qu’il vit le dépasse, d’une certaine façon. On lui retire la conduite des lycéens. Il amène des groupes de jeunes soldats, les interroge sur ce qu’ils auraient fait, face à des ordres comme ceux qu’on donnait aux soldats allemands. Moment de grand malaise. Il change de mission et s’occupe des VIP. Un ministre des Transports se rend à Treblinka avec son conseiller en communication. Il se fait prendre en photo, supporte mal le froid : « ce qui compte c’est la symbolique ». Il rentre dans sa limousine et prend l’avion de retour.

On confie au guide la responsabilité d’un vaste projet, la célébration du 75ème anniversaire de la conférence de Wannsee. C’est l’épisode grotesque du roman : une démonstration de force de l’armée israélienne sur un site d’extermination. Du Modiano de La place de l’Etoile à La danse de Gengis Kohn de Romain Gary en passant par Philip Roth, l’une des constantes de l’humour juif est de pousser au noir extrême, au comble. Yishaï Sarid se permet cette démesure, comme dans un épisode atroce évoquant la conception d’un jeu vidéo sur Auschwitz.

N’ayant plus de groupes à Yad Vashem, il travaille pour le privé : il participe à des « circuits Shoah pour touristes lambda » et guide des ignares en Pologne. Ce n’est hélas pas invraisemblable. Tandis qu’il leur explique comment s’est déroulée la Shoah par balle, l’une des voyageuses note la présence d’un Ikéa, non loin de leur route.

La dernière partie du roman est presque une hallucination : un cinéaste allemand engage le narrateur comme guide, le filme, jusqu’au moment de l’explosion, dont nous ne dirons rien.

Le monstre de la mémoire, c’est aussi une histoire que le narrateur tente de raconter à son fils Ido, qu’il voit peu, et qui se fait harceler en classe. Il veut lui apprendre la force, indispensable si l’on veut survivre. C’est la question des valeurs que nous voulons transmettre. Ce qui reste de cet événement incroyable est sa part monstrueuse, dont le roman se fait et se défait, et qui nous laisse, lecteur, pantelant.

Norbert Czarny, Après Auschwitz, n°353-354, Janvier – Mars/Avril – Juin 2020