Les cendres de la mémoire

Test publication 1

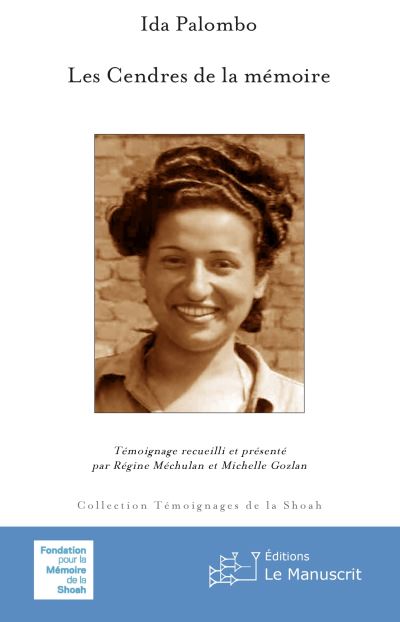

« Je m’appelle Ida, un prénom peu courant, d’origine italienne ou polonaise. J’étais la fille chérie de mon père […] j’étais donc « la hija regalada», l’enfant gâtée, l’aînée d’une famille de cinq garçons »1.

C’est par une évocation du bonheur qu’Ida Palombo commençait ses témoignages. Née à Marseille en 1924, elle nous a quittés en 2013. Présidente de l’AFMA-Marseille de 1987 jusqu’à sa disparition, elle a particulièrement œuvré pour la mémoire de la Shoah. Grand témoin en milieu scolaire, c’est à partir de ses interventions orales que Régine Méchulan et Michelle Gozlan ont œuvré pour proposer ce texte qui vient enrichir la collection « Témoignages de la Shoah ».

Au cœur de ce vécu familial heureux et insouciant, il y a la figure de Salomon Haïm, un père adoré et admiré. A travers lui, on perçoit le processus d’intégration de la famille installée à Marseille. Né à Salonique en 1893, Salomon épouse Daisy, elle-même originaire de cette ville – sous domination ottomane jusqu’en 1912. Salomon, qui arrive en France également en 1912, est naturalisé en 1924, année de la naissance d’Ida. Son activité commerciale se déploie ainsi sur une autre berge de la Méditerranée que celle qui l’a vu naître.

La grande Rafle organisée à Marseille les 22-23 janvier 1943 dans le quartier du Vieux-Port fracasse le cours de leur vie. Salomon est arrêté et emprisonné à la prison des Baumettes puis transféré au camp de Royallieu-Compiègne avant celui de Drancy d’où il est déporté vers le centre d’assassinat de Sobibor, le 23 mars par le convoi 52 dit « des Marseillais » (750 sur 994 Juifs déportés par ce convoi, qui ne compte aucun survivant2).

Plus d’un an après, Ida et 8 membres de la famille sont arrêtés à leur tour, le 9 mai 1944, au village des Camoins, tout proche de Marseille, par des miliciens français, sans doute à la suite d’une dénonciation : sa mère, deux de ses frères, Henri et Elie, sa tante Siniora Houlli et la belle-fille de cette dernière, Estelle Houlli née Palombo. Dix jours plus tard, le 19 mai, ils sont à Drancy et dès le lendemain, déportés à Auschwitz par le convoi 74. Seules Ida et Estelle entrent au camp. Ida a survécu ainsi que Sarah Palombo (sœur d’Estelle, déportée en avril 1944, par le convoi 71).

Un point sur…. La Déportation et Shoah dans la région de Marseille

Les arrestations à Marseille et dans la région s’étendent de l’été 1942 à l’été 1944. À la suite des accords avec l’occupant (du 2 juillet 1942, Bousquet, Laval et la Gestapo), les premières arrestations concernent des Juifs étrangers, la France s’étant engagée à livrer 10 000 d’entre eux. Dès le début du mois d’août 1942, des familles entières sont arrêtées ainsi que des travailleurs affectés jusque-là aux travaux agricoles et forestiers dans la région, et des ressortissants du Grand Reich3. Les transferts vers Drancy concernent un peu plus de 1200 personnes4. Cinq mois plus tard, en janvier 1943, est organisée la grande Rafle qui cible plusieurs quartiers mais particulièrement celui du Vieux-Port. Après celle-ci, durant 1943 et jusqu’au 24 juillet 1944, les Juifs de Marseille vivent sous une menace constante, « à tous moments, […] courent le risque d’être arrêtés, internés et déportés. […] c’est le temps des rafles plus insidieuses et des arrestations individuelles, c’est le temps des dénonciations ».

La Rafle de Marseille, fin janvier 1943

L’opération organisée entre les 22 et 24 janvier 1943, conjointement par les autorités allemandes et françaises, intervient deux mois et demi après l’invasion allemande de la zone libre (11 novembre 1942), en réaction au débarquement allié en Afrique du Nord (8 novembre). Dès le 12 novembre, les troupes allemandes occupaient Marseille. En janvier 1943, l’opération est double, comme en atteste le communiqué du 24 janvier 1943 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, publié à l’issue des opérations:

« Pour des raisons d’ordre militaire et afin de garantir la sécurité de la population, les autorités militaires allemandes ont notifié à l’administration française l’ordre de procéder immédiatement à l’évacuation du quartier nord du Vieux-Port. Pour des motifs de sécurité intérieure, l’administration française avait, de son côté, décidé d’effectuer une vaste opération de police afin de débarrasser Marseille de certains éléments dont l’activité faisait peser de grands risques sur la population. »

Prenant prétexte d’attentats contre des soldats allemands, l’opération vise à détruire le quartier du Vieux-Port, jugé dangereux, identifié comme un repère de criminels et de résistants, par les autorités d’Occupation. C’est au sein de cette opération qu’est organisée la Rafle qui touche les Juifs de la région. Elle intervient ainsi dans le cadre d’un événement répressif plus large.

Du côté allemand, l’opération est placée sous la direction de Carl Oberg et du côté français, sous l’autorité de René Bousquet, secrétaire général de la police du régime de Vichy. Les Français qui ont négocié leur participation à cette opération d’envergure et qui souhaitent se charger des arrestations, amènent sur place un fort contingent de policiers, 12 000 hommes – en comparaison, 4000 avaient été mobilisés pour la Rafle du Vel d’hiv.

6000 personnes sont arrêtées – les autorités allemandes avaient prévu l’arrestation de 8000. Dans les jours qui suivent, 3 977 personnes sont relâchées tandis que 1 642 sont déportées dont 782 Juifs. Le premier transfert est organisé vers le camp de Compiègne-Royallieu. Les Juifs sont envoyés ensuite au camp de Drancy puis déportés vers les centres d’assassinat nazis créés sur le territoire polonais – ce fut le chemin subi par le père d’Ida Palombo. Les non Juifs sont déportés vers des camps du Reich, notamment Sachsenhausen.

La Rafle fut suivie à partir de février 1943 de la destruction par dynamitage du quartier du Vieux-Port. Les habitants, près de 20 000 personnes, en furent expulsés. La reconstruction du quartier demanda plusieurs années, elle se poursuivait encore dans les années 1950.

Témoignage de Lucien et Pierre Vidal-Naquet

Extrait de la préface à l’ouvrage Marseille, Vichy et les Juifs publié par la section de Marseille de l’Amicale des Déportés d’Auschwitz et des camps de Haute Silésie pour le 50e anniversaire de la Rafle et des déportations de janvier 1943 (publication sous la direction de Christian Oppetit). Pierre Vidal-Naquet se présente ici comme « témoin-historien ». Né en 1930 à Paris, sa famille se réfugie à Marseille en juillet 1940. Il est scolarisé au lycée Périer. En janvier 1943, il a 13 ans et n’est pas présent dans la ville au moment de la Rafle, ses parents ayant choisi, après l’invasion de la zone libre en novembre 1942, de placer leurs trois enfants à Megève dans un home d’enfants. En revanche, son père, Lucien, avocat, a été un témoin visuel de la Rafle. Lui-même et son épouse Marguerite ont été arrêtés l’année suivante, à la même époque qu’Ida Palombo, au printemps 1944, le 15 mai. Transférés à Drancy, ils ont été déportés à Auschwitz par le convoi 75, du 30 mai 1944. Ils ne sont pas revenus.

Témoignage de Lucien Vidal-Naquet cité par son fils Pierre:

« Après l’invasion de la zone libre en novembre 1942, mon frère, ma sœur et moi, fumes placés par nos parents dans un home d’enfants à Megève, où nous sommes restés pendant cinq mois. C’est à dire que je n’étais pas à Marseille au moment de la destruction du quartier du Vieux-Port en janvier 1943. J’en recueillis de nombreux témoignages à mon retour, et voici, du reste, ce que mon père, Lucien Vidal-Naquet, avocat à la Cour de Paris, rayé du barreau, en vertu du statut des Juifs de Vichy, écrivit dans son Journal à la date du 25 janvier 1943 :

« Nous venons de vivre plusieurs jours – et plusieurs nuits – dont nous sortons moulus comme d’une grave maladie, sans pouvoir encore nous proclamer guéris… Plusieurs journées où la police, française, hélas, obéissant aux ordres de Berlin, a procédé à des perquisitions massives, à des arrestations destinées à procurer au Moloch nazi le contingent de chair humaine dont il avait fixé le montant : des ouvriers, des femmes, des enfants ont été arrêtés sans discernement et précipités dans des wagons plombés, expédiés à destination des travaux forcés de Pologne et de Russie. C’est le cas d’une dame de plus de 50 ans que je connais, et qui, bien entendu, était parfaitement en règle. C’est le cas d’un jeune Français de 16 ans, arrêté alors qu’il venait de conduire un parent à la gare : ce lycéen a été arrêté porteur de ses livres de classe, par des gardes mobiles français, et, depuis, n’a pas reparu chez lui. Nous avons pu nous demander si nous ne serions pas arrêtés les uns et les autres […] Quelle affreuse tristesse. Et quelle impression tragique de cette ville, dont certains quartiers ont été vidés de tous leurs habitants, où tout le monde parle à voix basse, dans la crainte de la catastrophe imminente. Je n’ai jamais compris comme aujourd’hui ce que peut contenir de tragique ce simple mot de terreur. »

Isabelle Ernot, Après Auschwitz, n°353-354, Janvier – Mars/Avril – Juin 2020