Les génocides, La documentation photographique

Débuter des recherches sur les génocides, assumer la tâche de les enseigner, imaginer de les montrer au travers d’expositions, de documentaires, exigent d’inscrire ces actes de savoir dans une compréhension élargie des faits génocidaires. «Penser avec les génocides»,

P.13

Ce dossier publié par la Documentation photo- graphique – aux éditions du CNRS – s’adresse tout particulièrement aux enseignants invités à prendre en considération de nouvelles exigences quant à cette thématique, particulièrement complexe. Son auteur, Vincent Duclert, Inspecteur général d’Histoire Géographie, historien et chercheur, est un spécialiste du sujet. Entre 2015 et 2017, il a présidé la Mission d’étude en France sur la recherche et l’enseignement des génocides et des crimes de masse, qui a rendu son rapport en décembre 2018 aux deux ministres, de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Jean-Michel Blanquer et Frédérique Vidal. Fruit de deux années de travail, le rapport présente les travaux menés par cette mission pluridisciplinaire composée de 65 chercheurs et enseignants, spécialistes de ces questions. Depuis le printemps dernier, Vincent Duclert s’est vu confier la direction d’une commission d’étude sur le rôle de la France dans le contexte du génocide des Tutsi, au Rwanda.

Le dossier propose des mises au point notionnelles, factuelles et thématiques. L’ouvrage s’ouvre ainsi sur un historique du concept de « génocide », qui conduit à définir les autres violences de masse de la période contemporaine. Néanmoins, note l’auteur, entre ces violences extrêmes, orchestrées, « la frontière […] peut finir par s’estomper » (p.4).

Forgé par le juriste Raphaël Lemkin, le concept n’est pas retenu comme fondement juridique lors du procès de Nuremberg, en 1945, on lui préfère alors celui de « crime contre l’humanité ». Néanmoins, celui de « génocide » s’impose peu après, et le 9 décembre 1948 est signée la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

Confrontant ce concept aux violences de masse qui ont ponctué la seconde moitié du 20e siècle, particulièrement le génocide des Tutsi, la question est évidemment posée de la faiblesse de cette catégorie juridique quant à sa mission de « prévention ». Dans ce cadre, se trouve aussi formulé le problème de la cécité et passivité des puissances occidentales et des institutions internationales, alors même qu’elles disposaient du savoir. Une réalité qui s’est renouvelée entre les génocides arménien, puis juif, puis tutsi, tout au long du siècle donc.

Vincent Duclert évoque là une « énigme » à laquelle fait écho une autre, celle de « l’entreprise génocidaire elle-même » (p.12) qui conduit à formuler la question des racines et des origines de tels événements, à la fois en termes historique et anthropologique. C’est sans doute là aussi que se noue le défi de l’enseignement. Car il faut tenter de faire comprendre ces « projets » de destruction humaine, conçus et préparés, menés sur plusieurs plans, par une société civilisée. Il s’agit bien alors de « penser avec les génocides », « penser le monde avec ce que nous apprennent les génocides comme réalité historique et comme question philosophique », ce qui conduit à une « recherche en actes ».

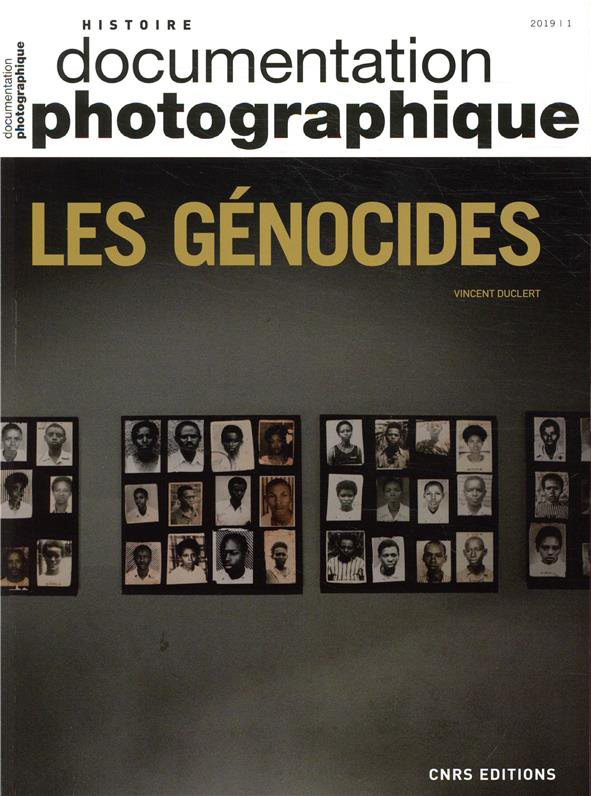

Le cœur de l’ouvrage est constitué par l’évocation des quatre génocides reconnus, intervenus depuis la fin du 19e siècle, ceux des Herero et Nama, des Arméniens, des Juifs et des Tutsi. Des synthèses mobilisent les connaissances essentielles sur le déroulement de ces quatre entreprises d’assassinat qui ont concerné l’Afrique, l’Europe et l’Asie mineure, tandis que sont proposés en vis-à-vis des documents historiques exploitables avec les élèves.

Dans le cadre du chapitre « Héritage », l’auteur a choisi de joindre à l’évocation des génocides, celles des principaux crimes de masse de la période contemporaine. Il ouvre cette perspective en la plaçant dans un temps long, car une « représentation favorable d’une Europe civilisée relève aussi du mythe » (p.42). Ainsi balaie-t-il un spectre de violences extrêmes dont certaines proches de la qualification de « génocide » : depuis celles qui apparaissent « annonciatrices », tels les pogroms à l’encontre des Juifs ou Arméniens ; les crimes des régimes fascistes dans la période de l’Entre-deux guerres : les massacres italiens en Éthiopie, les massacres coloniaux plus généralement ; ceux perpétrés dans le cadre de la guerre d’Espagne ; la famine organisée par le pouvoir soviétique en Ukraine à l’origine de la mort de 7 millions de personnes, (Holodomor), « extermination par la faim » validant les critères d’un génocide (p.48) ; jusqu’aux dernières violences extrêmes qui ont eu lieu sur le continent européen, dans le contexte de la guerre civile dans l’ex-Yougoslavie ou encore en Asie, celles commise par les Khmers rouges.

L’ouvrage développe un focus sur la problématique des « mécanismes » des crimes de génocide, ceux récurrents, identifiés par la recherche. Ainsi l’assignation de groupes et les processus de racialisation -produit de la haine, ils l’alimentent en retour-, la question des bourreaux dont le noyau initial est identifié au sein d’élites -sociales, politiques, intellectuelles, scientifiques- qui trouvent des relais dans d’autres couches sociales pour l’exécution ; il faut aussi, conseille l’auteur, prendre en considération des contextes élargis, dans le long ou le court terme, et porter attention notamment à d’anciennes entreprises de persécution ainsi qu’à la présence de la guerre qui favorise les entreprises de destruction.

Le chapitre « savoirs et engagements » clôt l’ouvrage. L’association des deux termes fait retrouver le socle d’une humanité qui résiste et entend défendre les valeurs. On y retrouve les survivants, « le fait même de survivre est déjà un acte de résistance » (p.52), la solidarité engagée à travers le personnage du « Juste ». Enfin, Vincent Duclert s’attache à définir la stature du témoignage au sein de cette histoire, ce discours qui n’aurait pas dû être dans la logique de l’assassinat de masse et qui constitue un « engagement », un combat en soi, combat qui a dû être relayé par les intellectuels contre le négationnisme. Ce que nous apporte l’étude des génocides est là aussi : le combat est mené contre les assassins d’hier mais aussi contre la possible figure de l’assassin d’aujourd’hui, de demain.

« Si l’étude des génocides et des crimes de masse entraîne vers les rives de l’abomination, aux confins de l’inhumanité la plus effrayante, si l’anéantissement se poursuit en toute impunité et que prospère le négationnisme, tout du moins se révèlent des engagements de grande intelligence qui sont un hommage aux millions de disparus, avec leurs vies massacrées et leurs rêves détruits. Des vivants pensent à eux et ils revivent. La recherche et l’enseignement se doivent d’être au plus près de cette sensibilité qui témoigne d’une même exigence de vérité et de justice. C’est la vertu que l’on reconnait aux sociétés démocratiques. » (p.16)

La Documentation photographique propose là un dossier dont la valeur, outre les apports factuels et l’intérêt de leur rapprochement, repose particulièrement dans les matériaux proposés à la réflexion de l’enseignant.

Isabelle Ernot, Après-Auschwitz, n°350, Été 2019