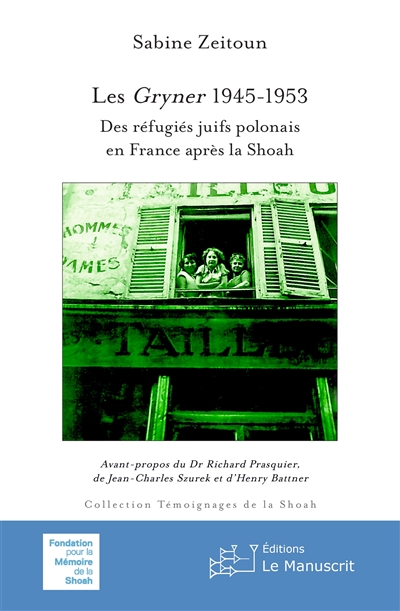

Les Gryner, 1945-1953

“L’infime dans mon

cœur Explose

comme un monde”

Dominique Zinenberg,

Fissures d’été

Éditions du CYGNE, Paris, 2014, (p. 31)

Cette épigraphe, en forme de haïku, mais qui est aussi un bel alexandrin, je l’emprunte au premier recueil de poèmes de ma petite-cousine, Dominique Zinenberg, car elle exprime bien mon ressenti à la lecture de l’ouvrage passionnant qu’a tiré l’historienne Sabine Zeitoun des témoignages, qu’elle a collectés en 2016-2017, et des longues recherches d’archives qu’elle a menées pour les recouper et les remettre dans leur contexte historique et sociologique.

Il faut signaler l’importante contribution de l’UDA a ce projet qui a mis gracieusement à disposition ses moyens techniques (notamment pour le filmage des témoins)

Dans ce projet, je dois dire que je suis à la fois juge et partie puisque, répondant à l’appel du Farband, j’ai moi-même témoigné le 19 janvier 2017 auprès de Sabine Zeitoun, assistée par David Liardou, technicien vidéo de l’UDA.

Mes parents, réfugiés polonais arrivés en France début 1947, faisaient partie des “Gryner”. Soixante-dix ans après, ils ne sont plus là pour témoigner, alors j’ai pris le relais pour honorer leur mémoire et les faire entrer dans l’histoire de leur pays d’accueil. Je pense toutefois rester objective dans ce compte rendu puisque mes paroles, photos, et autres documents ne sont ni utilisés, ni reproduits directement dans ce livre qui ne cite explicitement que 35 des 65 témoignages de Gryner et leurs descendants. Mais la totalité de la collecte a été archivée sur un support numérique remis solennellement le 5 décembre 2021 au Mémorial de la Shoah au cours d’une rencontre-débat avec les protagonistes de ce projet : Richard Prasquier, l’initiateur, Jean-Charles Szurek, le garant scientifique, Henry Battner, président du Farband, Gabrielle Rochmann, directrice adjointe de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, Jacques Fredj, directeur du Mémorial de la Shoah, commanditaires et soutiens, et bien sûr, Sabine Zeitoun, la cheville ouvrière et brillante rédactrice de ce travail.

Les Gryner, une micro-histoire des Juifs polonais venus en France après la Shoah

A partir de son échantillon de témoins de la première et de la seconde génération de Juifs polonais établis en France après la guerre, Sabine Zeitoun reconstitue des parcours de vie encore peu étudiés par les historiens de l’immigration en France. On peut mentionner une recherche remarquable, mais qui concerne la période précédente, le dix-neuvième siècle et le vingtième jusqu’aux années 1930, celle de Claire Zalc : Melting shops. Une histoire des commerçants étrangers en France (Perrin, 2010). On y trouve, en ce qui concerne les étrangers juifs, l’étude de leurs quartiers d’immigration : le Pletzl, la rue des Rosiers, Belleville. Claire Zalc montre aussi, comme le fera Sabine Zeitoun, l’étroite imbrication de l’espace domestique et du lieu de travail pour ces immigrés, travailleurs acharnés.

Afin de mener sa synthèse sur les Gryner, Sabine Zeitoun a utilisé, outre les sources testimoniales, le fonds d’archives du COJASOR, organisation d’aide matérielle et morale pour les survivants de la Shoah, créée en 1945 et qui existe toujours (voir p. 74-75). L’historienne explique comment elle a été aidée par des doctorants comme Laure Fourtage pour naviguer dans ces archives très fournies qui ont été récemment numérisées et versées au Centre de Documentation du Mémorial de la Shoah.

Le mot yiddish « Gryner » ou « Gryne », veut dire « les Verts », mais se traduit par « les Bleus » en français. C’est un surnom péjoratif “que donnaient aux nouveaux-venus les Juifs de Pologne arrivés en France avant la guerre” explique le Dr. Richard Prasquier (p. 15), dans son long avant-propos, lui qui a eu l’excellente idée, à partir de sa propre histoire familiale, de lancer tout ce travail de recherche sur un pan méconnu de l’histoire de l’immigration juive en France.

« A gryner, c’est avant tout un naïf, qui n’a pas encore appris les savoir-faire et les petits arrangements utiles qu’enseigne l’expérience de la vie et du négoce»(p. 15). (Voir également p. 63, les définitions données par Henry Battner dans son avant-propos).

Les témoignages du corpus de Sabine Zeitoun se répartissent en témoins de la première génération, les vrais Gryner, survivants polonais de la Shoah âgés de 20 à 40 ans réfugiés en France durant les huit premières années de l’après-guerre, et témoins de la seconde génération : leurs descendants enracinés en France. Mais il est question aussi, dans les paroles des témoins, d’un autre groupe : les Juifs arrivés en France entre les deux guerres mondiales, ceux qui ont subi la Shoah et la politique de Vichy en France : ces rescapés-là ont plus ou moins aidé les nouveaux arrivants par solidarité familiale, les ont surnommés parfois « gryner », ou même, les ont exploités en tant que patrons… Enfin, la Pologne, la patrie d’origine, lieu de la Shoah et de la perte de leur famille, lieu de l’enfance aussi, pour les Gryner, occupe une place primordiale et constitue un crève-cœur secret pour beaucoup de ces déracinés.

Le livre de Sabine Zeitoun ne commence qu’à la page 69, après les avant-propos des personnalités qui ont initié et accompagné le projet. Trois annexes achèvent l’ouvrage : la liste des personnes interviewées, une liste complète des hôtels meublés parisiens où les organisations juives d’entraide ont installé temporairement les réfugiés, et la transcription du terrible témoignage de Benjamin Orenstein, survivant et Gryner récemment disparu et inlassable témoin de la Shoah auprès des jeunes. La table des matières, située à la fin du livre, déroule un plan détaillé bien construit qui correspond à l’axe chronologique choisi pour mener les interviews : les futurs Gryner, avant la guerre en Pologne et pendant la guerre : comment ils ont survécu ; puis leur vie de réfugiés avant et après leur arrivée en France ; enfin leur installation et intégration, en générale réussie, pour leurs enfants également.

Pourquoi peut-on parler, pour définir ce livre, de micro-histoire ?

La plupart des historiens actuels, travaillant au vingt-et-unième siècle, s’ouvrent un nouveau et immense champ de recherches en recueillant des petits faits vrais, des éléments concrets, des traces dans les archives qu’ils étudient à la loupe, après avoir délimité un objet, un espace et une période à examiner et à interroger scientifiquement.

Je donne un exemple, tiré d’un extrait du témoignage oral de Neche / Nicole Grossman sur son père Chaïm, tailleur déjà en Pologne, que Sabine Zeitoun transcrit à la page 296 : « Il y avait ce qu’on appelait “la toilette”. C’était un morceau de tissu avec des épingles à nourrice. On mettait le travail effectué dedans et on livrait au patron. Et en fonction de son humeur, le patron payait ou pas… Puis on reprenait la toilette avec du travail à faire.»

A la lecture de ce détail, je ressens moi-même beaucoup d’émotion : je revois mon père, marchant d’un pas pressé vers la rue de Turenne, l’épaule chargée de ce grand sac de tissu noir fermé par des épingles à nourrice qui contient des manteaux et des tailleurs qu’il vient de confectionner de A à Z pour son patron… Tout un monde disparu mais que l’histoire peut ressusciter, et «l’infime dans mon cœur explose comme un monde»!

Mais la micro-histoire ne vise pas comme le roman à l’identification du lecteur, elle entend dégager des problématiques sur l’identité, la notion d’étranger, notamment, et susciter la réflexion. Ce n’est pas non plus simplement une méthode de connaissance inductive qui conduit du cas particulier à l’idée générale. En suivant les fils du parcours d’un individu, témoin ou disparu, on s’efforce d’éclairer les caractéristiques du monde qui l’entourait : la complexité, l’ambiguïté du vécu, des choix possibles entre émigrer ou rester, s’assimiler ou pas, pour les Gryner, par exemple. Au fil des pages, l’historienne Sabine Zeitoun fait varier l’échelle de son éclairage : tantôt elle nous fait « écouter » les Gryner et leurs enfants qui se racontent, en faisant ressortir les différentes micro-facettes de leurs expériences. Tantôt, dans un autre chapitre, elle va exposer le fonctionnement du COJASOR, principale organisation d’aide et d’insertion pour les survivants et migrants Juifs ; ou bien expliquer concrètement comment ils se débrouillent dans les hôtels meublés ou ils sont temporairement hébergés et dont elle a réussi à faire une liste exhaustive disponible en annexe.

Bref, même les témoins interviewés avec tant de patience et de cordialité par Sabine Zeitoun, et dont je suis, avouent avoir beaucoup appris et compris, eux qui n’avaient jusqu’alors qu’une vision subjective et partielle du monde de leur enfance.

Les derniers survivants en témoignant délivrent leur « chant du cygne », donnant à tous ceux qui viendront leurs derniers signes de vie, et quelles vies, bousculées, blessées, martyrisées par l’histoire ! Mais finalement, ces Gryner et leurs descendants ne se sentent-ils pas, encore à présent, presque « heureux comme Dieu en France »…

Un travail considérable, bien mené et rédigé avec rigueur, élégance et clarté, comme celui de Sabine Zeitoun permettra désormais de bien connaître ces « oubliés de l’histoire ». Cette lecture sera d’autant plus intéressante qu’elle rejoint notre présent tourmenté par l’intolérance, la violence et les problématiques politiques et sociales autour de l’immigration et de l’identité.

Ginette Mabille, Après Auschwitz, n°355-356, Juillet – Septembre / Octobre – Décembre 2021