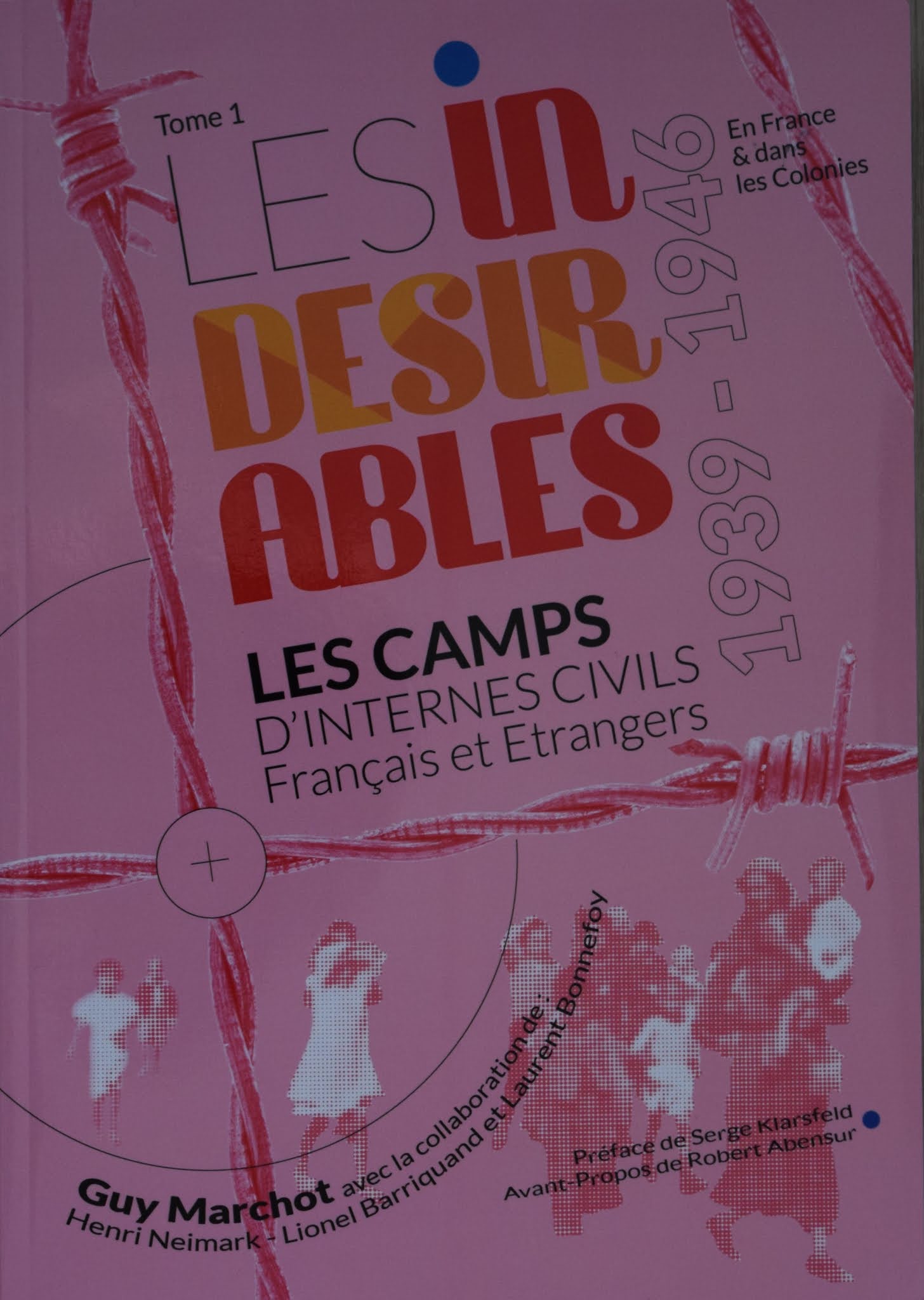

Les indésirables

Derrière le titre de cet ouvrage se cache l’ambition de poser une représentation de l’internement des civils en France durant la période de la Seconde Guerre, ébauche avancée de son histoire. Ce tome 1 paru en 2020, de grand format et comptant plus de 600 pages, sera suivi prochainement d’un second. C’est un travail considérable, réalisé par et sous la direction de Guy Marchot, pour l’essentiel au sein d’archives départementales. Au cours d’un projet antérieur consacré aux lettres d’internés (au camp des Milles), l’attention de l’auteur a été attirée par la complexité globale de l’internement : « J’avais été étonné, écrit-il, par la quantité et la diversité des camps pour les civils, leur appellation spécifique et le nombre de personnes internées ». Cette histoire-là, entre 1939 et 1946, a concerné plus de 650 000 civils, des Français et des étrangers, parmi lesquels les Juifs français et d’autres nationalités, ainsi que particulièrement les communistes et les « Nomades ».

Le projet a d’abord consisté au recensement de tous les lieux d’internement créés sur le territoire français, métropolitain et colonial, de leurs appellations, diverses, du relevé de leurs dates de fonctionnement, du comptage des individus concernés par chaque lieu, avec les raisons de l’internement. L’exploration a été menée au sein des archives départementales – 90 départements – ainsi que dans une dizaine de centres d’archives de stature nationale. Le résultat doit être salué. Le premier tome répertorie déjà 813 camps ou structures d’enfermement dans les 43 premiers départements étudiés.

Qu’est-ce qu’un interné se demandent les auteurs ? « La définition de l’interné civil est une personne non militaire mise dans un camp ou un centre gardé par des autorités militaires ou policières, qui est privée de sa liberté. Cet interné est dans une situation par décision administrative ou politique, sans recours possible à un avocat ou à un juge. Ce n’est donc pas un détenu condamné sur décision d’un juge, ni un prisonnier de guerre, ni un réfugié, libre d’aller et venir » (page 10). On perçoit d’emblée la situation « d’exception » créée par les autorités, qui entraine pour un individu une privation légale de sa liberté.

Il a fallu prendre en considération la complexité de la période sur les plans politique et administratif, sept années marquées par la guerre et sa période finale, qui ont vu le recours systématique aux pratiques d’internement des individus, à leur catégorisation, engendrant une typologie large de lieux d’enfermement et de surveillance. Cette politique d’internement a été initiée par la IIIe République, d’abord au détriment des étrangers, puis renforcée dans le contexte de la guerre après le 1er septembre 1939 ; après l’armistice, elle a été poursuivie et amplifiée par l’État Français et par l’occupant allemand, particulièrement contre les Juifs, les communistes ; au moment de la Libération, cette politique continue d’exister, toujours au détriment des « Nomades » et désormais aussi pour les « collaborateurs » et profiteurs du marché noir.

La première partie de ce premier tome propose une vue d’ensemble qui progresse de manière chronologique et thématique. Les auteurs s’intéressent tout d’abord à la politique de la IIIe République vis-à-vis des civils étrangers entre 1938 et l’automne 1940, qui a visé les ressortissants allemands (dont un certain nombre étaient des Juifs réfugiés qui fuyaient le nazisme), les Espagnols, Italiens. Par une loi du 12 novembre 1938 sont créés des centres spéciaux pour « Indésirables étrangers dangereux » – l’ordre des mots est parlant. Le premier camp est fondé à Rieucros en Lozère le 21 janvier 1939 où sont enfermés des Espagnols.

Un peu plus tard, cette fois en contexte de guerre, des Français sont visés par une loi de novembre 1939. Les « Indésirables Français » sont classés en deux catégories : « Dangereux pour la Défense nationale » ou « Dangereux pour la sécurité publique ». Il s’agit à ce stade de personnes suspectes qui n’ont commis aucun délit. Le premier camp nommé « Centre de séjour surveillé » date du mois suivant, le 19 décembre 1939 (région de Paris, Château de Baillet en Seine-et-Oise) et dès le mois de janvier 1940, ils apparaissent dans les autres régions militaires.

Puis l’étude de la période l’État français est menée dans les deux zones, celle occupée et celle dite « libre ». Aux côtés des Juifs, communistes et nomades, la catégorie des ennemis s’enrichie des civils anglais et américains.

La seconde partie de l’ouvrage porte sur la diversité des camps selon les départements et en suivant le découpage des régions militaires de la zone occupée, devenue Zone nord après l’occupation de tout le territoire en novembre 1942. Le tome suivant devrait traiter de la diversité des camps dans la zone dite libre et son évolution après novembre 1942, dans 47 autres départements. L’ouvrage, outil de référence, présente de nombreux documents et une cartographie.

Dans le chapitre consacré à la politique de persécution et d’internement dont les Juifs ont été les victimes entre 1940 et 1944 (pp.120 à 140), un sujet retient l’attention, celui de l’assignation à résidence. C’est une réalité que l’on rencontre dans des témoignages de survivants, qui a concerné les Juifs étrangers et Français, « réfugiés » – le terme est utilisé notamment pour désigner celles et ceux venant des régions situées au nord de la ligne de démarcation et ayant réussi à passer celle-ci. Rappelons que la situation de l’internement des Juifs étrangers avait été prévue très tôt, dès la loi du 4 octobre 1940. En novembre 1941, le dispositif est complété qui donne le pouvoir d’internement aux préfets dans le cadre de la mise place d’une hiérarchie de lieux surveillés.

Au niveau national, des villes dont certaines de villégiature sont choisies comme centres de regroupement forcé pour des Juifs arrêtés ou signalés dans la zone de la Ligne. Ils peuvent être envoyés à Évaux-les-Bains (Creuse) et à La Bourboule, au Mont-Dore, à Saint-Nectaire (Puy-de-Dôme). Parallèlement, le dispositif est complété par des petites villes dans les cadres régional et départemental. L’ouvrage présente ces lieux en fonction des grandes villes (régions de Lyon, Montpellier, Marseille, Toulouse, Limoges, Clermont-Ferrand). Ces lieux de résidence surveillée où furent organisées des rafles, sont au nombre d’environ une centaine. La règle voulait que les assignés paient leur frais d’hébergement – il s’agissait souvent d’hôtels, dont les prix étaient très variables. Une cartographie donne une représentation de l’organisation qui suivait les arrestations en ces lieux-pièges : les personnes étaient ensuite dirigées vers des camps d’internement puis vers le camp Drancy, et enfin déportées à Auschwitz-Birkenau.

C’est là une réalité historique qui demanderait à être complétée, notamment par le croisement entre les listes des personnes assignées à résidence puis arrêtées, avec les témoignages de survivantes et survivants ayant connu ces lieux, antichambres d’Auschwitz.

Isabelle Ernot, Après-Auschwitz, n°357-358, Janvier – Mars / Avril – Juin 2021