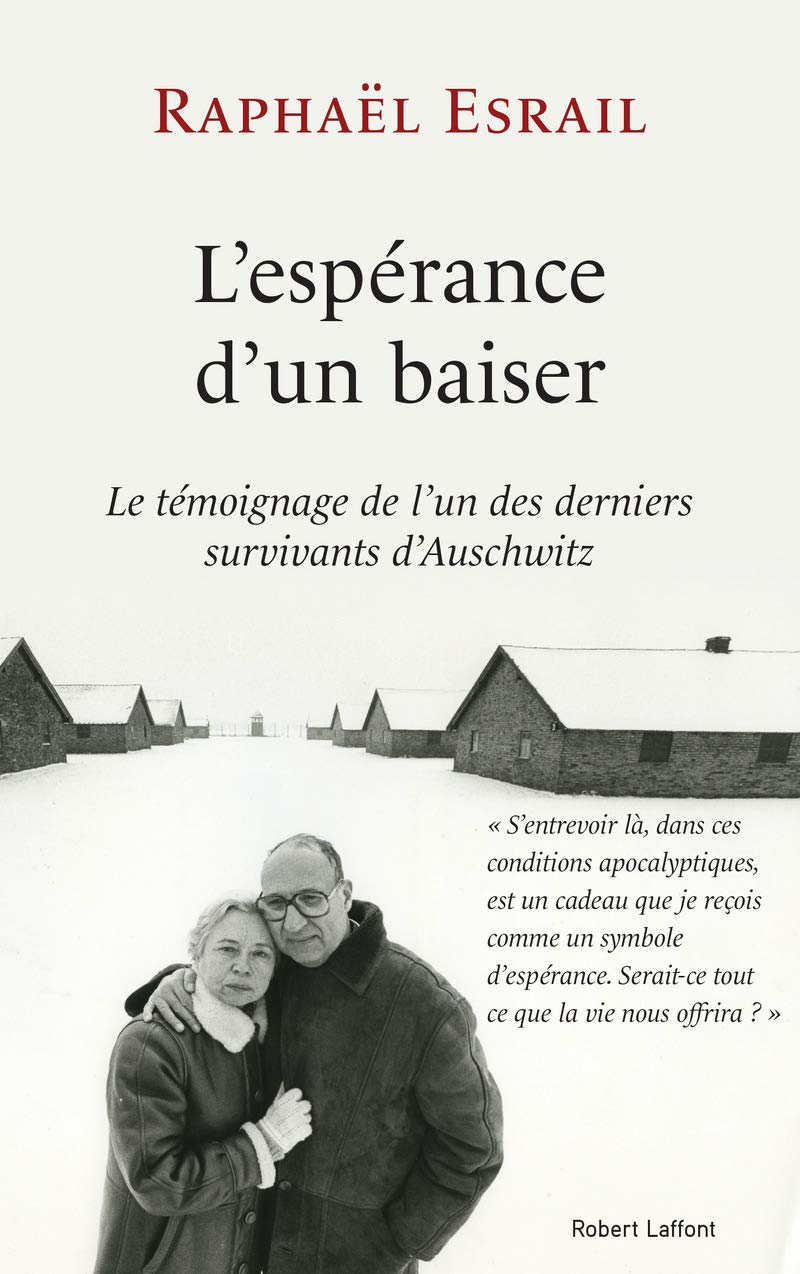

L’espérance d’un baiser

Une histoire humaine née dans un monde inhumain

C’est par ces mots que Raphaël Esrail m’a dédicacé son livre. Formule qui définit parfaitement son témoignage écrit, et lui donne toute sa portée. Ce témoignage tardif, certes, après tant de témoignages oraux dans les établissements scolaires, est d’autant plus précieux et remarquable.

L’acte de témoigner par écrit est très différent du récit oral d’un rescapé : le langage corporel du narrateur survivant, ses émotions, ses hésitations, font place à “la nécessité à la fois de dire vrai et de bien dire” comme l’affirme Catherine Coquio dans son ouvrage magistral sur le témoignage La littérature en suspens, p. 184 (L’Arachnéen, 2015). Le survivant rédacteur de son témoignage se trouve ainsi confronté à des choix : style, forme littéraire ou non et impératifs de l’éditeur. C’est pourquoi Isabelle Ernot, historienne, rédactrice et éditrice du bulletin APRÈS AUSCHWITZ a aidé le président de l’UDA à construire son récit et à le rédiger pour qu’il remplisse pleinement ses fonctions testimoniale, dramatique et didactique et reflète les différents engagements de l’auteur.

Ce livre qui est autant un témoignage qu’une autobiographie très complète commence par deux courts préambules.

Comme le début d’une symphonie, la première page, intitulée «Deux voix, des voix» lance tous les thèmes.

D’abord la date fatidique de l’arrestation de Raphaël Esrail qui sera racontée en détail dans le bref second préambule :

«Lyon, 8 janvier 1944»

Puis les motifs se succèdent : « La mort devient ma promise »(…)

« Dans les jours qui suivent, à quelques heures d’être déporté du camp de Drancy à Pitchipoï, je tombe amoureux», (p. 9).

Voici donc l’annonce d’une histoire de mort et d’amour, mais aussi d’espérance, comme le titre L’espérance d’un baiser, inhabituel dans les récits de déportation, le laisse prévoir au lecteur qui ne peut manquer de se demander : que pèse une telle espérance “romantique” face à l’horreur des camps où survivre au jour le jour est la seule préoccupation possible ?

Le deuxième préambule lance l’action : l’arrestation d’un résistant, car le premier engagement de Raphaël Esrail est ce travail de faussaire dans l’atelier clandestin où il est arrêté le 8 janvier 1944 par les sbires du Parti Populaire français, organisation fasciste à la solde de la Gestapo. Interrogé et torturé par le redoutable collaborateur Francis André, dit “Gueule tordue”, non moins cruel que Klaus Barbie, il tient bon et on est frappé par l’idéalisation paradoxale qui, dès cette épreuve, s’opère en lui : «Je n’ai plus peur » ; « je me sens fort » (p. 13). Seuls les survivants peuvent retrouver dans leurs souvenirs, même des années après, les états d’âme qui étaient les leurs au moment des événements vécus.

La suite du livre se déroule selon l’ordre chronologique.

Le premier chapitre est un retour en arrière sur « Les origines » de Raphaël et les motivations de son entrée dans la Résistance. Ses parents sont venus de la région de Smyrne en Turquie bien avant la guerre : « l’histoire de ma famille maternelle me fascine », écrit-il, (p. 17), parlant de ses origines orientales. Mais il souffre des difficiles conditions de vie de sa famille à Lyon et rend hommage à sa mère qui travaille si dur pour toute la famille sans se plaindre. Il s’épanouit à l’école et « au sein du scoutisme » (p. 23) comme le montre le second chapitre qui relate son adolescence.

Ce sont les rafles de 1942 à Paris et celle de 1943 à Lyon qui le poussent à entrer dans la Résistance. Dès lors, de juin 43 à janvier 44, il va mener une double vie d’étudiant ingénieur à l’École Centrale et de faussaire en faux papiers d’identité et autres, destinés à sauver des gens de la persécution et du travail obligatoire.

Le troisième chapitre, revenant à l’arrestation de Raphaël et à ses conséquences, s’intitule « Vers l’autre monde », euphémisme pour désigner les antichambres de la déportation que furent pour lui la prison militaire de Montluc et Drancy. A Montluc, dans “la baraque aux Juifs”, (p. 57), le jeune résistant de 18 ans rencontre de grands résistants et un jeune garçon de son âge, nommé Colin, qui va être fusillé pour sabotage. C’est la première d’une série de morts cruelles, d’assassinats individuels autour de lui qui vont l’affecter profondément et pour toujours.

Le camp de Drancy est décrit en détail, du point de vue interne de celui qui découvre un monde étrange et inquiétant : il fait partager au lecteur l’incertitude du moment.

« Drancy est une tour de Babel » (p. 64). Le jeune homme est frappé par le mélange des langues, mais aussi la présence simultanée de toutes les générations, (caractéristique de tous les génocides, mais il ne le sait pas encore), parmi les familles entassées en transit vers « Pitchipoi »:

« Drancy transpire la misère et le désespoir. L’incertitude de l’avenir écrase tout»(p. 65).

C’est au cours des six jours qu’il passe à Drancy qu’il rencontre des jeunes nommés Badour : deux frères : René, 13 ans, scout de France, Henri, 17 ans et leur sœur Liliane de 19 ans. Orphelins catholiques, ils ont été élevés par leurs grands-parents juifs. Lui, jeune juif résistant, sait au moins pourquoi il a été arrêté, pas les autres : toutes ces familles juives, et les Badour qui ne sont pas juifs et ne comprennent pas ce qu’ils font là. Immédiatement, Raphaël s’engage à les aider : «…Je me conduis en grand frère», (p. 66).

Or pour Liliane, magnifique jeune fille, Raphaël éprouve, dès la rencontre, un véritable coup de foudre qui va marquer sa vie entière et même, décider de sa survie. Son portrait est ravissant dans le livre, en trois phrases suggestives, même par l’harmonie des sonorités : « Une peaufine dessine un visage rond, animé par des yeux pétillants. Son abondante chevelure me trouble »… (p. 67). On pense à des références littéraires comme le Chevalier des Grieux si jeune et ingénu apercevant Manon Lescaut… Mais ici, ce n’est pas du roman !

La réalité, c’est la déportation pour tous, le 3 février 1944. La veille, Raphaël n’a pas obtenu de Liliane la permission de l’embrasser sur la joue : « Pas maintenant, me répond-elle, lorsque nous serons arrivés » (p. 69). Ce baiser différé va sublimer l’amour du jeune homme et nourrir ses rêves et ses espoirs durant toutes les épreuves de sa déportation.

Ce processus psychologique commence dès le fatal voyage en wagons à bestiaux : «je me réfugie dans la pensée de Liliane (…) Durant ces trois jours, mon esprit reste tourné vers mon amour»(p. 71).

Cet amour était-il déjà réciproque ? Peut-être pas : Liliane était préoccupée avant tout par le sort de ses petits frères et durant le transport et l’arrivée à Auschwitz, Raphaël eut beau les chercher, il ne les revit pas. Alors, il continua à rêver de ce baiser promis, de cet amour improbable, preuve que l’espoir fait survivre dans l’horreur des camps : « Je m’étais créé une espérance amoureuse tout à fait factice » (…) a-t-il dit à la photographe Karine Sicard Bouvatier, qui a recueilli son témoignage ainsi que beaucoup d’autres dans un beau livre récent intitulé « Déportés, leur ultime transmission » (Éditions de La Martinière), avril 2021, p. 91. C’est pourquoi, la narration de presque tout le quatrième chapitre du livre de Raphaël Esrail intitulé « Auschwitz Et Birkenau », est construite sur l’alternance de « deux voix » comme l’annonçait le préambule : celle du narrateur et celle, à la première personne du singulier également, de Liliane, la jeune fille qu’il aime, déportée aussi là-bas, sans qu’il puisse la revoir avant la fin de la guerre. Ce procédé littéraire souligne la beauté de cet “amour de loin” et anticipe déjà la formation d’un couple à travers les terribles épreuves qu’ils traversent parallèlement, avant de se rejoindre après la guerre pour plus de soixante-dix ans de vie commune…

En alternance, et chacun à sa façon et selon son ressenti, Raphaël à Auschwitz et Liliane à Birkenau vont raconter les mêmes sinistres étapes de l’initiation au camp : la première sélection, où Liliane perd brutalement et définitivement ses deux frères Henri et René, la douche, l’humiliation de la nudité, du tatouage, la sélection pour le travail forcé, « la cérémonie de l’appel», qui n’est qu’un «comptage»(p. 84), selon les termes de Raphaël, et surtout «l’information folle » qu’ils reçoivent des autres prisonniers: « ici on tue les gens qui arrivent»(p. 93) comme le raconte Liliane.

Tous deux travaillent dans des « Kommandos » extérieurs très durs, dans le froid, lorsqu’ils sont sauvés par un déporté juif privilégié et influent : Jacques Stroumsa. Ce Juif de Salonique n’est pas un kapo chargé de la discipline, mais un ingénieur polyglotte, qui sert d’intermédiaire entre la direction de l’usine d’armement de la firme Krupp : Union Werke et les techniciens qui attribuent les postes de travail aux travailleurs forcés mécaniciens. Il aide d’abord Raphaël à obtenir un poste d’aide-tourneur, à l’intérieur de l’usine. Puis, un mois après, au cours d’une pause à « Radio Chiottes » (p. 100), Raphaël rencontre une ouvrière française, Fanny, qui, justement, connaît Liliane. Les nouvelles sont alarmantes : Liliane est dans un Kommando extérieur, à charrier des pierres et des barres de fer. Alors, au mois d’avril, apprenant qu’elle est à l’infirmerie, atteinte d’un abcès sous l’aisselle, grâce à Jacques Stroumsa, Raphaël parvient à la faire venir à l’usine, où elle va travailler à la chaîne ; il a réussi à la sauver. Mais il ne peut toujours pas la rencontrer. Par l’intermédiaire de Fanny, ils vont pourtant échanger de « petits mots » (p. 116), et rester en contact jusqu’à l’évacuation du camp d’Auschwitz, le 18 janvier 1945.

Ainsi, Raphaël et Liliane ont la chance de survivre et de se soutenir mutuellement. La chance joue un grand rôle dans la survie des déportés, mais elle ne suffit pas : il faut la saisir, ce qui est un choix, et même la construire, « l’organiser », selon le vocabulaire du camp. Plusieurs pages de ce chapitre expliquent, à la façon de Primo Levi, le fonctionnement du camp : « la “société” d’Auschwitz est très organisée, rigide, pyramidale. Elle repose sur la terreur, la menace permanente de la mise à mort » (p. 130). Mais les numéros, les « Stücke » (pièces) restent des hommes, malgré tout. La solidarité entre les déportés hommes ou femmes parlant la même langue existe bel et bien. Les mécaniciens comme Raphaël et ses compagnons fabriquent à la sauvette sur leurs machines de petits objets : fume-cigarettes, croix et autres bijoux qu’ils échangent avec des Polonais non juifs contre de la nourriture. Autre exemple : les amis et complices de Raphaël le cachent lorsqu’il est blessé à l’œil par un copeau brûlant et ne peut travailler pendant quelques jours.

Le cinquième chapitre « Quitter Auschwitz » est apocalyptique. Les fours crématoires détruits ont cessé de fonctionner. Les nazis fuient mais ils continuent d’assassiner ceux qu’ils ont entraînés dans l’engrenage du génocide. Raphaël décrit sa marche de la mort par moins 20 degrés. Il voit tomber autour de lui tant de malheureux, épuisés, gelés, que les gardes achèvent d’une balle dans la nuque ! Ces cadavres abandonnés sans sépulture sur le bord des routes glacées forment dans sa conscience une image indélébile qui rejoint la mémoire des dépouilles mortelles brûlées de milliers de personnes exterminées à Auschwitz-Birkenau.

Les vers de Victor Hugo sur la retraite de Russie, dans le poème des Châtiments, « L’expiation » lui reviennent en mémoire, plus ou moins exactement : “Il neigeait, il neigeait, il neigeait toujours… On n’avait pas de pain et on allait pieds nus” (p. 160) Les scènes macabres et le climat sont les mêmes, mais pas les protagonistes. Ces squelettes en marche forcée ne sont pas comparables aux débris de la Grande Armée de Napoléon. « Cette retraite forcée n’est pas la nôtre, nous la subissons dans la douleur ; l’espoir d’une future délivrance nous porte aussi», (p. 161).

Autre espoir pour Raphaël : au détour d’une route, sa colonne croise celle des femmes et il entrevoit Liliane qui le reconnaît également et l’appelle par son prénom. «Cette fugitive rencontre va être pour moi une source de courage et d’espoir dans les semaines suivantes, interprétée comme un signe de bonheur à venir», (p. 161).

Mais le pire est encore à venir. Après deux jours au camp de Gross Rosen, les détenus sont entassés dans des wagons fermés, plombés, bondés, sans eau ni nourriture pendant six jours. «Nous sommes dans un tombeau roulant»(p. 167). Il se révolte contre la mort qui frappe ses camarades et la rage de vivre pour crier au monde le scandale de ce que « des hommes sont capables de faire à d’autres hommes »(p. 167), s’empare de lui. Quand le train s’arrête en gare de Zwickau, avec son ami Ernest, il décide de s’évader. Tragique équipée ! Ils sautent du wagon en terrain découvert et sont repérés par un soldat SS qui appelle les policiers. A l’interrogatoire, Ernest répond qu’il est juif ; il est aussitôt fusillé. Raphaël ne subira pas le même sort. Il est ramené dans le wagon duquel il a sauté et le lendemain, le train arrive à Dachau. Là, Raphaël perd un autre camarade, Marcel qu’il n’a pu revoir à temps. Il s’attend à être pendu, comme tous les évadés repris, mais à cause d’une épidémie de typhus, les détenus sont confinés dans leurs baraques. Bref sursis, « un nouvel enfer », (p. 176), l’attend : un camp annexe de Dachau situé dans les bois, avec des conditions atroces où la faim et le travail de terrassement le conduisent au plus extrême affaiblissement. Après le 25 avril, le camp est évacué et le train s’arrête le 27 avril en rase campagne, illusion de liberté ! Après avoir été bombardé les jours suivants par l’aviation alliée, le train plein de blessés et de morts s’arrête définitivement le 30 avril à Tutzing en Bavière. Le 1er mai, errant seul sur les routes, Raphaël est recueilli par des soldats américains.

Pour lui, comme pour la plupart des déportés, la libération, les premiers soins et le retour au pays natal sont problématiques : il faut réapprendre à manger, retrouver des forces, retrouver les siens sans savoir qui a survécu.

Le sixième chapitre « Le retour » couvre une période de cinq ans : “Malgré quelques rayons de soleil, les cinq années qui suivent la fin de la guerre ont été difficiles”, (p. 217).

Raphaël a le bonheur de retrouver à Lyon sa famille épargnée, sa mère tant aimée ; quelques amis scouts, résistants, déportés sont rentrés. Mais surtout, grâce à la Fédération nationale des déportés résistants et patriotes (FNDIRP), il retrouve Liliane à Biarritz : « Le rêve éveillé qui m’a permis de tenir jour après jour, cette automédication, devient réalité », (p. 201).

Liliane lui raconte le calvaire qui a suivi leur fugitive rencontre pendant la marche de la mort. Avec son amie Ida (Grinspan), elle a été déportée à Ravensbrück, puis Neustadt, et libérée par les Russes le 2 mai 1945.

Raphaël épouse Liliane enceinte en janvier 1948. Mais la réinsertion est difficile : «Diplômé, désargenté, jeune marié, je suis à la recherche d’un premier emploi et d’un appartement » (p. 216). Aux difficultés matérielles et administratives s’ajoutent les séquelles psychologiques du traumatisme qu’ils ont vécu. C’est l’objet du septième chapitre « Vivre en survivant ».

Longuement, Raphaël analyse dans ces pages les tourments de la mémoire et, à travers les événements historiques et culturels de la seconde moitié du vingtième siècle, sa propre évolution vers la nécessité de témoigner et de s’engager au sein des organisations mémorielles et éducatives : l’Amicale d’Auschwitz, devenue l’Union des déportés d’Auschwitz (UDA) dont il a été secrétaire général puis président, une présence qui s’étend sur près de quatre décennies, jusqu’à aujourd’hui. Six discours de Raphaël et un discours de Liliane figurent en annexe à la fin du livre.

Ainsi se vérifie la phrase de Catherine Coquio qui définit le témoignage du génocide comme « parole lourde et sacramentelle sur quoi pèsent la nécessité à la fois de dire vrai et de bien dire, et la tâche de recréer une espèce et un monde humain »(La littérature en suspens, p. 184). Dans son discours du 27 janvier 2015 à l’UNESCO, pour la commémoration du soixante-dixième anniversaire de la Libération du camp d’Auschwitz, Raphaël Esrail a dit en parlant des survivants

« Le témoignage est notre engagement » (p. 284), et il ajoute (p. 285) : «Les survivants laissent en héritage leurs témoignages. Ce sont les voix de la Shoah et nous espérons qu’à l’avenir, elles continueront à être entendues».

La dernière page du livre explique donc ici le titre du premier préambule : « Deux voix, des voix ». Ainsi, la boucle de ce témoignage-autobiographie est bouclée, laissant au lecteur l’image d’un homme fidèle à tous ses engagements : dans la Résistance, en amour, en amitié, dans la mémoire des génocides et la lutte pour la paix et la démocratie auprès des jeunes.

Après sa parution en 2017, ce livre a été traduit en allemand et en italien, ce qui a pu apporter un motif de satisfaction supplémentaire à ce couple d’Européens convaincus décorés en 2012 de l’ordre du mérite par la République d’Allemagne fédérale. Mais, soixante-quinze ans après la libération des camps de travail où Liliane et Raphaël ont tant souffert, en mai 2020, Liliane Badour-Esrail s’éteint ; ultime séparation…

Rendons hommage à leur amour exemplaire avec ces quelques vers de François Villon : (deuxième strophe d’un rondeau : «Mort, j’appelle de ta rigueur…»tiré de son œuvre Le Testament, 1464) :

« Deux étions et n’avions qu’un cœur ;

S’il est mort, force est que dévie, [que je quitte la vie, néo-logisme]

Voire, ou que je vive sans vie

Comme les images, par cœur, [par la mémoire] Mort ! »

Inconsolable, mais plein de pudeur, Raphaël Esrail continue de mener la barque de l’UDA et du CIA, Comité international d’Auschwitz, dont il est vice-président. Sans ménager sa peine, il poursuit son travail au service de la mémoire de la Shoah et de l’étude, par les jeunes générations, des processus génocidaires, si prompts à remettre en route leurs multiples rouages, dès que dans un pays, la démocratie est en danger.

Sa tête fourmille de projets !

Un survivant inconsolable mais toujours plein de courage !

Ginette Mabille, Après Auschwitz, n°355-356, Juillet – Septembre / Octobre – Décembre 2021