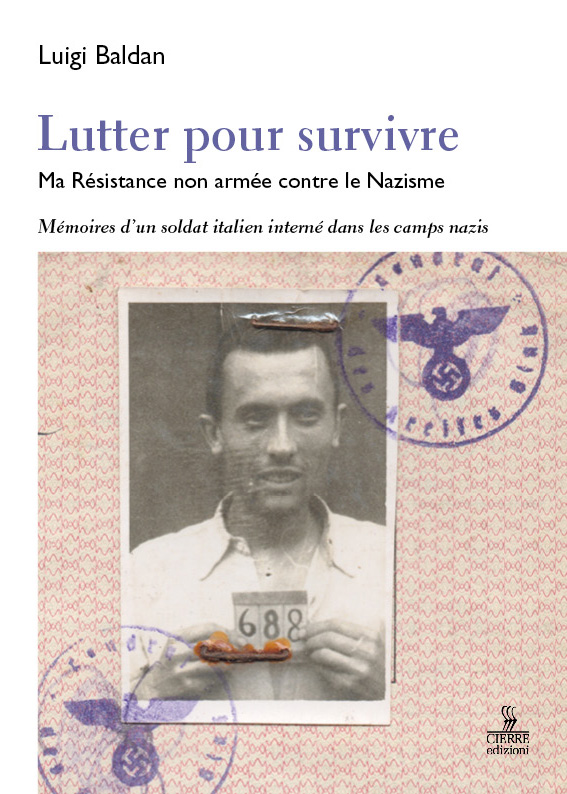

Lutter pour survivre

Un livre, une histoire…

Après la liquidation du ghetto de Lodz en août 1944, ma maman Lodzia Kohn et sa sœur Fela sont déportées à Auschwitz-Birkenau. Elles y restent quelque temps, internées dans le secteur du Mexique qui a servi aussi de camp de transit durant l’été 1944, pour des femmes juives, hongroises et polonaises. Elles échappent à l’une des sélections pour la chambre à gaz qui y étaient menées régulièrement puis sont transférées vers un camp de travail forcé, BAD KUDOWA, ainsi nommé par les déportés, mais dont le nom était SACKISH KUDOWA. Ce camp satellite de Gross Rosen était situé à proximité de la frontière tchèque près de l’actuelle ville balnéaire de Kudowa-Sdroj, en Pologne.

Ouvert en 1943 par la firme allemande VDM (Vereinigte DeutscheMetallwerke), le site assure une production de pièces de rechange pour les avions de chasse Messerschmitt. Agrégé au site industriel, le camp-usine était une véritable tour de Babel : des prisonniers de guerre russes, italiens, français, belges, hollandais, des travailleurs forcés polonais, tchèques, des travailleurs civils libres des environs, qui rentraient chez eux chaque soir, et enfin 950 jeunes femmes juives polonaises, tchèques, hongroises, réduites à la condition d’ouvrières esclaves, formaient l’effectif de l’usine.

Là, des prisonniers de guerre, dont l’italien Luigi Baldan, ont organisé tout un réseau de solidarité cachée pour aider ces jeunes travailleuses-esclaves à survivre. A la fin de sa vie, ma mère consentait enfin à parler des terribles souffrances de sa jeunesse…

Mais moi, je me posais tant de questions et je cherchais des informations sur les camps nazis ! En 2015, je trouve par hasard sur internet des extraits en anglais et en italien du livre de Mémoires de Luigi Baldan : la précision des détails sur ce camp-usine et la condition des travailleurs forcés me paraît stupéfiante. Lodzia est morte en 2013 mais son témoignage vidéo avait été enregistré par l’UDA en 2005. Les faits racontés par Luigi et Lodzia se recoupent véritable- ment. Luigi Baldan, presque centenaire était encore vivant. Par gratitude, l’ayant contacté, je décide alors de traduire son livre en français, tout en apprenant l’italien. La traduction est terminée en 2016. Luigi l’a vue avant sa mort, le 3 février 2017 et le livre traduit en français vient enfin de paraître en janvier 2021, grâce à Sandro Baldan, son fils dévoué.

En Italie, la journée de la Mémoire de la Shoah, le 27 janvier 2021, a été commémorée par bon nombre d’événements dans tout le pays. C’est ainsi que dès le 26 janvier 2021, la Consule de France à Venise, et la Directrice de l’Alliance Française, ont organisé, dans cet établissement culturel, une visioconférence consacrée à la présentation du livre Lutter pour survivre. On a raconté l’histoire de Luigi Baldan, puis la longue rédaction de ses Mémoires après guerre, avec l’aide de son fils et enfin, son amitié avec sa traductrice française. Cent personnes se sont connectées à cette rencontre littéraire et mémorielle, sans compter celles qui l’ont suivie en direct sur Facebook et dans plusieurs pays étrangers.

Des descendantes des déportées juives de Bad Kudowa, sont intervenues en français, au cours de cette visioconférence : Anita Steinitz, la fille et Gabriela, la petite-fille de Trude Sojka, déportée tchèque, qui s’établit après-guerre en Équateur, où elle mena jusqu’à sa mort en 2007, une grande carrière de peintre et de sculptrice. Sa maison familiale à Quito est devenue un Musée. Une autre fille de cette artiste, Miriam Kanann, était présente à la visioconférence, professeure d’immunologie à l’université du Kentucky, aux États-Unis. D’autres fils et filles de déportées juives, aidées par Luigi Baldan à Bad Kudowa, ont su par le souvenir de leurs mères émouvoir l’auditoire : Rachel Ziv, ma cousine germaine, qui vit à Tel-Aviv, Avital Teharlev, fille de la déportée tchèque Jolika Steinberg, qui vit à Jérusalem, et Raanan Gidron, fils de Lisa Kummerman autre survivante tchèque établie en Israël. Ils ont parlé en anglais.

Nous, les descendants des déportés d’Auschwitz et de Bad Kudowa avons décidé de rester en contact et de former, à travers nos différents pays et nos langues et cultures diverses, une chaîne de passeurs de mémoire et de solidarité internationale qui peut s’allonger si d’autres témoins nous rejoignent…

Puissent ces Mémoires de Luigi Baldan trouver une large audience parmi ceux qu’il faut instruire et ceux qui luttent contre l’oubli !

Le livre de Luigi Baldan

Luigi Baldan est né le 5 septembre 1917 dans la province de Venise. A la mort de son père il n’a que douze ans et avec sa mère et ses trois frères se retrouve dans une situation difficile. Il apprend le métier de tourneur-fraiseur et travaille notamment comme mécanicien dans un garage Lancia. Sa jeunesse se passe sous le régime fasciste qui abreuve la population d’une propagande impérialiste insensée. Luigi Baldan n’a pas 20 ans quand il s’engage comme motoriste dans la Marine militaire. Il navigue et voit du pays.

Les événements relatés dans le livre de Luigi Baldan se déroulent entre la tentative manquée d’un retour en Italie le 9 septembre 1943 (premier chapitre), et le vrai retour au pays, deux ans plus tard, en juillet 1945, quand la guerre est finie.

Son récit suit l’ordre chronologique et commence le 8 septembre 1943, date de l’armistice de Badoglio avec les Alliés qui ont débarqué en Italie. Les représailles allemandes sont immédiates : capturés et désarmés par l’armée allemande, les « glorieux » soldats italiens deviennent des « esclaves d’Hitler ». Luigi Baldan, à cette époque est basé sur la côte dalmate, dans le port de Sebenico, avec l’armée d’occupation italienne. Tout bascule pour le pays mais aussi pour Luigi Baldan qui vient d’apprendre la mort de sa mère. Deux points forts dans le premier chapitre. D’abord, la fuite éperdue de Luigi : depuis Sebenico, seul sur un petit bateau à moteur, il veut rejoindre l’Italie en traversant la mer Adriatique. Pris sous les tirs croisés des Allemands et des Italiens, il doit rebrousser chemin et se rendre. Ensuite, le récit pathétique de la déportation des marins italiens vers l’Allemagne, à pied, puis en wagons à bestiaux : ils en sont réduits à manger de l’herbe et certains deviennent fous.

Dans ce livre, bien souvent, le voyage est un enfer, mais l’arrivée encore plus ! Le deuxième chapitre décrit le sinistre camp de concentration de Bad Orb. Pour manger un peu plus que la maigre ration quotidienne, les prisonniers doivent accepter d’être « loués » à la journée chez les paysans du voisinage qui les exploitent et les humilient. Au bout d’un mois, (chapitre 3) Luigi et ses compatriotes sont transférés au camp de travail d’Heddernheim, près de Francfort-sur- le-Main, qui abrite une grande usine V.D.M. où l’on produit des pièces de rechange pour les avions de guerre allemands. Dans des conditions effroyables, les détenus travaillent 12 heures de jour ou de nuit et, le dimanche sont réquisition- nés pour déblayer les décombres de Francfort-sur-le-Main bombardée par les Alliés. Inlassablement, avec la minutie que lui permet sa prodigieuse mémoire, Luigi Baldan détaille ses innombrables stratagèmes pour se procurer de la nourriture à l’extérieur du camp, malgré le danger de ramper sous les barbelés. Lapins, chats, pommes, patates et pâtée des cochons, tout est partagé entre les camarades dans leur baraque où un poêle improvisé dispense un peu de bien-être. Luigi Baldan explique aussi dans le détail et en termes techniques comment il s’y prend pour « résister sans armes » contre les nazis : il dérègle subrepticement les tours et les fraiseuses pour saboter la production de guerre allemande. Pages marquantes de ce chapitre : la description de l’infirmerie du camp, horrible mouroir qu’il trouve la force de fuir bien qu’il soit malade, et le récit de sa capture, alors qu’il ramène de l’extérieur du camp des sacs de sucre trouvés dans les décombres. Avec d’autres détenus « voleurs », il attend toute une nuit d’être fusillé par les Allemands et le lendemain, la chance et l’audace aidant, il réussit seul à s’échapper de la file des condamnés.

Mais le point fort du chapitre 3 est la découverte de la Shoah par notre Italien. Puni pour désobéissance, il est envoyé travailler dans une partie secrète du camp appelée « la Division bleue ». C’est le lieu de détention de déportés juifs en tenue rayée bleue, et Luigi raconte la profonde sidération qu’il éprouva devant ces hommes réduits à la dernière extrémité par un travail harassant et absurde imposé par les bourreaux nazis.

En avril 1944, à cause des bombardements qui s’intensifient, les Allemands déménagent machines et ouvriers à l’abri en Pologne. (Chapitre 4) Le camp de travail de Sackisch Kudowa, situé près de la frontière tchèque est une immense tour de Babel. Des prisonniers de guerre de toutes nationalités y côtoient des ouvriers libres polonais, tchèques ou allemands, dont de nombreuses femmes. Ces dernières jettent leur dévolu sur certains prisonniers susceptibles d’accepter des « rendez-vous galants » en échange de nourriture. Cette pratique inimaginable dans un camp porte le nom de « sourire » …

Les prisonniers de guerre et les internés militaires italiens travaillent sur les mêmes machines qu’un groupe pas comme les autres : une centaine de jeunes filles, tête rasée, en tunique rayée avec le mot « Juif » sur la poitrine. Elles sont parquées dans une baraque entourée de barbelés, affamées et sans cesse maltraitées par leurs gardiennes SS. La compassion qu’éprouve Luigi pour ces malheureuses victimes de la Shoah irradie dans tout le reste de son témoignage et sa vie en restera marquée. Lors d’une interview qu’il a donnée à 95 ans à des lycéens, il a prononcé cette phrase touchante qui pourrait donner un autre titre à son livre : « Il cuore mi diceva : aiutale se puoi. » (« Mon cœur me disait : aide-les si tu peux. »). En effet, par tous les moyens matériels et moraux, il tente d’adoucir leur sort et crée autour d’elles un véritable réseau de solidarité. Il pense sans cesse à elles, partage tout ce qu’il trouve avec elles. C’est lui qui va les informer du débarquement en Normandie. Il intercède pour elles auprès des nazis et sauve ainsi d’une exécution immédiate une jeune juive qui en tombant d’épuisement a cassé une machine.

Fin 1944, l’usine ne peut plus fournir, faute de matériel et en raison du nombre croissant de pièces défectueuses dues aux sabotages de Luigi, notamment. Alors les Allemands envoient les prisonniers en plein hiver construire des voies ferrées pour fuir devant l’avancée de l’Armée Rouge.

Luigi Baldan n’attend pas l’arrivée des Russes pour s’évader du camp de Sackish en avril 1945 et, à travers bois, réussit à gagner la Tchécoslovaquie. (Chapitre 5). Il est aidé par la population et les partisans tchèques. Mais pour ne pas être repris par les Allemands, le meilleur moyen, c’est de se cacher parmi eux en se faisant passer pour un civil. C’est ce qu’il appelle sa « reddition aux Allemands ». Il travaille donc comme mécanicien dans le garage de la kommandantur à Dvur Králové. (Chapitre 6)

Une fois la ville libérée et les Allemands massacrés par les partisans, Luigi participe à une grande fête de bienvenue en l’honneur de l’armée russe. (Chapitre 7). Il reste plusieurs semaines à Prague en attendant que les communications soient rétablies et assiste aux exactions des soldats russes qui se croient tout permis. Il retrouve aussi à Prague deux jeunes filles juives qui étaient avec lui à Sackish, rencontre émouvante et moment heureux.

Le dernier chapitre ressemble, toutes proportions gardées, au récit de Primo Levi, La Trêve, qui raconte son interminable retour au foyer. Comme lui, Luigi Baldan prend sans le savoir un train pour Odessa, mais il s’aperçoit assez vite de son erreur et réussit à revenir en arrière et à trouver un train qui va le ramener en Italie parmi les siens. La conclusion du livre sur les séquelles de la déportation et de la guerre est mélancolique, pleine de dignité et de gravité et dépourvue de haine envers le peuple allemand.

Ginette Mabille, professeure de lettres retraitée Après-Auschwitz, n°355-356, Juillet – Septembre / Octobre – Décembre 2020