Moisson d’or. Le pillage des biens juifs

Un historien engagé

Lors d’une conférence donnée au Collège de France le 21 février 2019, s’exprimant dans un français parfait, Jan Tomasz Gross se définit comme un baby-boomer menant une existence plus tranquille que ses parents qui vivaient en Pologne pendant la guerre.

Sa mère, Hanna Szumanska, femme remarquable, de bonne famille catholique, avait traduit en polonais nombre d’auteurs français : Hugo, Zola, Simone de Beauvoir, Marguerite Yourcenar. Pendant l’occupation allemande, elle s’engagea dans le service de l’information et de la propagande de l’A.K., l’Armée secrète de l’Intérieur, qui mena une résistance acharnée contre les nazis, notamment en 1944 pendant l’insurrection de Varsovie. Ayant perdu son premier mari juif, dénoncé et exécuté en 1943, elle fit tout pour sauver Zygmunt Gross, un Juif socialiste, qu’elle cacha du côté aryen et qui allait devenir son second époux et le père de Jan Tomasz Gross en 1947.

Étudiant contestataire en 1968, ce dernier passe quelques mois en prison et l’année suivante, il émigre avec ses parents aux États-Unis pour fuir la vague d’antisionisme et d’antisémitisme qui secoue la Pologne. Il obtient un doctorat de sociologie avec sa thèse sur la société polonaise sous l’occupation allemande et, à l’Université de Princeton, se spécialise en histoire de la seconde guerre mondiale. Après de longues recherches dans les archives anglaises, américaines et polonaises, il publie en 2000 la version polonaise d’un premier livre : Voisins, un massacre de Juifs en Pologne, 10 juillet 1941, dont la traduction française paraît chez Fayard en 2002. Jan T. Gross y démontre la pleine responsabilité de la population polonaise de la ville de Jedwabne dans un pogrom qui fit 1600 victimes juives, et qui était imputé aux seuls nazis par les historiens officiels. Ce livre a un grand retentissement en Pologne et ailleurs et Jan T. Gross devient le chef de file d’une nouvelle école polonaise et internationale de chercheurs sur l’histoire de la Shoah.

Deux autres livres-brûlots suivront : en 2006, La peur, l’antisémitisme en Pologne après Auschwitz, (Mémorial de la Shoah – Calmann-Lévy, 2010), qui fait état, notamment, du massacre de Kielce, perpétré en 1946 par des Polonais de cette ville sur les Juifs survivants revenus chercher des traces de leurs familles après la guerre ; et en 2011, paraît en Pologne Moisson d’or, le pillage des biens juifs, traduction française en 2014.

Or, plus Jan T. Gross est connu, plus il est attaqué. En 2016, le gouvernement du parti « Droit et Justice » lui retire, au motif d’antipatriotisme, la Médaille du Mérite qui lui avait été attribuée dix ans plus tôt. En 2018, une loi est votée en Pologne, prévoyant des poursuites judiciaires contre ceux qui évoqueraient publiquement la responsabilité de Polonais dans les crimes du Troisième Reich. C’est exactement ce qui arrive en 2020, avec un procès en diffamation intenté par le gouvernement à deux historiens, Barbara Engelking et Jan Grabowski. Le récent bulletin d’APRES AUSCHWITZ (n°355-356) donne toutes informations à ce sujet et l’UDA s’associe aux protestations des historiens de nombreux pays. Voilà pourquoi il est instructif de lire ou relire Moisson d’or à la lumière de l’actualité.

Un livre polémique

Dans son introduction, Jan T. Gross explique que cet ouvrage répond à une commande du service de presse de l’Université d’Oxford, l’invitant « à écrire un petit livre sur une photographie ayant valeur d’icône dans (s)on domaine d’étude», p. 12. En somme, un ouvrage de vulgarisation de ses thèses pour le grand public. Il a donc rédigé, à propos d’une photographie choisie, un petit livre de 170 pages environ, composé de 24 chapitres courts, avec un appareil de notes assez important sur ses sources, mais pas de bibliographie.

De quoi traite le livre ? Le sous-titre l’indique : le pillage des biens juifs. Un historien positiviste pourrait tenter de faire des pourcentages de spoliations ou « calculer la valeur moyenne des biens juifs pris par un voisin polonais dans une localité donnée » (p. 38). Mais Jan T. Gross veut établir les faits d’une autre manière, qu’on peut qualifier de « culturaliste ». Comme bien des jeunes historiens modernes, (Christian Ingrao, Johann Chapoutot), il cherche le sens qu’ont leurs actions pour les acteurs de l’histoire. Le vrai sujet de Moisson d’or, porte, comme le dit l’introduction, sur «la collusion de la population polonaise dans le pillage et la tuerie des Juifs à la périphérie de la Shoah ». L’ambiguïté des mots « collusion » et «périphérie» nécessite une mise au point qui arrive au chapitre 14 intitulé « les périphéries de la Shoah » (p. 100) : « Il ne faut jamais oublier que la catastrophe qui s’abattit sur les Juifs d’Europe eut pour cause le Troisième Reich, qui conquit la majeure partie du continent et finit par entreprendre de tuer tous les Juifs à sa portée. Si violente fût-elle, l’interaction entre population locale et Juifs ne fut qu’un complément – une petite fraction – du désastre général qui frappa les Juifs entre les mains des Allemands. Aussi ce livre s’intéresse-t-il à ce qui s’est produit à la périphérie de la Shoah ». Il s’agit du rôle de la population locale dans la mort, mais aussi la survie des Juifs traqués par les nazis. En somme, les Polonais s’étaient arrogés eux aussi le « droit » de vie et de mort sur les Juifs, plus persécutés qu’eux dans leur pays natal et, bien plus qu’ailleurs, ont abusé de ce pouvoir même après la guerre. L’antisémitisme a continué et continue encore après Auschwitz… Cette ambiguïté et cette complexité des rapports entre Polonais juifs et non juifs représente pour les historiens un sujet d’étude très clivant et périlleux car la vérité des faits prouvant la très grande proximité des actes de « sauvage » et des actes de sauvetage parmi la population non juive dérange le récit officiel « d’héroïsme national » et le rêve collectif d’une Pologne sans Juifs, sans passé juif, bref sans problème !

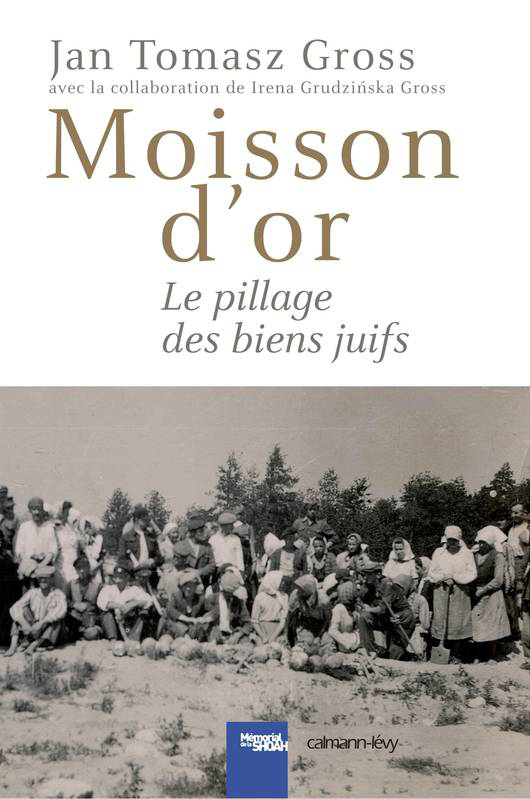

Qu’est-ce qui donne l’impulsion et une profonde signification à ce livre ? Une photographie anonyme qui date de l’immédiat après-guerre, reproduite en première de couverture et sur la double page qui précède l’introduction de Moisson d’or. Elle a été prise dans un village proche du camp d’extermination de Treblinka et fut publiée en 2008 par deux journalistes qui avaient lu La peur, le précédent livre de Jan T. Gross dont ce cliché alimenta aussi la polémique. Cette photographie montre un groupe de paysans et de paysannes avec quelques policiers ou miliciens à leurs côtés, posant de face au-dessus d’un alignement de crânes et d’ossements qu’ils viennent de déterrer « à la périphérie» du site abandonné de Treblinka.

Cette photographie, matériau principal et emblème du livre, l’historien la décortique « sous toutes les coutures », mais pas en une seule fois. Il fait périodiquement des « retours à la photographie » et c’est même le titre d’un des chapitres où il en parle. Chaque fois, il la décrit sous un angle différent ou à partir d’un détail nouveau qu’il rattache à un contexte historique général de faits et d’interprétations y compris symboliques. Cette méthode d’observation qui dévoile des couches multiples de significations dans un récit, un objet, une image, c’est ce que Jan T. Gross appelle « la description épaisse », concept emprunté aux anthropologues, comme il l’explique (p. 38). Et le recours à ce procédé rend la lecture du livre passionnante et pleine de suspens.

Mais il y a une autre raison à l’emploi de «la description épaisse» en histoire : «Quand on écrit sur la Shoah, il faut être particulièrement sensible à la complexité des relations entre la connaissance générale et les épisodes concrets parce que, plus que les autres spécialistes des temps modernes, il nous faut nous en remettre à des documents personnels» (p. 36), (témoignages et dépositions devant les tribunaux, lettres et journaux intimes, photographies). En effet, comme les nazis ont dissimulé ou détruit la plupart des preuves matérielles et les documents sur la Solution finale, les historiens de la Shoah doivent procéder comme les anthropologues qui étudient les peuples lointains « en s’en remettant à l’expertise d’informateurs locaux avec qui ils peuvent communiquer » (…) car « les récits de la Shoah sont comme fondés sur des événements qui se seraient produits sur un autre continent, rapportés par les voix fragmentaires et discrètes d’une poignée de survivants»(p. 36).

L’historien opère donc un va-et-vient incessant entre trois sujets d’analyse: la photographie, d’abord; puis il entame, dès le deuxième chapitre, une réflexion théorique sur la difficulté de nommer et de (se) représenter le génocide, ainsi que sur la méthode inductive qu’il a choisie (« la description épaisse ») pour remonter des faits aux interprétations; enfin, il intercale un peu partout l’exposé de faits et témoignages qui se rapportent au sujet du livre, comme le massacre de Kielce en 1946 ou la « scène de meurtre en gros plan»qui fait l’objet d’un chapitre entier.

Ce que l’auteur nous apprend sur le pillage des biens juifs en Pologne est glaçant. La population polonaise a fait main basse sur tout le butin pris aux Juifs morts ou vifs que les nazis n’ont pu emporter : les maisons et leur contenu, les magasins et entreprises aryanisés ou pillés, les biens que les Juifs déportés ou traqués ont confiés à leurs voisins chrétiens, croyant les retrouver plus tard, l’argent obtenu par extorsion et chantage et même, comme le montre la photo, les dents en or et les bijoux échappés aux nazis sur les cadavres des Juifs exterminés. Quant aux tueries de Juifs, même en l’absence de « statistiques fiables », l’historien soutient que « l’analyse fouillée » (la description épaisse) d’un certain nombre d’épisodes et d’événements récurrents « localisés dans une communauté donnée » permettent de démontrer que c’était chez certains paysans polonais, « une pratique sociale acceptée », « commise au grand jour, devant des foules de gens » (p. 88) et dont le souvenir se transmettait aux générations suivantes.

Plus loin, Jan T. Gross tire des conclusions générales : «La photographie exprime une vérité plus profonde sur la moisson d’or rendue possible par l’occupation nazie de l’Europe. En général, la population locale qui vivait aux côtés des Juifs depuis des siècles trouva à son goût la politique nazie consistant à nettoyer la région de ses Juifs et se dit qu’elle pouvait s’enrichir au passage.» (p. 105). D’où ce théorème (p. 120) : «La participation de la population locale est une condition nécessaire de l’efficacité des politiques génocidaires. » Et de donner l’exemple des Tutsis au Rwanda que leurs voisins Hutus savaient reconnaître pour les exterminer, tout comme les Juifs, que seuls les Polonais savaient repérer, contrairement aux Allemands.

Dans ses œuvres, Jan T. Gross combat tous ceux qui veulent rogner, renier ou récrire l’histoire et, comme Voltaire en lutte contre l’intolérance, il utilise les armes rhétoriques du polémiste pour frapper l’opinion et susciter le débat. Son procédé littéraire préféré est ici la métaphore filée. La principale est celle de la moisson d’or, dès le titre du livre. Elle symbolise le pillage des biens juifs et le stéréotype qui associe le Juif mort ou vif à l’argent et à la richesse. Sur la photo étudiée, les paysans semblent satisfaits : « Ils ont disposé les crânes comme on arrange les fruits de la récolte, comme des citrouilles ou des pastèques»(p. 124). Ils sont indifférents au sort subi par leurs compatriotes, essentiellement juifs, dont ils profanent les restes. Ces gens ordinaires, qui fouillaient les sites des camps de la mort après avoir longtemps senti dans leurs villages l’odeur des crématoires, étaient surnommés en polonais les « bêcheurs ». Jan T. Gross préfère les désigner par l’image des « glaneurs » qui fait référence à la moisson. Les pauvres paysans polonais ramassent tout ce que les moissonneurs nazis ont laissé tomber dans les champs et n’auraient pas arraché aux corps et biens juifs.

Une autre métaphore paysanne se greffe à celle de la moisson : « la chasse aux Juifs ». Le chapitre 15 intitulé ainsi décrit cette atroce pratique répandue dans les campagnes et les forêts de la Pologne occupée et compare les glaneurs posant devant leur macabre récolte à une photo-souvenir de chasseurs exhibant leurs trophées.

Élargissement

Par son style à la fois imagé et rigoureux l’historien sait émouvoir ses lecteurs et les faire réfléchir.

On pourrait appliquer à son livre l’ancien slogan fameux du magazine Paris-Match : « Le poids des mots, le choc des photos ». Quand il a découvert dans un journal polonais la photographie qui sert de matrice à son livre, Jan T. Gross raconte dans l’introduction à quel point il a été choqué :

« La force de la scène photographiée me stupéfia comme me laissa pantois le fait que personne n‘ait remarqué la photo à sa publication » (p. 13). Tout au long de son argumentation, aussi, l’historien ne cesse de peser ses mots et d’exercer son esprit critique sur tous les faits qu’il choisit d’établir et sur ses propres méthodes de travail.

C’est justement ce recul par rapport aux faits et cet appareil critique de l’historien qui manquent aux enquêtes des journalistes d’investigation qui font, eux aussi sur le terrain, un remarquable travail. Les journalistes sont souvent des précurseurs qui attirent l’attention sur des faits scandaleux ou ignorés avant que les historiens ne les analysent et les mettent en perspective. La photo utilisée par Gross avait été publiée par des journalistes trois ans avant son livre.

En 1985, l’année où sortit le film Shoah de Claude Lanzmann, Marc Hillel, écrivain et journaliste français qui s’était fait connaître par son livre Au nom de la race, sur les « lebensborn », les haras humains nazis, publia une grande enquête : Le massacre des survivants, en Pologne 1945-1947, chez l’éditeur Plon. Ce livre touffu retrace en détail les vicissitudes du long retour, dans leur shtetl ou leur ville de Pologne, des survivants clairsemés de la Shoah. Comme Gross, Hillel a recours aux archives Ringelblum et à celles recueillies sur place. Dans son chapitre intitulé « Pertes et profits de l’Holocauste », le journaliste décrit, comme plus tard l’historien, les « schmaltzowniks », ces maîtres chanteurs qui (comme leur surnom l’indique en polonais) se faisaient «graisser la patte» pour ne pas dénoncer les Juifs cachés du côté aryen. Il fait également allusion à la « ruée vers l’or » des « charognards » qui dépouillaient les cadavres et retournaient les ossements et les cendres sur les lieux d’extermination. Marc Hillel s’appuie beaucoup sur des témoignages directs : les inter- views qu’il a réalisées auprès des survivants à la puissance deux (qui ont réchappé aux camps nazis et aux massacres polonais des « revenants » juifs.). Mais ces récits personnels, il les dramatise et les romance avec force descriptions et dialogues reconstitués pour la vraisemblance. Il vise surtout l’identification du lecteur, comme par exemple au chapitre 12 : « ce jour-là à Kielce » où il reconstitue heure par heure le massacre avec protagonistes nommés, descriptions et dialogues au présent : c’est comme si nous y étions, nous lecteurs !

Un autre livre mérite, à mon avis, d’être rapproché de celui de notre historien. C’est une fiction, un roman, paru en 2007 chez Stock : Le rapport de Brodeck de Philippe Claudel. Sans que les mots « Juif » ou « Shoah » soient inscrits dans ce roman, chaque page suggère l’atmosphère lourde et menaçante, la violence larvée puis qui explose, les tensions et compromissions des années de guerre et des temps troublés qui suivirent. Le décor : un village reculé peuplé de rustres. Leurs noms imaginaires ont des consonances germaniques. Le narrateur-personnage, Brodeck a subi une déportation en wagon à bestiaux, avec des familles entières de « fremdër, pourritures et étrangers »(Livre de Poche, p. 278) et arrive dans un camp « d’où l’on ne revient pas » (p. 368). Il survit pourtant aux souffrances sans nom et à la pire déshumanisation, devenu «homme-merde», (nettoyeur de latrines) et «chien Brodeck». Revenu chez lui, il assiste, impuissant, au meurtre collectif par les paysans d’un autre étranger qui ne veut pas dire son nom et qu’il appelle « l’Anderer », l’Autre. Ce voyageur, venu prendre pension dans l’auberge du village, observe tout, semble percer les secrets les moins avouables et peint des paysages bizarres. Riche et généreux, trop poli, savant et raffiné, il intrigue et dérange. Alors Brodeck, le chroniqueur des faits, quitte le village et, dans une étonnante mise en abyme, sort du roman en adressant aux lecteurs cette poignante injonction : « Je m’appelle Brodeck et je n’y suis pour rien. Brodeck, c’est mon nom. Brodeck. De grâce, souvenez-vous. Brodeck».

Romanciers, poètes et peintres s’approchent parfois de l’inimaginable qu’ont vécu les survivants des génocides. L’historien de la Shoah s’efforce de comprendre ce passé qui ne passe pas.

Nous nous retournerons souvent ! Pas question de « tourner la page », même sous le beau prétexte qu’il faut « vivre » et regarder vers le futur…

Ginette Mabille, Après Auschwitz, n°355-356, Juillet – Septembre / Octobre – Décembre 2021