Nous étions seulement des enfants

« Dans chaque existence, il y a un souvenir noué. Une souffrance intense, que le temps a essayé de consoler, d’attendrir et puis de masquer.

La mienne est dans la carte de cette enfance. Dans un lieu où je ne suis venue qu’une fois, avant 2011. Dans cette salle de la Bellevilloise, où j’avais abandonné la petite fille en robe d’été, aux longs cheveux bruns.

C’est ce qu’on fait quand on souffre trop. On mue, on se transforme. On abandonne un moi au passé pour en façonner un nouveau. On renaît pour survivre. » (p.79)

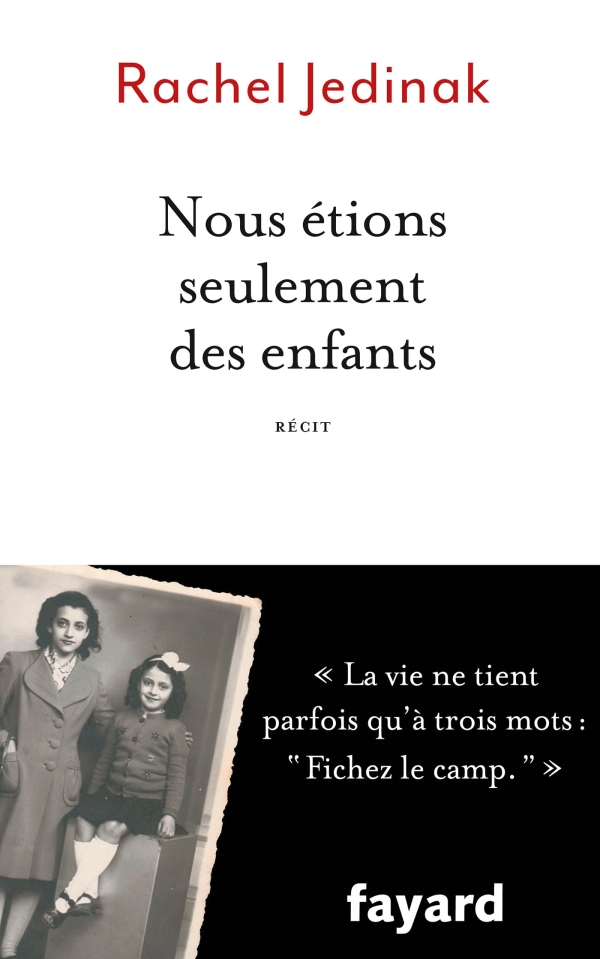

Rachel et sa sœur Louise, doivent leur survie à leur Maman Chana. Ce 16 juillet 1942, dans le local de la Bellevilloise (20e arrondissement), enfermées-là avec une foule inquiète majoritairement constituée de femmes et d’enfants, c’est la gifle infligée par sa maman qui décide Rachel à lui obéir et à s’enfuir de ce lieu avec Louise. Les deux enfants ne verront plus leur mère. Envoyée à Drancy, celle-ci est déportée quelques jours après, par le convoi 12, fin juillet.

A cette date, depuis quelques semaines, leur père Abram y avait également été déporté, depuis le camp de Beaune-la-Rolande, par le convoi 5. Lors de la démobilisation, après avoir été légionnaire, il était rentré dans son foyer. La guerre, il connaissait, ayant été durant la Première Guerre, à l’âge de 17 ans, réquisitionné de force dans l’armée polonaise. En 1939, son engagement émanait de sa libre volonté, mise au service de son pays d’accueil. Rachel Jedinak exprime le regret qu’il n’ait pas été fait « prisonnier de guerre », elle aurait alors peut-être eu une chance de le retrouver. Leur séparation avait eu lieu le 14 mai 1941. Souhaitant être en règle avec les autorités, Abram s’était rendu à la convocation du « billet vert ». Rachel se souvient de ses mots : « A ce soir ». Elle a revu son père lors de visites au camp de Beaune-la-Rolande. Il souhaitait toujours garder confiance en l’avenir.

Rachel insiste sur le bonheur qui était le leur dans ce quartier populaire de Belleville-Ménilmontant. Originaire de Pologne, la famille Psankiewicz, yiddishophone, vivait dans un deux pièces, rue Duris, tandis que les grands-parents, ainsi que des tantes et des oncles sont installés dans des rues proches. Rachel et Louise étaient nées en France. Scolarisées à l’école de la République, elles s’y distinguaient comme de très bonnes élèves. Rachel garde un souvenir très net des mesures anti- sémites, du changement de comportement de ses camarades et du choc ressenti devant l’obligation de porter une étoile jaune. « « Mais, maman, qu’est-ce que tu mets sur ma robe? » D’un geste, j’attrape le vêtement. Puis, frénétiquement, je commence à tirer sur l’étoile pour tenter de la découdre » (p.74)

Après la séparation avec Chana, dans leur solitude et face au danger, les deux enfants âgés de 8 et 13 ans ont pu s’appuyer sur une solidarité familiale rendue bien fragile par la menace permanente. Mues par une conscience aiguë du danger, elles sont parvenues durant deux ans à résister, jusqu’à l’été 1944. Trimbalée entre plusieurs hébergements dont certains bien peu heureux, Rachel a intégré la nécessité de changer d’identité, devenant Rolande Sannier. Au retour des déportés, Louise et Rachel se sont rendues au Lutetia. Rachel fait partie de celles et ceux qui ont demandé aux revenants « Vous avez connu… ». Une rencontre entre les douleurs. A la fin de la guerre, Rachel née en 1934 avait 11 ans.

Grand témoin de la Shoah particulièrement investie dans l’institution scolaire, elle préside le Comité Tlemcen à l’origine de l’apposition des plaques sur les écoles de Paris qui rappellent le souvenir des enfants déportés et assassinés.

Isabelle Ernot, Après-Auschwitz, n°357-358, Janvier – Mars / Avril – Juin