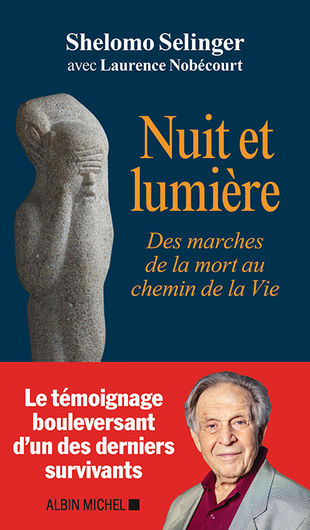

Nuit et lumière

Créer. J’étais un enfant au temps de la Shoah. Quand les souvenirs de mon passé me sont revenus, je me suis senti très mal et très triste. Alors, j’ai trouvé ce remède: créer pour vivre.

P.114

Pour survivre la nature m’a donné l’oubli. J’ai tout oublié, mais mon corps s’est souvenu. Parce qu’il y a eu la terre. L’amour. L’eros. L’art. La mémoire. La vie. Et j’ai tout dessiné et sculpté.

P.49

Le titre choisi illustre merveilleusement ce beau récit-témoignage de Shelomo Selinger élaboré avec Laurence Nobécourt. Nuit et lumière : la nuit de l’Homme dans sa capacité à faire exister la barbarie, la lumière recherchée et trouvée par la victime pour se réconcilier avec la beauté et la vie, avec l’humanité. Cette quête a été aidée par la présence déterminantes d’êtres aimants et la rencontre avec l’art sous la forme de la sculpture. Le matériau de prédilection de Shelomo Selinger est une pierre parmi les plus dures, le granit. Il a longuement dialogué avec le rose breton de La Clarté. Ses créations monumentales sont aujourd’hui posées à la surface de la terre, installées sur le site du camp de Drancy (1976), à la Courneuve, à Yad Vashem, en Allemagne, au musée de la Shoah au Luxembourg…

Shelomo Selinger a perdu ses deux parents et sa petite sœur, assassinés. Sarah, sa sœur aînée a survécu. Au-delà, c’est toute une fratrie qui a été décimée. Sa famille « aisée et intégrée » vivait en Silésie à Szczakowa, bourgade de la région de Katowice-Oswiecim. Il a 11 ans lorsque les nazis envahissent la Pologne en septembre 1939 et annexent la région. En mai 1945, 16 ans, au camp de Theresienstadt, il git dans le coma sur un tas de cadavres. Il a perdu la mémoire, oublié les années qu’il vient de traverser.

En 1942, après avoir connu la ghettoïsation à Szczakowa, la famille est enfermée dans le ghetto de Chrzanow. Bientôt, la haine et l’extrême violence la disloquent. Shelomo est déporté au camp de Faulbrück avec son père où celui-ci est assassiné dans des conditions atroces. Sa mère Helena et Ruzia, « la rose », sa petite sœur, sont envoyées au ghetto de Bedzin. 58 ans plus tard Shelomo a appris qu’elles avaient été assassinées à Auschwitz.

Privé de sa famille, seul, il traverse la guerre qui l’emmène de camp en camp. Après Faulbrück, c’est Gröditz, Markstadt, Fünfteichen, une marche de la mort vers Gross Rosen, le camp de Gross Rosen, une évacuation vers Flossenbürg, puis le camp de Dresde, une marche vers Leitmeritz, enfin le camp de Theresienstadt.

En 1946, il part pour la Palestine.

« L’art est entré dans ma vie par la voie royale de l’amour ; il a fait refleurir ma mémoire. Depuis je n’ai jamais cessé de sculpter » (p.64)

Au centre de sa vie et de son œuvre, il y a l’amour. Celui de Ruthy, son épouse, sa compagne, rencontrée en Israël, qui l’a ramené à la vie. A ses côtés, il retrouve la sensibilité déposée en lui par sa mère, un souvenir végétal, « son amour a poussé en moi à la manière d’un nénuphar géant » écrit-il. Avec la matière, le bois, la pierre, il commence un dialogue fécond, patient, humble. Un chemin constant.

« Et encore aujourd’hui comme hier, je caresse la pierre, je la supplie de me révéler son mystère, de dévoiler sa vérité. C’est une histoire de lumière entre elle et moi. C’est un voyage initiatique où je la suis, elle qui me précède de sa vie à venir, statue qui va surgir d’un ailleurs que je ne connais pas, au cœur de la matière, figure de terreur ou d’amour qui voit ce que je ne peux voir ». (p.69)

« Je patiente devant cette surface de silence. Je touche humblement la promesse muette de son visage qui attend le suaire de mes mains pour en dévoiler la figure » (p.82)

Shelomo évoque la sculpture comme un passage vers soi. Depuis 75 ans, son œuvre dit la catastrophe, la nuit, et le chemin patient pour faire advenir la lumière. Passage aussi vers les autres. Par la pierre et le bois, il est témoin de la Shoah, là où d’autres sollicitent les mots, dits et écrits. Son œuvre est témoignage : « C’est peut-être seulement au moment où j’ai sculpté le mémorial de Drancy que j’ai compris : je suis resté vivant pour le raconter aux suivants » (p.89).

Dimensions mystique et laïque traversent son récit, composé de 36 chapitres, où sont évoqués les trente-six justes, qui agissent à chaque génération, « pour que le monde ne tombe pas sous le poids de sa propre nuit » (p.95)

Trente-six titres aussi. Ils disent l’histoire du jeune garçon parvenu à survivre, le souvenir des siens, des lieux, et s’entre- mêlent avec « le hasard », « la fraternité », « l’oubli », « la terre », « le désir », « la lumière »… Et l’on termine ici avec celui intitulé « le chemin » :

« Je pense que l’Homme demande à être surveillé. Et que c’est encore lui le plus à même d’accomplir cette tâche. L’art ne per- met-il pas ce retour sur soi indispensable pour se voir ?

Je pense à mon chemin. Je fais ce que je sens, ce que je crois : tant que je suis vivant, je le suis éternellement. » (p.111)

Isabelle Ernot, Après-Auschwitz, n°357-358, Janvier – Mars