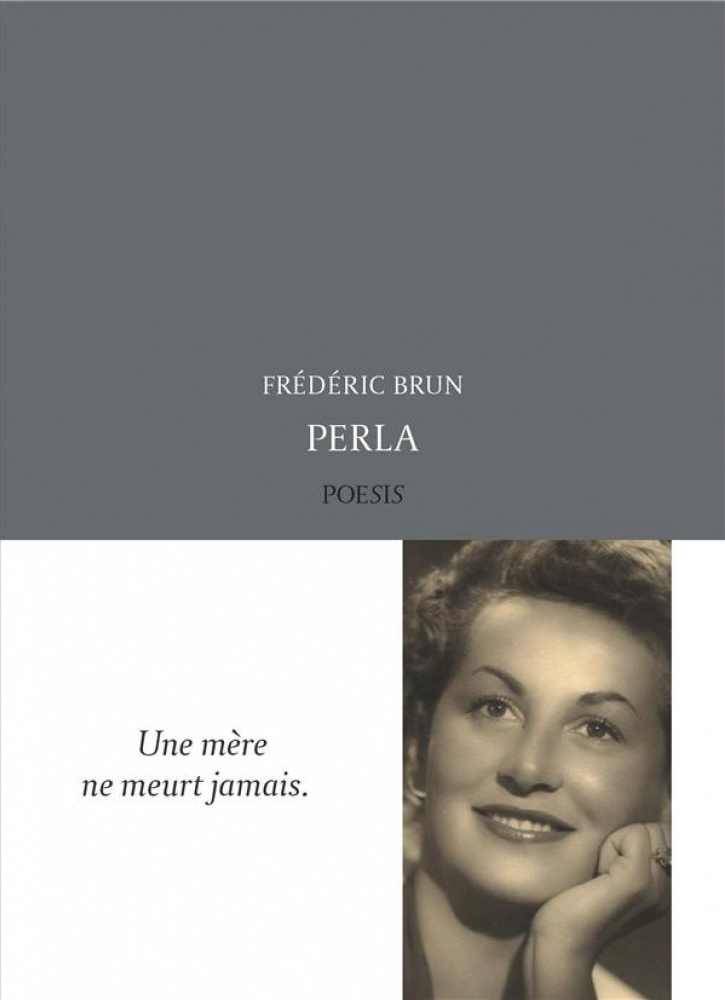

Perla

Il y a quelques années, au moment de la première édition de cet ouvrage, en 2007, l’UDA avait invité son auteur, Frédéric Brun. Une nouvelle publication aux éditions Poesis, fondées par l’auteur lui-même, remet en lumière ce livre qui avait obtenu le Goncourt du premier roman et rencontre actuellement l’intérêt de lecteurs en Allemagne.

Nous suivons Frédéric Brun dans une quête sensible et un cheminement autour de la figure de Perla, sa mère, dont le décès a fait naître ce projet d’écriture. La narration est création pour acclimater la douleur engendrée par la perte de l’être chéri, alimentée par une tentative pour retrouver un absolu détruit par Auschwitz, dont Perla est revenue au monde en tant que survivante. « Une mère, en fait, cela ne meurt jamais » – ce sont là les derniers mots de l’ouvrage (p.107). Dans le cordon maternel et filial, il y a aussi ce passé, subi, transmis, qui accompagna leur présent sous la forme d’un silence profond et d’une dépression sans fin.

Pour connaître un peu de ce passé qui a fait Perla, nous lisons son approche par d’autres récits de survivants. Et dans une tentative pour réparer un peu le monde, nous participons à sa rencontre avec le romantisme allemand. L’ombre du nazisme annihile-t-elle le beau qu’a su engendrer l’Allemagne du 19e siècle ? Peut-il exister un lien entre Auschwitz et le poète Novalis ? « Il y a deux Allemagne – écrit l’auteur. Celle des camps et des barbelés contraste avec celle des plaines embrumées, des couchers de soleil orangés, des poètes idéalistes, Novalis, Hölderlin, qui ont attrapé l’âme du monde (Weltseele) » (p.15) « Et pourtant, comment Novalis, les poètes allemands et les généraux de Hitler ont-ils pu pousser sur le même arbre généalogique ? Et il s’inquiète de voir des termes communs mener « autant au nazisme qu’au romantisme » (p.19). Au fil des pages, Frédéric Brun choisit ainsi de faire se côtoyer des poètes et des peintres roman- tiques et des descriptions forcément « expressionnistes » de ce qu’étaient Birkenau et l’assassinat. Des représentations picturales anciennes et des photographies du camp contemporain, accompagnent aussi la construction du récit.

Le deuil du fils, bientôt père lui-même, se fait littérature. Entre les deux générations qui l’entourent, qui ne se toucheront pas, il se fait passeur, pour que la vie et le beau soient. Recherche poétique, recherche personnelle de l’allégement absolu, ce très beau récit trouve une place naturelle au sein de cette nouvelle maison d’édition.Il y a quelques années, au moment de la première édition de cet ouvrage, en 2007, l’UDA avait invité son auteur, Frédéric Brun. Une nouvelle publication aux éditions Poesis, fondées par l’auteur lui-même, remet en lumière ce livre qui avait obtenu le Goncourt du premier roman et rencontre actuellement l’intérêt de lecteurs en Allemagne.

Nous suivons Frédéric Brun dans une quête sensible et un cheminement autour de la figure de Perla, sa mère, dont le décès a fait naître ce projet d’écriture. La narration est création pour acclimater la douleur engendrée par la perte de l’être chéri, alimentée par une tentative pour retrouver un absolu détruit par Auschwitz, dont Perla est revenue au monde en tant que survivante. « Une mère, en fait, cela ne meurt jamais » – ce sont là les derniers mots de l’ouvrage (p.107). Dans le cordon maternel et filial, il y a aussi ce passé, subi, transmis, qui accompagna leur présent sous la forme d’un silence profond et d’une dépression sans fin.

Pour connaître un peu de ce passé qui a fait Perla, nous lisons son approche par d’autres récits de survivants. Et dans une tentative pour réparer un peu le monde, nous participons à sa rencontre avec le romantisme allemand. L’ombre du nazisme annihile-t-elle le beau qu’a su engendrer l’Allemagne du 19e siècle ? Peut-il exister un lien entre Auschwitz et le poète Novalis ? « Il y a deux Allemagne – écrit l’auteur. Celle des camps et des barbelés contraste avec celle des plaines embrumées, des couchers de soleil orangés, des poètes idéalistes, Novalis, Hölderlin, qui ont attrapé l’âme du monde (Weltseele) » (p.15) « Et pourtant, comment Novalis, les poètes allemands et les généraux de Hitler ont-ils pu pousser sur le même arbre généalogique ? Et il s’inquiète de voir des termes communs mener « autant au nazisme qu’au romantisme » (p.19). Au fil des pages, Frédéric Brun choisit ainsi de faire se côtoyer des poètes et des peintres roman- tiques et des descriptions forcément « expressionnistes » de ce qu’étaient Birkenau et l’assassinat. Des représentations picturales anciennes et des photographies du camp contemporain, accompagnent aussi la construction du récit.

Le deuil du fils, bientôt père lui-même, se fait littérature. Entre les deux générations qui l’entourent, qui ne se toucheront pas, il se fait passeur, pour que la vie et le beau soient. Recherche poétique, recherche personnelle de l’allégement absolu, ce très beau récit trouve une place naturelle au sein de cette nouvelle maison d’édition.

Isabelle Ernot, Après-Auschwitz, n°355-356, Juillet-Septembre / Octobre-Décembre 2020