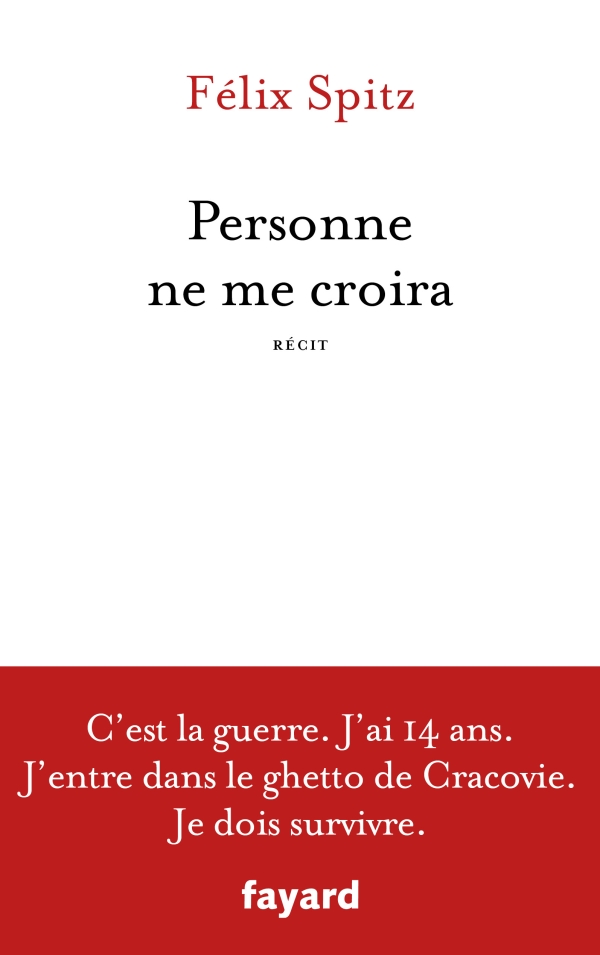

Personne ne me croira

Vous allez lire ici le récit d’un homme qui, soixante-quinze ans après la fin de la guerre, regarde le petit garçon qu’il a été et la manière dont il a sauvé sa vie.

(p. 18)

Ce récit fait revenir Félix Spitz au temps de son enfance et adolescence confrontées à l’extrême violence et à la menace permanente de l’assassinat. Le titre de son témoignage dit ce que fut, au sein du processus génocidaire, son parcours de survie, forcément exceptionnel. « Quand j’y repense, je dirais que ce qui m’a sauvé est un mélange de hasard, de chance et de culot » (p. 17). Séparé de ses parents, se trouvant totalement seul, aidé par un peu de chance, il est porté par une immense clairvoyance qui lui permet de rester debout, jour après jour, dans un temps long, entre 1942 et 1945.

L’histoire de Félix fait d’abord envisager la réalité de la politique d’exclusion et de persécution vécue par les Juifs en Allemagne avant son basculement vers l’assassinat de masse exécuté sur le territoire de la Pologne. C’est en 1928 que Félix voit le jour à Chemnitz, petite ville industrielle de l’est de l’Allemagne où évolue à l’époque de sa naissance une communauté juive d’environ 3000 personnes dont sa mère Dora est issue. Benno, son père, venu de Pologne après la Première Guerre y a fondé un prospère commerce de gros en bonneterie.

Parmi les premiers souvenirs marquants du petit Félix, il y a ceux de l’exclusion radicale générée par la politique racialiste du régime nazi : c’est à l’école communale, la rupture du lien avec des camarades qui le traitent en étranger et en paria, c’est l’accès aux espaces publics qui se ferme, ceux de la culture et des loisirs. Félix se souvient de la guichetière du théâtre qui leur explique avoir interdiction de leur vendre un billet… un processus qui mène à leur expulsion de son pays natal en octobre 1938.

Felix a 10 ans. Du jour au lendemain, ses parents sont contraints de partir vers la Pologne où ils ne sont pas les bienvenus. Quelques mois plus tard, les nazis envahissent ce pays voisin. Félix a 14 lorsqu’il voit pour la dernière fois ses parents. Contraints depuis 1939 de changer plusieurs fois de lieux entre l’ouest et l’est de la Pologne (Bytom, Katowice, Cracovie, Zagórz), tous trois se retrouvent en 1942 à Skawina, bourgade de la banlieue de Cracovie. Alors que les autorités allemandes demandent aux Juifs de se ras- sembler en vue d’un nouveau transfert, son père ordonne à Félix de se sauver vers Cracovie. Benno vient de donner l’impulsion à la survie de son fils. « Peu de temps après, alors que j’ai rejoint, seul le ghetto de Cracovie, je suis devenu orphelin sans le savoir. Il me serait parfaitement facile de retrouver aujourd’hui le lieu où ont été assassinés mes parents, mais je n’ai jamais voulu savoir ». (p. 17)

Du ghetto de Cracovie, Felix Spitz esquisse le quotidien, un univers continuellement menaçant, dominé par une angoisse fondamentale où règne une compétition morbide orchestrée par les nazis autour de ressources quasi inexistantes. Il y croise de nombreux visages tout en étant fonda- mentalement seul.

Il échappe de peu à la liquidation du ghetto en mars 1943, étant transféré au camp de Plaszów distant de quelques kilomètres où il reste jusqu’en juillet 1944. Après un premier camp destiné aux Polonais, un second plus grand avait été construit pour les Juifs. Il y travaille à la construction de routes et à la brosserie. Le titre de l’ouvrage est peut- être inspiré par un échange auquel il assiste, à l’interrogation adressée par un médecin allemand à des médecins juifs, « pourquoi ils mettent tant d’acharnement à vouloir vivre » ?, ceux-ci répondent : « «Nous le devons absolument pour pouvoir témoigner ». A quoi le médecin allemand réplique par un énorme éclat de rire :

«Peine perdue, personne ne le croira !» » (p. 87)

« Un jour de juillet 1944, on demande des volontaires pour évacuer Plaszów et partir dans d’autres camps. L’armée allemande est encore victorieuse partout. Je me présente, sans connaître la destination » (p. 99). C’est ainsi qu’il revient vers son pays natal, dans le cadre du travail forcé. Il est envoyé au camp de Mauthausen puis à celui de Melk. Il est libéré dans cette région début mai 1945 par les troupes américaines. En Allemagne, il reste encore deux ans et demi avant de venir à Paris où il rejoint une demi-sœur de sa mère. Il a alors vécu plus longtemps sous le règne de la persécution et de la menace de l’extermination que sous le règne de la liberté. « Je suis encore un gamin tiraillé entre de grandes souffrances et des préoccupations quotidiennes. Je ne suis plus dans les camps, mais je ne suis pas d’avantage dehors. […] Le 12 décembre 1947, j’arrive à Paris. Je suis en miettes ».

On comprend combien l’ouvrage est sous-tendu par la question du sujet à l’œuvre dans la construction du récit autobiographique et la difficulté parallèle à reconstituer la trame des événements. Car le matériau sollicité, la mémoire personnelle, est le trauma même, où restent présents la perte des êtres chers, la traque, le combat pour la survie…

« Je suis un homme de 91 ans, mais mon récit est celui d’un petit garçon. J’avais 5 ans lorsque Hitler est arrivé au pouvoir, 17 quand la guerre s’est terminée. Mes souvenir de cette période sont extrêmement nets. Je me rappelle avec précisions chacune des étapes qui m’ont mené d’Allemagne en Pologne, de ghetto en camp. Mais il s’est longtemps produit un phénomène que je ne m’explique pas : quand je relatais ces faits, je ne pouvais pas les énoncer à la première personne. Comme si mon cerveau se refusait, même a posteriori, à les envisager. » (p. 13)

Félix Spitz évoque l’identité troublée de celui qui doit se souvenir, « l’enfant » : « Dans les camps, il n’y a pas de vie d’enfant au sens strict du mot. Les enfants, dans la mesure où il y en a, ne sont plus des enfants. Psychologiquement, ils ont cessé de l’être. » (p. 94). La douloureuse confrontation avec ce passé, fait rencontrer la superposition entre la violence des événements guerriers et l’identité du survivant-auteur. A ce titre, Félix Spitz remercie de leur aide des amis : Anne-Élisabeth Moutet (éditorialiste au DailyTelegraph) qui « a eu l’idée de ce livre me conseillant de me promener avec un crayon et un bout de papier et de noter au fur et à mesure les épisodes qui me viendraient en mémoire. Au bout de deux ans en a résulté un patchwork impressionnant de divers moments sans chronologie aucune », il remercie aussi des proches qui l’ont aidé à « mettre tout cela en ordre chronologique (…) » (p. 157).

Le témoignage de Félix Spitz appartient au groupe des récits, récemment présentés, des enfants et adolescents qui ont vécu la Shoah en Pologne, il dialogue avec ceux d’Elie Buzyn, Shelomo Selinger, Simon Grunwald, Henri Zonus, Henri Rozen-Rechels, Karol Pila, Armand Bulwa… Certains de ces enfants et adolescents ont dû aussi leur survie à leurs parents, de l’encouragement à l’injonction de fuir, ultime acte d’amour pour donner peut-être à leur progéniture une chance d’échapper aux assassins. Au cœur du récit de Félix, au cœur de sa vie : « Quand je repense aux dernières paroles de mon père, je suis encore bouleversé. Quand je les écris, ça m’arrache les tripes. « Promets-moi une chose, de ne jamais faire de bêtises majeures ! » m’a-t-il dit avant que je le quitte. » (p. 17).

Isabelle Ernot, Après Auschwitz, n°355-356, Juillet – Septembre / Octobre – Décembre 2021