Un Sac de billes

Joseph Joffo, décédé le 6 décembre 2018 à l’âge de 87 ans, à Saint-Laurent-du-Var, fut un homme aux multiples talents dont le nom restera présent dans la mémoire d’un large lectorat.

Pourtant, sa notoriété lui vint d’abord de son activité de coiffeur qui sut attirer une clientèle prestigieuse et lui valut de diriger de nombreux salons dans la capitale. Plus tardivement, il s’imposa comme un écrivain prolixe qui publia une vingtaine de romans et de contes préalablement retravaillés par ses éditeurs, comme d’un récit qui, en réalité, lui est entièrement consacré.

il n’en faisait pas mystère. Occasionnellement, enfin, le cinéma fit appel à lui, tantôt comme scénariste, tantôt comme acteur (par exemple dans L’origine de la violence d’Elie Chouraqui, en 2016).

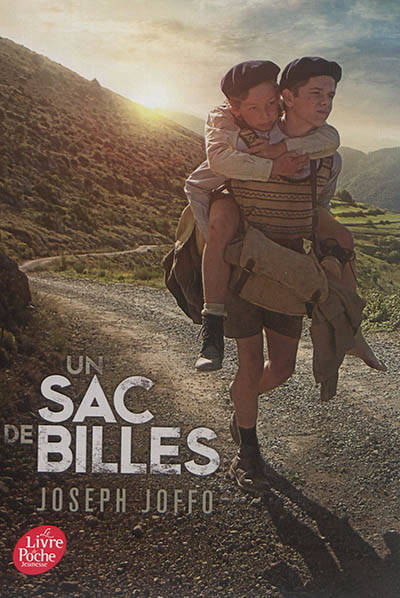

Mais Joseph Joffo est avant tout l’auteur d’un livre, qui le rendit célèbre et qui est de ceux que l’on n’oublie pas : Un Sac de billes. C’est que, dans ce roman paru en 1973, il a su offrir – avec l’aide de la plume de Patrick Cauvin – le récit lucide et poignant de l’expérience de l’enfant juif si énergiquement décidé à vivre qu’il avait été, dans le contexte terrible de la France de la Seconde Guerre Mondiale. Le succès fut immense dès sa sortie, avant d’être amplifié par le choix judicieux de nombreux enseignants de le faire lire à leurs élèves : récompensé en 1974 par le prix Broquette-Ronin de l’Académie française, traduit en une vingtaine de langues, adapté au cinéma par Jacques Doillon en 1975 puis par Christian Dugay en 2017, repris en bande dessinée par Bailly et Kris en 2011, Un Sacde billes – dont l’auteur précisait cependant qu’il « n’est pas l’œuvre d’un historien » – s’impose comme une voix d’accès privilégiée à la sensibilisation, notamment des collégiens, aux persécutions antisémites.

La menace de l’extermination des Juifs mise en œuvre par les nazis avec la complicité de l’Etat français plane en effet sur tout le livre. C’est elle qui conduit les parents Joffo à faire passer leurs enfants dans la zone libre ; c’est elle qui détermine le périple des deux plus jeunes, Joseph, l’auteur et narrateur, âgé de dix ans, et son grand frère Maurice, contraints de fuir dans le sud de la France et les Alpes, à la recherche d’une impossible sécurité ; c’est elle encore qui hante les cauchemars du petit Joseph ; c’est elle enfin que n’a pu conjurer le père du narrateur, Roman Joffo.

Car qui ne se souvient de la fin d’Un Sac de billes, de ce moment où Joseph revient chez lui, non loin du métro Marcadier-Poissonniers, en août 1944, après trois années à fuir cette mort auquel son statut de juif le condamnait ? Alors qu’il aperçoit à travers la vitrine ses frères et sa mère, on lit : « J’ai vu aussi que papa n’était plus là, j’ai compris qu’il n’y serait jamais plus… C’en était fini des belles histoires contées le soir à la lueur de l’abat-jour. » Conduit par le convoi 62 du 20 novembre 1943 au camp d’Auschwitz, celui qui a permis à sa famille d’être sauvée ne réchappera pas lui-même de l’horreur : si l’écrivain a choisi la pudeur de l’ellipse pour évoquer sa disparition, cette figure paternelle n’en forme pas moins la clé de voûte.

Dès le début d’Un Sac de billes, le salon de coiffure est représenté comme le lieu matriciel qui fonde l’identité familiale, mais aussi celui où se dit – héroïquement – l’absurdité de l’antisémitisme, à travers le récit d’une scène mémorable : tandis que Joseph et son frère reviennent de l’école, ils voient soudain s’approcher deux SS et ils se blottissent alors contre la devanture, masquant par là- même l’avertissement « Yiddish Gescheft ». Les deux soldats entrent donc dans la boutique, remplie de clients juifs, et se font couper les cheveux par Roman Joffo. La conversation s’engage dans une atmosphère cordiale et l’un des deux soldats s’exclame : « la guerre est terrible, c’est la faute aux Juifs. ». Mais, comme les deux militaires « remettaient leurs casquettes », le père demande :

« Vous êtes satisfaits, vous avez été bien coiffés ?

-Très bien, excellent.

-Eh bien, a dit mon père, avant que vous partiez, je dois vous dire que tous les gens qui sont ici sont des Juifs. »

Le souvenir de la figure du père ne quittera pas Joseph et son frère ; ils y puiseront la force nécessaire pour trouver des expédients, courir, se dissimuler, mentir, tout en ne cessant de garder à l’esprit la dernière leçon qu’ils en reçurent :

« Tu es juif, Joseph ?

– Non, papa.

Sa main a claqué sur ma joue. Une détonation sèche.

-Ne mens pas, tu es juif, Joseph.

-Non, papa.

-C’est bon, n’avoue jamais. Vous pouvez partir. »

Nombre des personnes qui viennent en aide aux deux enfants dans leur pérégrination semblent d’ailleurs faire écho à l’humanité et à la sagesse du père. N’est-ce pas le cas du directeur du camp de Golfe-Juan qui dissimule des enfants juifs ? N’est-ce pas aussi celui du curé de la Buffa qui fournira les faux extraits de baptême catholique qui vont permettre aux deux petits juifs de sortir vivants du quartier général de la Gestapo à Nice ? N’est-ce pas encore le cas de cet autre ecclésiastique qui sauve à son tour Joseph et Maurice d’un contrôle des autorités allemandes à bord du train en déclarant que les deux frères l’accompagnent ?

Joseph Joffo, coiffeur et écrivain, fut donc celui qui transmit ce que son père incarna, ce père dont il reprit la profession et qu’il fit vivre au-delà de la mort dans un récit héritier de valeurs, d’un humour et d’une joie de vivre tels qu’ils en deviennent des actes mêmes de résistance face à la stupéfiante inhumanité de la Shoah.

La magie d’Un Sac de billes, c’est sa parfaite lisibilité pour de jeunes lecteurs. Elle forme le legs même de cet écrivain qui, étant allé à la rencontre de centaines d’élèves pour témoigner de ce qu’il avait vécu, en concluait : « je n’étais pas mécontent de voir mon aventure devenue un jeu d’enfants. Je serais encore plus heureux qu’elle le reste, et que les adultes, eux, n’aient plus jamais envie d’y jouer ».

Laurence Claude-Phalippou, Après-Auschwitz, n°349, Printemps 2019